Статья из журнала "Морской

Сборник" №12-1991

За минувшие полвека о Керченско-Феодосийской

десантной операции (25 декабря 1941 г. — 2 января 1942 г.) написано немало

и в специальной литературе, и в военно-иатриотических книгах, и в мемуарах.

Это неудивительно, ведь данная операция по своим масштабам, составу привлеченных

сил и средств была самой крупной нашей десантной операцией в годы Великой

Отечественной войны.

Тогда, в декабре 1941 г., после

успешных контрударов наших войск под Тихвином — на северо-западе и под

Ростовом — на юге в условиях завершения подготовки большого контрнаступления

под Москвой Ставка ВГК намеревалась перехватить у врага стратегическую

инициативу и на южном фланге советско-германского фронта. Для этого предполагалось

высадить в Крыму крупный десант, ближайшими целями которого являлись овладение

Керченским п-овом, снятие угрозы вторжения немцев на Кавказ через Тамань

и отвлечение части их сил от Севастополя. В последующем планировалось сконцентрировать

на этом плацдарме значительную группировку войск и отвоевать весь Крым.

Это позволило бы создать угрозу всей германской группе армий «Юг» и согласованными

ударами Южного, Юго-Западного и вновь создаваемого Крымского фронтов освободить

большую часть Восточной Украины, что привело бы к перелому в нашу пользу

всей обстановки на фронтах. Таков был стратегический замысел Ставки, первым

шагом в реализации которого и должна была стать Керченско-Феодосийская

десантная операция.

Так как подготовка, ход и достигнутые

в процессе ее проведения результаты подробно освещены во многих отечественных

источниках, а хроника основных событий тех дней приведена в данном номере

«Морского сборника», предлагаем вниманию читателей без комментариев и уточнений,

несмотря на ряд неточностей, ее описание и оценку из опубликованной в немецком

журнале «Марине рундшау» .№ 12 за 1962 г. статьи К. Юона «Советские десантные

операции в Крыму в 1941—1942 гг.».

Характер десантной операции для русских

был нов, поскольку предусматривалась высадка на берег, занятый противником.

Их Военно-Морской Флот не был подготовлен для подобной операции. Он не

имел специальных десантных средств. Кроме того, задача была наставлена

в момент, когда Черноморский флот нес ответственность за оборону Севастопэля.

Задачу решал Кавказский фронт, и

ему придали все военно-морские силы Черного и Азовскаго марай. Эти силы

составляли: Черноморский флот под командованием Октябрьского, Азовская

военная флотилия под командованием контр-адмирала Горшкова (перед этим

командир бригады крейсеров), а также корабли, перешедшие на, Тамань из

Керчи во главе с новым командующим контр-адмиралом Фроловым.

В качестве главного пункта высадки

в Крыму из-за выгодного географического положения была избрана Феодосия,

так как там имеется бухта, в которую могли заходить большие корабли. Кроме

того, она находилась достаточно близко и давала доступ к центральной равнине

Крыма. Поэтому обладание Феодосией позволяло осуществлять контроль над

полуостровом. Она была оборудована для выгрузки тяжелой техники. Перед

высадкой на главном направлении должны были высадиться вспомогательные

десанты на северном и южном берегу Керченского п-ова для того, чтобы сковать

силы противника. Высадка этих десантов облегчалась небольшой шириной Керченского

пролива (4—15 км). Несколько демонстративных десантов предполагалось высадить

на протяжении всего Крымского побережья, а именно на юге — в Алуште и Ялте,

на западе — в Евпатории и на Севере — у Перекопа. Партизаны должны были

нарушать пути снабжения противника, а парашютистам предстояло захватить

расположенный севернее Феодосии аэродром Владиславовна, необходимый для

базирования самолетов Кавказского фронта. Самым ненадежным фактором была

погода, внезапный шторм мог сорвать операцию.

Ставка назначила операцию на 21

декабря. Генералу Козлову для подготовки десантной операции, в которой

долины были участвовать столь различные силы и боевые средства, был дан

один месяц.

Тем временем положение на фронтах

развивалось благоприятно для русских. Ростов был освобожден 27 ноября,

а 1-я танковая армия фельдмаршала фон Клейста отошла обратно за р. Миус.

17 декабря, несмотря на первый снегопад, Манштейн предпринял штурм Севастополя,

который должен был начаться еще 27 ноября, но вследствие трудностей со

снабжением был отложен.

Советский флот продолжал оказывать

поддержку Севастополю. Он перебросил туда 388-ю стрелковую дивизию (10800

человек) и маршевый полк (6000 человек). Боевые корабли Черноморского флота

продолжали свои рейды, ведя разведку береговой обороны противника. Например,

в Алушту и Ялту — 27 ноября, в Евпаторию — с 6 по 8 декабря, в Ялту и Евпаторию—15

и 16 декабря. Кроме того, подводные лодки высаживали диверсионные группы.

Немцы почувствовали опасность десанта,

но Манштейн был полон решимости продолжать наступление на Севастополь.

Если бы ему удалось выйти к рейду на дальность прицельной стрельбы артиллерии,

тогда он смог бы воспретить противнику снабжение Севастополя морем и быстро

захватить его. В течение трех дней на северном участке русские под давлением

54-го армейского корпуса (22, 132, 50 и 24-я пехотные дивизии) с тяжелыми

потерями медленно отступали с главной линии обороны.

Положение было столь серьезно, что

Ставка приказала Кавказскому фронту прийти на помощь, а адмирал Октябрьский

получил указание немедленно прибыть в Севастополь и лично принять на себя

руководство обороной. 20 декабря крейсеры «Красный Крым» и «Красный Кавказ»,

лидер «Харьков», эскадренные миноносцы «Незаможник» и «Бодрый» перебросили

из Новороссийска 79-ю бригаду морской пехоты (4 тыс. человек). Лидер «Ташкент»

и эскадренные миноносцы доставили из Поти боезапас. 21 декабря 345-я стрелковая

дивизия и еще 3 тыс. человек покинули Туапсе. Советские корабли опустошили

свои артиллерийские погреба, стреляя по позициям немцев; 22 декабря они

выпустили более 2 тыс. снарядов. Авиация флота сделала 430 боевых самолето-вылетов.

Эти мероприятия спасли Севастополь,

однако их выполнение нарушила первоначальный план, так как часть сил, предназначавшихся

для десантной операции, пришлось бросить сюда. И все же высадка в Керчи

и в Феодосии по-прежнему обещала успех, поскольку основная масса немецких

сил была сконцентрирована у Севастополя.

Для создания укреплений на побережье

Керченского п-ова не хватало орудий для стрельбы по кораблям, техники,

войск. Адмирал фон Швайниц (начальник Крымского военно-морского района)

смог вооружить лишь несколько моторных катеров, которые использовались

для патрульной службы. Больше он не располагал никакими силами.

Оборона побережья, вся вместе взятая,

насчитывала 25 тыс. человек (46-я и 73-я пехотные дивизии и 8-я румынская

кавалерийская бригада, а также 50 полевых орудий), без каких-либо резервов.

Перед планировавшимся штурмом Севастополя 73-я пехотная дивизия в качестве

резерва была подтянута к городу. Ослабленные таким образам прикрывающие

силы могли служить лишь для обмана противника. Это им удалось. Тем временем

агентура сообщила, что войска и транспортные средства для высадки в Керчи

сосредотачиваются в Темрюке. Но Манштейн надеялся к концу месяца захватить

Севастополь, и это сосредоточение сил противника его не обеспокоило. С

другой стороны, немецкая воздушная разведка на обнаружила приближения кораблей

к южному побережью Крыма. Поэтому Манштейн не видел никаких поводов усиливать

береговую обсрону. Авиация также не производила налетав на кавказские порты.

Погрузка войск десанта на корабли у русских проходила без помех.

Главная задача при приведении десантной

операции возлагалась на флот. Он должен был перевозить войска, высаживать

их, поддерживать, обеспечивать и прикрывать. При рассмотрении плана операции

явствует негибкая система русских: главный десант, вспомогательный десант

и демонстративные десанты, при этом в каждом из них — тщательное эшелонирование.

Все это усложняло организацию связи и вызывало необходимость в многочисленных

штабах. Каждая задача разрабатывалась до мельчайших деталей, не говоря

уже об интенсивной политической подготовке войск. Наибольшая трудность

заключалась в отсутствии специальных средств. Это привело к реквизиции

многочисленных малых судов (парусников, мотоботов, шаланд, несамоходных

барж и т. п.). Для того чтобы эти приготовления по возможности замаскировать,

десантные плавсредства должны были выйти из различных портов. Отсутствие

военно-морских сил и минных заграждений у немцев облегчало подход десанта

к бэрегу. Однако превосходство немецкой авиации являлось источником серьезного

огорчения для русских. Большое расстояние от собственных аэродромов не

позволяло советским истребителям находиться над Феодосией более 10—15 минут.

К тому же служба тыла (контр-адмирал Заяц) не могла обеспечить авиацию

необходимым горючим. Трудности снабжения сорвали планировавшийся парашютный

десант на аэродром Владиславовна. Для того чтобы обеспечить успех высадки,

артиллерийская поддержка рассматривалась особо, хотя и несколько в примитивном

плане. Надеялись от артиллерии получить больший эффект, чем было до этого.

В тзчение месяца, предварявшего

операцию, большое значение придавалось разведке. В действительности следует

отметить, что эта цель не была полностью достигнута. Немцы были настороже,

а русские переоценили свои силы. Предусмотренная артиллерийская поддержна

была тщательно подготовлена. Группа по корректировке артиллерийского огня

под командованием капитан-лейтенанта Потемкина должна была высадиться с

первым эшелоном десанта. Флот надеялся на лучший результат артиллерийской

поддержки, чем при осаде Одессы, где военные корабли произвели 15 тыс.

выстрелов, не подавив ни одной батареи противника. Для ночных стрельб был

предусмотрен самолет-корректировщик, а также предполагалось обозначить

районы маневрирования кораблей отряда артиллерийской поддержки установкой

буев. Подготовка и руководство различными участвующими в операции силами

возлагались на единого командующего, что дополнительно усложняло дело.

Общее руководство действиями в Крыму осуществлялось штабом Кавказского

фронта, но за оборону Севастополя нес ответственность адмирал Октябрьский.

Моральный дух войск после шести

месяцев отступления и частых смен командования был не очень высоким. Однако

надеялись на то, что внозь прибывшие с Кавказа войска будут драться хорошо.

Во всяком случае политические комиссары имели достаточный опыт в сплачизании

людей. Страх допустить ошибку в исполнении планов действий парализовывал

инициативу в низших командных истанциях.

План высадки десанта

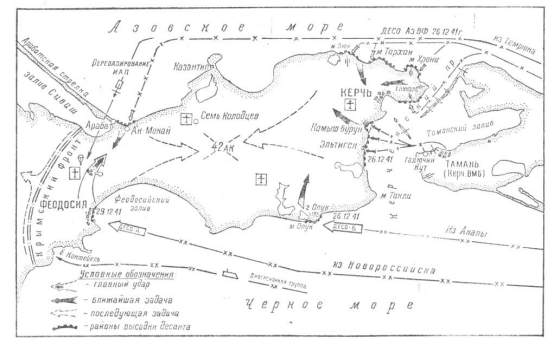

Вспомогательный десант у Керчи.

Азовская флотилия должна была доставить из Темрюка и Кучугур 244-ю стрелковую

дивизию и 83-ю бригаду морской пехоты, которые подчинялись 51-й армии генерал-лейтенанта

Львова (всего 13 тыс. человек), и высадить на севере первый отряд в Ак-Монай

и Арабат, второй отряд — севернее Керчи у мысов Зюк, Тархан и Хрони. Третий

отряд — у Еникапе.

Эти отряды должны были вынудить

оборону противника распылить свои силы. Для усиления внезапности никакой

артиллерийской подготовки не предполагалось. Группа парашютистов должна

была высадиться в южной части мыса Зюк. После занятия Керчи 51-я армия

должна была наступать на Владиславовку.

На юге с Таманского п-ова должка

была высадиться 302-я стрелковая дивизия, отведенная сюда из Керчи. Пункты

высадки: Старый Карантин, Камыш-Бурун, Эльтиген и коммуна «Инициатива».

В эти пункты войска должны были высаживаться внезапно и одновременно. Предусматривалось

три атакующих волны.

Небольшое расстояние до места высадки

позволяло контр-адмиралу Фролову быстро перебросить войска и ввести в действие

береговую артиллерию. Огневая поддержка со стороны кораблей поэтому предусмотрена

не была. Сторожевые катера должны были взять на себя защиту пляжей высадки,

в то время как торпедные катера должны были прикрывать атакующие силы дымовой

завесой.

Вспомогательный десант на мысе

0пук. Дивизион канонерских лодок и отряд торпедных катеров совместно

со сторожевым катером и сторожевым кораблем должны были доставить из Анапы

к мысу Опук и высадить там 3 тыс. человек из 44-й армии (отряд «Б»). Эта

десантная группа должна была воспрепятствовать всякому движению войск вдоль

побережья и наступать на север в направлении Керчи, чтобы там соединиться

с 51-й армией и действозать совместно с ней. Эту группу должна была поддерживать

артиллерия южной группы, высаленной у Феодосии.

Главный десант в Феодосии. Войска,

назначенные для высадки в Феодосии, представляли отряд «А» (23 тыс. человек,

34 танка, 133 орудия), прибывший из Новороссийска; только последний эшелон

прибыл из Туапсе. Отряд «А» был сформирован из частей 44-й армии (генерал-майор

Первухин). Перевозка войси обеспечивалась силами Черноморского флота под

командованием капитана 1 ранга Басистого, сменившего контр-адмирала Владимирского,

который был ранен 21 сантября 1941 г., когда эскадренный миноносец «Фрунзе»

был потоплен у полуострова Тендра пикирующими бомбардировщиками. Посадка

на суда должна была производиться ночью. Десант планировалась высадить

после сильной артиллерийской подготовки прямо на причалы Феодосии.

Силы высадки в Феодосии были разделены

на три отряда. Передовой включал штурмовой отряд морской пехоты из 300

человек и десантное соединение из 12 сторожевых катеров, 2 тральщиков,

буксиров и барж и гидрографической группы, а также отряд артиллерийской

поддержки — крейсеры «Красный Крым» и «Красный Кавказ», эскадренные миноносцы

«Железняков», «Шаумян» и «Незаможник», которые обеспечивали огневую поддержку

и, кроме того, сами должны были перевезти передовой отряд — примерно 3

стрелковых полка и тяжелую технику.

Главные силы десанта планировалось

высадить двумя эшелонами. Первый — 11270 человек, 572 лошади, 51 орудие

4,5—12,2-см—грузился на транспорты:

«Зырянин» (2593 бр. т), «Ташкент»

(5552 бр. т), «Жорес» (3972 бр. т), «Красный Профинтерн» (4638 бр. т),

«Ногин» (2109 бр. т), «Шахтер» (3628 бр. т) и «Кубань» (3113 бр. т). Для

их охранения привлекалось два эскадренных миноносца.

Второй эшелон— 6365 человек, 905

лошадей, 58 орудий, 14 танков—грузился на транспорты «Березина» (3087

бр. т), «Калинин» (4156 бр. т), «Курск» (5801 бр. т), «Дмитров» (3689 бр.

т), «Красногвардеец» (2719 бр. т), «Азов» (967 бр. т), «Фабрициус» (2334

6р. т) и «Серов», охранение — лидер, дза эскадренных миноносца и три тральщика.

Силы прикрытия состояли из крейсера

«Молотов», лидера «Ташкент» и одного эскадренного миноносца.

После захвата Феодосии и Ак-Монайскаго

перешейка часть 44-й армии должна была наступать на восток и во взаимодействии

с 51-й армией уничтожить окруженные немецкие войска. Успешно завершив эту

задачу, 44-я и 51-я армии должны были наступать на Карасубазар в 60 км

западнее Феодосии.

Вспомогательный десант на южное

побережье. Для того, чтобы нарушить прибрежное сообщение между Алуштой

и Феодосией, западнее Феодосии, у Судака и Коктебеля планировалась высадка

десанта в составе одного батальона с тральщиков и торпедных катеров.

[Далее

>>>]

|