1. ЯПОНСКИЙ ПЛАН ЗАХВАТА ПОРТ-МОРСБИ

ВСЛЕД за успехом в северо-восточной

части Индийского океана взоры японского командования обратились к южному

стратегическому флангу на Тихом океане. Это диктовалось необходимостью

обеспечить успешность действий своих вооруженных сил на новогвинейском

направлении и создать благоприятные условия для пресечения там коммуникаций

США, что не позволило бы союзникам использовать Австралию в качестве плацдарма

для перехода в контрнаступление. Такая направленность японских планов требовала

установить контроль над Коралловым морем, а захват Японией в январе 1942

г. Рабаула давал ей в руки чрезвычайно выгодные возможности сосредоточить

здесь силы и обеспечить военные действия. Однако расположенный там Порт-Морсби,

крупная австралийская военно-морская и авиационная база, оставаясь в руках

союзников, создавал угрозу флангу и тылу японских сил.

Поэтому императорская ставка по

настоянию армии еще 2 февраля издала директиву о подготовке десантной операции

по захвату Порт-Морсби как части общего наступления в этом районе. Ей было

присвоено кодовое наименование «МО».

По замыслу операции, высадку на

главном направлении предварял захват о. Тулаги (близ Гуадалканала в группе

Соломоновых о-вов) с оборудованием там базы гидроавиации, что позволяло

обеспечить авиационное прикрытие сил десанта при штурме Порт-Морсби. Кроме

того, это укрепляло оборону Соломоновых о-вов и способствовало действиям

по овладению о-вами Новая Каледония, Науру и Оушен. Десант, выходивший

из Рабаула, должен был иметь значительные силы охранения и прикрытия. Для

участия в операции планировалось привлечь палубную авиацию и самолеты берегового

базирования с аэродромов Рабаула, а затем с Тулаги.

Для высадки в Порт-Морсби и на о.

Тулаги было выделено до двух пехотных дивизий и специальный десантный отряд

флота. Переброску сил десанта на 13 транспортах должны были прикрывать

3 авианосца, 6 тяжелых и 3 легких крейсера, 14 эсминцев, 3 минных заградителя

и 6 подводных лодок, а также плавбаза гидросамолетов и вспомогательные

суда. Для участия в операции было выделено также 162 самолета берегового

базирования с аэродромов Рабаула.

Начало операции несколько раз откладывали.

Вначале — в связи с обнаружением восточнее Рабаула и в Коралловом море

авианосцев противника, затем ее задержали из-за внезапного налета 10 марта

американской палубной авиации на японские корабли и суда, находившиеся

на якорной стоянке в районе Лаэ-Саламауа. В блестяще организованном ударе

было задействовано до 60 самолетов с авианосца «Йорктаун» и около 10 самолетов

базовой авиации, которые потопили 7 кораблей и судов и вывели из строя

такое же их количество, что составило около половины японских сил, участвовавших

в операции против Лаэ-Саламауа. Впервые японский флот понес такие серьезные

потери. И вообще выделение сил, особенно авианосцев, для захвата Порт-Морсби

было затруднено, поскольку шла подготовка к операции на центральном тихоокеанском

направлении по захвату атолла Мидуэй, которая ориентировочно намечалась

на июнь. Но все же японское командование сочло возможным для захвата Порт-Морсби

направить туда 5-ю дивизию авианосцев (тяжелые авианос-цы «Дзуйкаку» и

«Секаку»), два тяжелых крейсера и шесть эсминцев, только что возвратившихся

из Индийского океана, но с условием, что оба авианосца и сопровождавшие

их силы возвратятся к 15 мая для действий против Мидуэя.

Сформированное наконец японцами

в конце апреля оперативное объединение состояло из соединения вторжения

на о. Тулаги, соединения вторжения в Порт-Морсби, группы артиллерийских

кораблей поддержки, группы непосредственного прикрытия, включавшей легкий

авианосец «Сёхо» и четыре тяжелых крейсера, а также 5-й дивизии авианосцев

для оперативного прикрытия. Общее руководство операцией бы-ло возложено

на командующего 4-м флотом вице-адмирала С. Иноуэ.

2. ПОДГОТОВКА АМЕРИКАНЦАМИ

УПРЕЖДАЮЩЕГО УДАРА

АМЕРИКАНСКОЕ командование, благодаря

перехвату ряда японских радиограмм, еще 17 апреля получило

данные о намерениях японцев. К этому времени в районе операции американо-австралийские

силы насчитывали 1 легкий и 2 тяжелых крейсера, 2 эсминца, 11 подводных

лодок и 12 летающих лодок «Каталина». На аэродромах Квинсленда и Иорт-Морсби

базировались около 100 истребителей и 192 бомбардировщика, в их числе имелись

48 бомбардировщиков («летающих крепостей») «В-17». Командующий Тихоокеанским

флотом США адмирал Ч. Нимиц решил оказать противнику противодействие. Для

этого в Коралловое море им было направлено ударное оперативное объединение

(Task Force-17): авианосцы «Йорктаун» и «Лексингтон» (140 самолетов) и,

в качестве сил поддержки, 5 тяжелых крейсеров и 11 эсминцев. Кроме того,

американцы рассчитывали на авианосцы «Хорнет» и «Энтерпрайз», только что

вернувшиеся в Пёрл-Харбор после рейда против Токио. На-дежд на то, что

они успеют принять участие в сражении, было мало, но все же эти корабли

направились полным ходом на юг. Командующий хотел использовать там и линкоры,

однако ввиду их относительной тихоходности от этой мысли пришлось отказаться.

Анализ соотношения сил показывает,

что, вопреки утверждениям многих исследователей, американцы, имевшие к

тому же добытый разведкой план японской операции (перехват 10—15% радиограмм

позволял довольно точно оценить намерения противника), не уступали японцам.

Даже без «Хорнета» и «Энтерпрайза», так и не принявших

участия в сражении, они имели два авианосца против трех японских, однако

число самолетов на них было примерно равным. Всего же в районе операции

американцы располагали 450 самолетами против 315 японских. Количество же

стволов корабельной артиллерии было примерно одинаково, что, впрочем, особого

значения не имело, поскольку артиллерия в бою не участвовала.

3. НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ

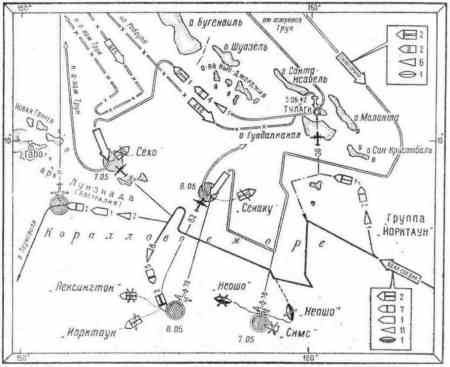

С 28 АПРЕЛЯ японские летающие лодки

выдвинулись в район о. Шортленд, откуда осуществляли систематические разведывательные

полеты в целях обеспечения операции «МО». Основные силы начали развертывание

30 апреля. Первым вышел отряд вторжения на о. Тулаги. Хотя маршрут перехода

транспортов проходил в пределах досягаемости авиации противника, а суда

имели скорость 6—7 уз, что серьезно беспокоило японцев, опасавшихся больших

потерь еще до высадки, все обошлось, и к рассвету 3 мая десант практически

без потерь захватил остров. На следующий день Рабаул покинул очередной

десантный отряд, который намеревался 6 мая встретить в районе о. Шортленд

группу поддержки, следовавшую от Тулаги для последующего совместного движения

к Порт-Морсби. Силам же оперативного прикрытия, ядром которого была 5-я

дивизия авианосцев, предстояло войти в Коралловое море с востока для внезапной

атаки американцев с тыла в случае их появления в районе операции.

3 мая контр-адмирал Ф. Флетчер,

на которого было возложено руководство операцией, находясь в Коралловом

море, получил сообщение, что японцы высаживают-ся на о. Тулаги. Он тут

же направился на север. Этот рывок авианосец «Йорктаун» с кораблями сопровождения

совершал самостоятельно, поскольку кораблям соединения контр-адмирала А.

Фитча, в которое входил «Лексингтон», еще предстояла заправка топливом.

В 6 ч 30 мин 4 мая «Йорктаун» был в 100 милях юго-западнее о. Гуадалканал,

где сразу приступил к организации атаки десантного отряда японцев. Поднятая

в воздух первая волна палубных самолетов состояла из 12 торпедоносцев,

28 бомбардировщиков и 6 истребителей. В трех налетах американцы потопили

транспорт, эсминец и два тральщика противника, еще один транспорт, минный

заградитель и эсминец получили повреждения.

6 мая три американские «летающие

крепости» с базы Порт-Морсби атаковали японские крейсера, шедшие в южном

направлении, но успеха не достигли. Японцы поняли, что американцам известны

их намерения и планы и что в районе операции в действие вступило как минимум

одно авианосное ударное соединение США, взаимодействующее с авиацией берегового

базирования.

В 8 ч 10 мин 6 мая американское

соединение с авианосцем в 420 милях от о. Тулаги было обнаружено японской

летающей лодкой. Однако вскоре контакт ею был потерян, а переданное донесение

на флагманском корабле принято не было. Американцы же после полудня,

основываясь на неполных данных, сделали вывод, что большая группа японских

кораблей движется в сторону Порт-Морсби. Не имея достоверной информации

о местонахождении, курсе и составе сил противника, соединение во главе

с авианосцем «Лексингтон» двинулось на северозапад.

Более полно обстановка прояснилась

к утру следующего дня. В 5 ч 32 мин 7 мая в 400 милях юго-западнее о. Тулаги

пилот японского палубного самолета увидел американские корабли, среди которых,

согласно донесению, был один авианосец. Примерно в то же время японский

гидросамолет-разведчик донес об обнаружении другого отряда кораблей противника

с одним авианосцем, который находился в 82 милях южнее о. Рассел. Получив

оба донесения, С. Иноуэ сделал вывод, что американцы разделили соединение

на две группы. Так как в донесении о противнике ошибочно указывалось, что

кроме авианосца у о. Рассел находились линейный корабль, тяжелый крейсер

и семь эсминцев, то он решил атаковать именно его. Отряду же вторжения

в Порт-Морсби с группой охранения в 7 ч 00 мин он приказал начать маневр

к северо-западу, а затем временно отойти на север. Одновременно самолеты

5-й дивизии авианосцев вылетели на удар. Они быстро обнаружили цель и довольно

точно атаковали ее. Но ею оказался не авианосец, а большой танкер, шедший

в сопровождении эсминца. В 9 ч 30 мин эсминец был потоплен, а танкер тяжело

поврежден и тоже затонул через несколько дней. Эта ошибка привела к

потере японцами драгоценного времени.

Американцы тоже продолжали поиск

японских сил. При этом чуть не произошла трагическая ошибка. 7 мая в 8

ч 15 мин, обнаружив самолетами «Лексингтона» группу боевых кораблей, американцы

приняли их за главные силы японцев. На са-мом же деле это были австралийские

тяжелые крейсера «Австралия» и «Хобарт», а также американский крейсер «Чикаго».

Сразу же с авианосцев «Йорктаун» и «Лексингтон» было поднято 93 самолета,

а 47 машин остались для обороны объеди-ения. Но американцам повезло. Летевшая

к цели на высоте 5 тыс. м группа пикирующих бомбардировщиков обнаружила

на расстоянии 90 миль от самолетов японский авианосец «Сёхо». Поскольку

никаких других авианосцев в этом районе не было, вся мощь ударной группы

была сосредоточена на нем. Атака застигла «Сёхо» врасплох. В связи с тем,

что корабль шел по ветру, он не смог сразу поднять самолеты, а в ходе боя

это сделать не представилось возможным из-за того, что ему пришлось резко

маневрировать, уклоняясь от атакующих самолетов, падающих бомб и идущих

торпед. В течение нескольких минут в «Сёхо» угодило 13 бомб и 7 торпед.

После сильного взрыва он, объятый пламенем, перевернулся и в 10 ч 35 мин

затонул. Американцы потеряли 6 самолетов.

Следовало ожидать, что после удачной

атаки (как-никак американцами был потоплен первый японский авианосец) Флетчер,

развивая успех, нанесет удары по другим кораблям. Однако американцы отказались

от новых атак, хотя до наступления темноты оставалось еще много времени

и никаких видимых причин к прекращению налетов не было. Так американцы

в свою очередь упустили время.

Теперь как японцы, так и американцы

хорошо понимали, что следующий день, 8 мая, будет решающим и что исход

сражения в значительной степени будет опре-деляться тем, чья разведка первой

сумеет обнаружить главные силы противника.

4. ХОД СРАЖЕНИЯ

С РАССВЕТОМ 8 мая стороны подняли

в воздух разведывательную авиацию для поиска неприятеля. Расстояние между

соединениями их авианосцев в это время составляло около 200 миль. Чтобы

выиграть время, японцы начали подъем в воздух ударной авиации еще до установления

контакта с противником. Но первыми нашли врага американские разведывательные

самолеты. Они в 7 ч 22 мин донесли об обнаружении двух авианосцев, четырех

крейсеров и большого числа эскадренных миноносцев в 176 милях к северо-востоку

от своего соединения, Казалось, обстановка прояснилась, время выиграно,

и сейчас требовались незамедлительные подъемы самолетов для нанесения удара

по японским кораблям, а также окончательная подготовка к отражению его

налета. Однако Флетчер больше беспокоился о сохранении своих авианосцев,

отодвигая на второй план задачу уничтожения сил противника. Лишь после

того, как над его соединением дважды появились японские самолеты-разведчики,

он наконец отдал приказ о подъеме авиагрупп. Так в очередной раз американцами

было потеряно драгоценное время. Для удара по неприятелю в 8 ч 15 мин была

направлена примерно половина самолетов с обоих авианосцев (82 ед.). Остальные

оставались для самообороны и в резерве.

Японские самолеты-разведчики донесли

об обнаружении в 8 ч 24 мин в 200 милях от своих сил двух авианосцев и

большого неопознанного корабля американцев. С. Иноуэ немедленно направил

для атаки противника авиационную группу в составе 70 самолетов. Обе группы

встретились примерно на полпути, но не заметили друг друга потому, что

японцы шли на большой высоте, а американцы — на малой. К тому же дождь

и ограниченная видимость скрывали основные силы авиагрупп друг от друга,

поэтому все свелось к короткой схватке истребителей, которая не по-влияла

на дальнейший ход событий. В это время расстояние между японскими и американскими

кораблями было около 165 миль, что несколько превышало радиус действия

американских торпедоносцев. В связи с этим Флетчер решил сократить дистанцию,

двигаясь в сторону японцев. Американские корабли находились в зоне хорошей

погоды и полной видимости, в то время как японцы оказались в районе тропического

фронта. Это облегчало подъем американцам самолетов, их построение, перелет

на большей части маршрута и посадку на авианосцы, но затрудняло поиск,

обнаружение и атаки противника. Для японцев все было наоборот.

Первой в 10 ч 30 мин обнаружила

противника авиационная группа с авианосца «Йорктаун». Расстояние между

японскими авианосцами составляло около 8 миль, причем соединение, в котором

был авианосец «Дзуйкаку», вскоре скрылось в зоне ливня. Самолеты атаковали

«Сёкаку», но потеряли около 20 мин в ожидании подхода отставших торпедоносцев.

За это время японцы успели поднять свои йстребители, которые стремились

атаковать в первую очередь торпедоносцы противника. Теперь не только они,

но и зенитная артиллерия, и маневр корабля были направлены прежде всего

на то, чтобы не дать американцам достигнуть попаданий торпедами. И похоже,

что им это удалось, так как, по японским данным, ни одна торпеда не попала

в авианосец. Больше повезло пикирующим бомбардировщикам, которые добились

попадания двух бомб, вызвавших пожар и повреждения взлетной палубы авианосца.

При этом американцы потеряли 17 самолетов.

Из авиационной группы, базировавшейся

на авианосце «Лексингтон», сложные метеорологические условия преодолело

только 4 пикирующих бомбардировщика, 11 торпедоносцев и 6 истребителей.

Они в 10 ч 40 мин также атаковали «Сёкаку»; цели достигла еще одна бомба.

Японские самолеты, вылетевшие на

удар по авианосцам США, обнаружила единственная радиолокационная

станция авианосца «Лексингтон» на дистанции 68 миль. Американцы были готовы

к отражению удара. Оба авианосца находились в центре завес из крейсеров

и эсминцев, расположенных в ордере ПВО. Все истребители и пикирующие бомбардировщики,

которые предполагалось использовать для отражения налета, были полностью

заправлены и поддерживались в повышенной готовности к взлету. Они могли

бы оказать серьезное противодействие японским самолетам еще до выхода последних

в атаку, но для этого перехват противника следовало производить на возможно

большем удалении. Американцы, однако, не решались отпустить истребители

далеко от своих авианосцев. Немаловажное значение имело и то, что радиолокационная

установка не давала ответа на вопрос «свой-чужой». По-этому для предварительного

удара навстречу неприятелю американцы направили только пять истребителей

с «Лексингтона». Они вступили в бой с японскими самолетами в 15 милях от

своих авианосцев, но не смогли даже задержать их атаку.

В 10 ч 10 мин японцы нанесли сосредоточенный

удар по самой крупной цели — авианосцу «Лексингтон». За 30 минут боя в

него попали пять бомб и две торпеды — обе в левый борт. Корабль накренился

на бок, на нем возник пожар, но он оставался на плаву. В «Иорктаун» попала

одна тяжелая бомба, которая причинила ему относительно небольшие повреждения.

Несмотря на то что оба авианосца

были окутаны облаками дыма, вернувшиеся самолеты смогли произвести посадку

на палубы, и соединение на предельной скорости стало отходить из района

боя в южном направлении.

В 13 ч 45 мин на «Лексингтоне» произошел

сильный взрыв (вероятнее всего, паров бензина), и огонь стал быстро распространяться

по кораблю. Хотя он оставался на плаву, в 17 ч с него стали снимать команду.

После того как еще до наступления темноты весь личный состав покинул корабль,

крупнейший американский авианосец «Лексингтон» по приказу адмирала

Флетчера был потоплен торпедами.

Почти все японские самолеты возвращались

к своим авианосцам с повреждениями. Поскольку «Сёкаку» продолжал гореть,

они совершили посадку на авианосец «Дзуйкаку». Командир соединения вице-адмирал

Такаги принял решение временно отказаться от продолжения атак, заправить

самолеты топливом и привести их в готовность для нового удара. Однако командующий

японским 4-м флотом вице-адм-рал С. Иноуэ приказал отложить операцию по

захвату Порт-Морсби до 3 июля, а всем силам, занятым в ней, вернуться в

Рабаул или отойти к о-вам Трук.

Этот приказ вызвал резкое недовольство

высшего командования. Вначале из штаба Объединенного флота Иноуэ указали:

«Необходимо преследовать. Доложите обстановку». Затем последовала

телеграмма адмирала И. Ямамото, адресованная не-посредственно вице-адмиралу

Такаги: «Продолжить преследование и полностью уничтожить оставшиеся силы

противника». Начальник морского генштаба также потребовал: «Отдать приказ

на преследование».

В соответствии с этим 4-й флот утром

9 мая направился на юг, но противника обнаружить не смог. Силы же вторжения,

а также группы их поддержки и прикрытия вечером того же дня возвратились

в Рабаул.

5. 5.

ИТОГИ СРАЖЕНИЯ В КОРАЛЛОВОМ МОРЕ

В РЕЗУЛЬТАТЕ боев в Коралловом море

обе стороны понесли значительные потери. Американцы лишились тяжелого авианосца,

танкера и эскадренного миноносца, потеряли 81 самолет. Был серьезно поврежден

второй авианосец. У японцев был потоплен легкий авианосец и поврежден другой,

потеряно 80 самолетов. Важнейшая особенность сражения в Коралловом море

состоит в том, что здесь многое произошло впервые. Впервые в войне на Тихом

океане американцам удалось сорвать замысел противника и предотвратить выгадку

его десанта, что явилось самым существенным его результатом.

Впервые в истории военно-морского

искусства в качестве главной ударной силы с обеих сторон действовала палубная

авиация и бои велись на дистанциях, многократно превышающих достигаемость

артиллерии кораблей.

Впервые произошел самостоятельный

бой между ударными соединениями авианосцев. При этом был получен опыт оперативной

организации авианосных соединений и боевого использования их против аналогичных

соединений противника, свободно маневрировавших в море.

Вместе с тем сражение показало и

слабые стороны в организации разведки американцев. Что касается действий

японского соединения, то оно продемонстрировало свою слабую вооруженность

не только средствами радиолокации, но и обычной связи.

Установившиеся в то время взгляды

на применение авианосцев как основной ударной силы флота привели к тому,

что доминирующее значение начало приобретать стремление во что бы то ни

стало сохранить эти корабли. Боязнь потерять авианосцы в значительной мере

предопределила нерешительность действий обеих сторон, тенденцию к организации

в первую очередь обороны самого соединения в ущерб решительным наступательным

действиям. Характерно, что потеря одного лишь легкого авианосца и повреждение

другого стали единственной причиной отказа японцев от десантной операции,

и это в условиях, когда сами десантные силы с силами охранения и непосредственного

прикрытия не только не имели потерь, но и вообще не вступали в боевое соприкосновение

с противником.

Оценивая сражение в Коралловом море,

американское командование особо под-черкнуло, что «это было первое крупное

сражение в военно-морской истории, в ко-тором надводные корабли не обменялись

ни одним выстрелом».

[Далее >>>]

|