|

Под термином "южные моря" в русской истории традиционно понимаются окраинные моря России - Азовское, Черное и Каспийское моря, а также Средиземное море, имевшие для нее жизненное стратегическое значение. К концу 19-го века (после победоносной русско-турецкой войны 1877-1878 гг.) южные границы Империи фактически приняли современное очертание, и Россия смогла приступить освоению, в том числе и изучению этого хозяйственно важного региона. Вторая половина 19-го века была отмечена бурным развитием морских исследований, связанных целым комплексом причин:

- Большой общественный интерес к жизни моря определялся

естественнонаучным бумом, вызванным эволюционными идеями

Чарльза Дарвина. А морские организмы оказались удобными

объектами для экспериментальных работ.

- Интенсивное использование живых ресурсов в традиционных

районах привело к их значительному уменьшению, что обусловило

первый кризис мирового рыболовства 50-х - 60-х годов 19-го

века.

С другой стороны, возрастание роли военных флотов в связи с колониальной политикой основных морских держав требовало для них большого объема океанографической информации. Создалась редкая в истории науки ситуация совпадения государственных и общественных интересов, что обеспечило прорыв в изучении "вечно живого моря". Это, в конечном итоге, привело к выделению гидробиологии в самостоятельную науку, составную часть комплексной науки о море - океанографии. В истории морской науки конец 19-го характеризуется организацией первых биологических станций и проведением первых комплексных океанографических экспедиций. Серьезное изучение моря было невозможно без натурных экспедиционных исследований. Общая эволюция проблематики морской биологии требовала изменения географии научных исследований. Их "эпицентр" все более отдалялся от береговой черты и постепенно охватил обширные районы Мирового океана. "По исторически сложившемуся обычаю, среди ученых, впервые вышедших в море из своих кабинетов, вначале преобладали морские гидробиологи: они раньше других специалистов прониклись морскими интересами, ибо море - настоящая колыбель всей жизни на земле..." (В.В. Шулейкин "Очерки физики моря", 1949). Опасности длительных морских походов в условиях империалистического передела мира и острых противоречий между морскими державами выдвигали на роль флагманов в изучении океана именно военные корабли. Наиболее известными экспедициями на военных судах в этот период считаются экспедиции "Челленджера" (Англия, 1873-1886), "Газелле" (Германия, 1874-1876), "Тускарора" (Северо-Американские Соединенные Штаты, 1873-1877), "Блэка" (САСШ, 1877-1886), "Талисмана" (Франция, 1883), "Полы" (Австро-Венгрия, 1890-1897), русские Глубомерные экспедиции 1890-1897 годов.

Крупномасштабные экспедиции середины XIX века положили

начало "описательному" (зоогеографическому или фаунистическому)

этапу в гидробиологии. Основными задачами этого этапа стали

изучение флоры и фауны Мирового океана, характера распределения

в нем растений и животных.

Морское Ведомство России оказало решающее влияние на организацию

научных изысканий. Специфика отечественной океанографической

науки в регионе южных морей состояла в том, что она находилась

под МОНОПОЛЬНЫМ влиянием РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА.

Тезис: "Исследования русских морей - дело русского государственного

интереса и инициатива здесь должна принадлежать исключительно

России..." русский флот воплощал в жизнь весьма жестко,

не останавливаясь даже перед открытой конфронтацией с международным

сообществом. Не хочется проводить исторических параллелей,

но стремление к международному изучению русских морей возникали,

почему-то в момент ослабления морской мощи России в регионе.

Это имело место в 1890, 1907 и 1927 гг.

Повышенный интерес к исследуемому региону определялся стратегическими

интересами России. Акватории южных морей рассматривались

как потенциальные театры военных действий. К концу 19-го

века военно-морское руководство большинства стран (Российская

империя есть не исключение) уяснило, что ему "следует знать

о море гораздо больше, чем известно в данный момент" (цит.

по Менард, 1981). Кроме того, армия и флот, поддерживали

гидробиологические и ихтиологические изыскания, так как

они были заинтересованы "в довольствия войск" свежей, соленой

и сушеной рыбой. Целый ряд биологических проблем (биология

корабельных червей, организмов обрастания, малярийного комара,

оценка эпидемиологической обстановки) имел большое значение

для русского флота. Все это обеспечивало гидробиологическим

исследованиям в регионе (как части комплексных океанологических

изысканий) поддержку русского флота.

И хотя роль Российского Императорского флота в организации и проведении научных (особенно экспедиционных) исследований признается практически всеми историками науки, период в конце 19-го и в начале 20-го веков представляется как явно выраженный хронологический провал. Создается впечатление, о снижении экспедиционной активности русского флота. Однако этому тезису противоречат и большой объем зоологических и этнографических коллекций, которые поступают в русские музеи от русских моряков (Ежегодник Императорского Зоологического музея), и значительное количество русских наименований на карте мира (Масленников, 1986). Причины этого феномена можно объяснить как секретностью получаемых данных (исходя из стратегического положения исследуемых акваторий), так и недавним стремлением официальной историографии приуменьшить достижения "проклятого прошлого". Кроме того, потрясшие Россию катаклизмы привели к гибели уникальных коллекций, результаты обработки которых так не были опубликованы. Настоящее исследование следует рассматривать, как своего рода, восстановление исторической справедливости, доброго имени моряков и ученых, посвятивших себя изучению вечно живого моря. Отметим, что мы не рассматриваем непосредственные научные результаты этих экспедиций, хотя многие из них, например открытие сероводородного слоя в Черном море (1890), имеют принципиальное значение.

Исследования жизни российских морей долгое время не входили

в сферу интересов Морского Министерства и рассматривались

как второстепенные, хотя при благоприятных обстоятельствах

им оказывалась необходимая поддержка. Работы в этом направлении

традиционно проводились под эгидой Императорской АН и Министерства

Народного Просвещения. Но "зоологические экскурсии" специалистов

из научных центров, расположенных вдали от моря, не могли

обеспечить его систематического изучения. В этих условиях

неоднократно предпринимались попытки заинтересовать Морское

Министерство в результатах гидробиологических работ и добиться

разрешения работать на военных судах или использовать материалы,

полученные в экспедициях военных гидрографов. Уже 1-й съезд

русских естествоиспытателей и врачей (1868), обратился в

Морское Министерство с ходатайством о бесплатном предоставлении

"стола и места" естествоиспытателям на "военных судах, отправляющихся

в плавание". Это ходатайство встретило "просвещенное понимание"

со стороны Главнокомандующего над Флотом Великого Князя

Константина (рис 1а). Великий Князь, реформатор русского

флота отличавшийся "крайне благосклонным отношением к нуждам

науки", не только разрешил такое участие, но и "повелел

проводить сбор коллекций на судах, плавающих по служебной

надобности". Сбор коллекций вменялся в обязанность судовым

врачам или офицерам-добровольцам, для чего Императорская

Академия наук должна была разработать соответствующую инструкцию.

При этом естествоиспытатели получали от Морского Министерства

"содержание соответственно их чину", хотя многие отказывались

от него, "почитая работу наилучшей наградой".

Однако, организация собственных экспедиций стало основной

формой изучения морей русским флотом (табл. 1)

Таблица 1. Русские морские экспедиции в южных морях

(конец 19-го века)

| Район исследований |

период |

судно |

начальник экспедиции |

| Средиземное море |

1889-1890 |

Корвет «Витязь» |

С.О. Макаров |

| Черное море |

1890 |

Канонерская лодка «Черноморец» |

Полковник И. Шпиндлер |

| Черное море |

1891 |

Канонерские лодки «Донец» и «Запорожец» |

Полковник И. Шпиндлер |

| Азовское море |

1891 |

Транспорт «Казбек» |

Полковник И. Шпиндлер |

| Мраморное море |

1894 |

Транспорт «Селяник» |

Полковник И. Шпиндлер |

| Северная часть Каспийского моря |

1895 |

Канонерская лодка «Уралец» |

Проф. Н. Бородин |

| Каспийское море, залив Кара-Богаз |

1897 |

Транспорт «Красноводск» |

Полковник И. Шпиндлер |

К участию в них привлекались известные русские ученые (Н. Книпович, А. Лебединцев, Е. Суворов и др.). Среди них - заведующий Севастопольской биологической станцией А. Остроумов (рис. 1в). Глубомерные экспедиции Морского Ведомства (1890-1897) были образцом комплексного изучения океана: "в изучении… одинаково заинтересованы и физик, и химик и зоолог". Они были выполнены по единому методическому плану. Это сделало их результаты сопоставимыми (рис. 3, 4). Но полные и систематические исследования моря не могли ограничиваться лишь теми возможностями, которые представляет для них такие экспедиции. "Всякая экспедиция, так или иначе, представляет собой некий научный праздник, а никакой праздник не может длиться вечно" (Шулейкин, 1949). Поэтому, именно со времени возникновения в конце века русских морских станций можно говорить регулярных отечественных исследованиях жизни моря. Если к началу 20-го века в Российской Империи было только 5 станций, то к 1917 году их число достигло 8. Опыт их деятельности показал, что без государственной поддержки, станции быстро прекращали свое существование. Поэтому, практически все российские морские станции, в конечном счете, перешли "в ведение казны", то есть получали гарантированное содержание от государственных органов. И здесь русский флот принял активное участие. Севастопольская биологическая станция (Институт биологии южных морей) (рис. 5) стала основным местом реализации гидробиологических исследований в регионе южных морей. Период ее образования (начало 70-х годов 19-го века) является глубоко символичным как для истории океанологии (экспедиция "Челленджера"), так и для истории русского флота. Для России 1871 год - год начала возрождения русского военного флота на Черном море. Кажется глубоко символичным, что первая в России морская станция начала свою работу в городе русской морской славы именно в этот год. Поэтому не следует сбрасывать со счетов политический аспект создания российских биологических станций на Черном море. Высшее руководство России было крайне заинтересовано в укреплении ее престижа как черноморской державы, в том числе путем развития морских исследований, а идея создания станции в Севастополе получила "нравственную поддержку" со стороны высшего командования флотом в лице Великого Князя Константина Николаевича и Русского Географического Общества (которое также опекал Великий Князь). Этим можно объяснить то благосклонное внимание к нуждам станции, которое проявило на первом этапе ее существования Главное Управление Черноморского Флота и Портов. Поэтому, выбор Севастополя объяснялся не столько природными условиями Севастопольской бухты, делавшими удобными работу с живым морским материалом и организацию аквариумов, сколько содействием, которое обещало командование флота. Биологическая станция развивалась вместе с Флотом, став неотъемлемой частью славного Города-Героя. Конечно, любая шкала исторического времени, построенная по событийному признаку, носит субъективный характер. Но остается фактом, первые шаги Севастопольской станции совпали, с одной стороны, с зарождением и бурным развитием нового научного направления современного естествознания - океанологии и с возрождением русской военно-морской мощи на Черном море, определившее политическое лицо региона на ближайшие сто лет - с другой.

Черноморский флот принимал участие во всех экспедиционных

исследованиях СБС, которые она проводила как самостоятельно,

так и на судах других ведомств. 80% этих кораблей были из

состава черноморского флота. В остальных случаях флот предоставлял

бесплатное снабжение углем, оборудованием, картами и другими

жизненно важными припасами (табл. 2, 3).

Таблица 2. Экспедиции СБС в начале 20-го века

| Район исследований |

период |

судно |

начальник экспедиции |

| Черное море. Прибрежные воды Крыма |

1909 |

Буксирный пароход «Меотида» |

С.А. Зернов. Севастопольская биологическая станция |

| Черное море. Прибрежные воды Кавказа |

1910 |

Буксирный пароход «Меотида» |

С.А. Зернов. Севастопольская биологическая станция |

| Черное море. Прибрежные воды Болгарии и Румынии |

1911 |

Ледокол «Гайдамак» |

С.А. Зернов. Севастопольская биологическая станция |

| Черное море. Анатолийское побережье Турции |

1912 |

Ледокол «Ледокол №1» |

С.А. Зернов. Севастопольская биологическая станция |

Особо хорошие отношения Севастопольской станции с Черноморским

флотом приходится на период 1900-1903 гг., когда его Главным

Командиром стал вице-адмирал Сергей Петрович Тыртов (рис.

5г). Его внимание к нуждам СБС способствовали тому, что

все морские власти оказывали поддержку всем работам станции.

Именно он ввел в практику участие сотрудников и практикантов

станции в практических походах миноносцев Черноморского

флота. Это давало возможность проводить драгировки в отдаленных

районах моря ("за Балаклаву и Ласпи") и в тот же день привозить

живой материал для обработки на станцию. Командиры русских

стационеров на Босфоре и в Мраморном море получили предписание,

оказывать содействие сбору материала для нужд СБС. А сама

станция безвозмездно получила в свое распоряжение все имущество

"доставшееся в наследство от Глубомерных экспедиций морского

Ведомства". Столь большое содействие нуждам СБС со стороны

вице-адмирала С.П. Тыртова не осталось не замеченным. А.О.

Ковалевский присвоил в его честь видовое название Tyrtowii

новому виду моллюсков из рода Hedyla, известному

ранее только с Зондских островов.

На Средиземном море сложилась уникальная для русской науки

ситуация - одна из старейших морских станций (1884-1924)

- Вилла-Франкская зоологическая станция Киевского университета

им. Святого Владимира своим возникновением и существованием

обязана русскому флоту (рис. 6). Вилла-Франкская

зоологическая станция (ныне Villefranche-Sur-Mer)

- первая и единственная русская станция на Средиземном

море - находилась под патронажем Морского Министерства.

Русский флот не только безвозмездно передал станции землю

и здание (в 1884 году), но и фактически содержал ее вплоть

до 1914 года. Станционная яхта "Велелла" оказалась наиболее

"засекреченным" кораблем отечественного исследовательского

флота. Хотя это судно никогда официально не входило в состав

Императорского Российского флота, оно изначально создавалось

для его нужд. Русское Морское Министерство считало целесообразным

иметь на Средиземном море "нейтральное" посыльное судно,

которое при необходимости могло привлекаться для обслуживания

русских стационеров и только с 1906 года судно стало использоваться

только для научных целей.

Хотя Каспийское море не является морем в прямом смысле этого слова, его традиционно рассматривают в системе южных окраинных морей России. Его экономическое значение было очень велико, так как на этот регион приходилось 65% отечественных рыбных промыслов. А если учесть, что в геологическом прошлом окраинные моря составляли единый бассейн, то можно понять интерес естествоиспытателей к познанию этого уникального внутриматерикового солоноватоводного водоема. Сложившаяся военно-политическая обстановка в этом стратегически важном для России регионе определяла не только саму возможность проведения исследований, но и само физическое существование естествоиспытателя. Сменяющие друг друга русско-турецкие и русско-персидские войны XVII-XIX веков, постоянные набеги кочевых "немирных туземных племен", позволяли проводить исследования только под охраной "корабельных пушек". Специальные воинские команды сопровождали экспедиции П. Палласа (1770-1773), С. Гмелина (1745-1774) и К.М. Бэра (1853-1856), положивших начало изучению жизни Каспийского моря. Каспийское море считалось внутренним морем России, поэтому казна имело здесь свои, специфические интересы. Они заключались в "довольствии чинов армии и флота" рыбной продукцией. Отсутствие здесь серьезного морского противника фактически свело деятельность русского флота к охране рыбных, зверобойных и соляных промыслов и транспортным функциям. При Каспийской флотилии был создан специальный отряд вооруженных судов, подчиненный Астраханскому рыбному управлению, выполняющий полицейские полномочия. Флот также "взял на себя нравственные обязательства" по обеспечению исследований региона. Все отечественные гидробиологические экспедиции вплоть до 1904 года на судах Каспийской флотилии. Только с 1904 года инициатива исследования Каспия перешла к первой научно-промысловому учреждению России - Астраханской ихтиологической лаборатории. Созданная в 1899 году как физико-химическая лаборатория при Волжско-Каспийских промыслах она трансформировалась в полноценное научное учреждение во многом из-за успехов военных экспедиций. Опыт русских экспедиций конца 19-го века внес существенные изменения во взглядах на организацию морских изысканий. Было подтверждено, что "жизнь боевого корабля, строго регламентированная уставом, не позволяет развернуть на нем широкомасштабные исследования". Интересы естествоиспытателей при этом отходили на второй план. Он наглядно показал необходимость наличия "в составе флота судна, исключительно посвященного научным целям". Тем самым был дан толчок к созданию отечественного исследовательского флота.

Всего с 1868 г. отечественные гидробиологи приняли участие

в 23 морских экспедициях. Все эти изыскания проводились

при содействии Морского Ведомства России. 11 экспедиций

было организовано непосредственно флотом. 15 кораблей русского

флота принимало участие в них. Более 80% этих исследований

приходилось на регион южных морей. Огромный фаунистический

материал был накоплен в результате этих изысканий. Они были

обобщены зоологом Киевского Университета имени Святого Владимира

Василием Карловичем Совинским. Они составили основу его

магистерской диссертации (25.04.1903 г.) и монографии "Введение

в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского морского бассейна,

которая рассматривается с точки зрения самостоятельной зоогеографической

провинции" (1904). Сводки В.К. Совинского насчитывают 880

видов животных и завершают этап фаунистического изучения

региона.

***

Литература:

1. Масленников Б.Г. Морская карта рассказывает. М.: Воениздат,

1986. 368 с.

2. Менард Г.У. История океанографии // Наука об океане.

М.: Прогресс, 1981. С. 15-22.

3. Совинский В.К. Введение в изучение фауны Понто-Каспийско-Аральского

морского бассейна, рассматриваемой с точки зрения самостоятельной

зоогеографической провинции. // Записки Киевского общества

естествоиспытателей. К, 1904. Т. 8. 497 с.

***

Таблица 3. Участие Севастопольской биологической

станции в морских изыскания в Черном и Азовском морях (1890-1914

гг.).

| Судно, период, район изысканий |

Судовладелец |

Участие СБС |

Источник |

| транспорт "Бомборы"; июнь 1892; ЮБК. |

Черноморский флот |

Обработка проб, собранных Л.Н. Доненбахом |

Остроумов, 1893а |

| миноносец "Чардак" (лейт. Н. Матюхин); июль

1892; район Гергиевского монастыря (Севастополь). |

Черноморский флот |

"Зоологическая поездка" для практикантов

станции |

Остроумов, 1893а |

| транспорт "Ингул"; август-сентябрь 1892;

разрез от Одессы до Батуми. |

Черноморский флот |

Обработка проб, глубоководных драгировок |

Остроумов, 1893а; Лебединцев, 1905 |

| "партия шлюпочного промера" (ком. - л-т

А.М. Бухтеев); сентябрь 1892; Азовское море. |

Черноморский флот |

Обработка бентосных проб |

Остроумов, 1893б |

| транспорт "Бомборы";июль-август 1893; район

Евпатории. |

Черноморский флот |

Обработка проб, собранных Л.Н. Доненбахом |

Остроумов, 1893а |

| "партия шлюпочного промера" (ком. - л-т

А.М. Бухтеев); август-сентябрь 1893; Азовское море. |

Черноморский флот |

Обработка бентосных проб и проб грунта |

Остроумов, 1893б |

| кливерная шхуна "Атманай" |

Н.А. Филиберг |

Участие А.А. Остроумова в экспедиции общества рыболовства

и рыбоводства |

Остроумов, 1896 |

| яхта "Бердянск"; 27.07.-30.08.1895; Азовское

море |

Начальник Бердянского порта |

|

|

| пароход "Измаил"; июль 1897; устья южнорусских

рек |

Русско-Дунайское общество |

Участие А.А. Остроумова в экспедиции об-ва рыболовства

и рыбоводства |

Остроумов, 1898 |

| портовый катер "Смелый"; лето 1896-1897;

Севастопольская бухта. |

Черноморский флот |

Участие зоологов станции в промерных работах |

Шнейдер, 1898 |

| миноноски Практического Отряда; лето 1900-1901 гг.;

Крымское побережье "за Балаклаву и Ласпи" |

Черноморский флот |

Сбор и доставка проб из отдаленных районов (более

30 выходов) |

Ковалевкий, 1900 |

| буксирный пароход "Ледокол Донских Гирл";10-20.05.1901;

Азовское море, включая устье р. Кубань |

Донское казачье войско |

Экспедиция для изучения промыслав войсковых водах.

Обработка проб планктона, впервые собранных при помощи

насоса, С.А. Зерновым |

Бородин, 1901; Зернов, 1901 |

| лоцманский пароход "Генерал-майор Клокачев",

паровой баркас "Дружный"; июль-август 1901-1902;

Азовское море |

Общество Керчь-Еникалейских лоцманов |

Статистическая обработка С.А. Зерновым данных по рыболовству

экспедиции Тавричесческого Земства |

Лебединцев, 1905; Алексеев, 1981 |

| миноносец No 273; июль-октябрь 1902; "от Ак Мечети

и Тархан кута до Ялты" |

Черноморский флот |

"Зологические поездки" С.А. Зернова для

сбора бентоса |

Зернов, 1913а |

| миноносец No 264 (лейт. С.Н. Акимов); июнь-август

1903; "от Вилкова на Дунае до Гагр на Кавказе |

Черноморский флот |

"Зологические поездки" С.А. Зернова и И.Г.

Куницкого |

Милашевич, 1908;Зернов, 1913а |

| Посыльное судно "Академик Бэр" (кап. С.М.

Гербеев); 26.08.-26.09.1908; северо-западная часть Черного

моря |

Министерство Земледелия / Черноморский флот |

Первые гидробиологические исследования в этом районе

моря |

Зернов, 1908 |

| траулер "Федя" (кап. Н.С.Деревянко); 11-14.04.1909;

северо-западная часть Черного моря |

товарищество "С. Грушевский и Ко" |

Первые научные траления большими донными тралами.

Открытие филлофорного поля |

Зернов, 1909а |

| тральщик "Альбатрос" (ком. л-т. А. Картавцев) |

Черноморский флот |

Исследования в Севастопольской бухте |

Зернов, 1913а |

| тральщик "Баклан" (ком. л-т. Н. Востриков);

1910-1911; Севастопольская бухта |

Черноморский флот |

|

|

Рис. 1а. Великий Князь РОМАНОВ

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ Главнокомандующий над Флотом и Морским

Министерством. Реформатор русского флота. Отличался «крайне

благосклонным вниманием к нуждам науки»

Рис. 1а. Великий Князь РОМАНОВ

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ Главнокомандующий над Флотом и Морским

Министерством. Реформатор русского флота. Отличался «крайне

благосклонным вниманием к нуждам науки»

Рис. 1б. Академик КОВАЛЕВСКИЙ

А.О. – первый директор Севастопольской биологической станции

Рис. 1б. Академик КОВАЛЕВСКИЙ

А.О. – первый директор Севастопольской биологической станции

Рис. 1в. Доктор зоологии ОСТРОУМОВ А.А. – заведующий СБС,

участник первых экспедиционных исследований окраинных русских

морей.

Рис. 1в. Доктор зоологии ОСТРОУМОВ А.А. – заведующий СБС,

участник первых экспедиционных исследований окраинных русских

морей.

Рис. 2а. Канонерская лодка «Черноморец». Черное море, 1890

Рис. 2а. Канонерская лодка «Черноморец». Черное море, 1890

Рис. 2б. Канонерская лодка «Донец». Черное море, 1891

Рис. 2б. Канонерская лодка «Донец». Черное море, 1891

Рис. 2в. Канонерская лодка «Запорожец». Черное море, 1891

Рис. 2в. Канонерская лодка «Запорожец». Черное море, 1891

Рис. 2г. Транспорт «Казбек». Азовское море, 1890

Рис. 2г. Транспорт «Казбек». Азовское море, 1890

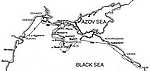

Рис. 3а. Глубомерные экспедиции 1890-1891 гг. Черное море

(канонерские лодки «Черноморец», «Донец» и «Запорожец»)

Рис. 3а. Глубомерные экспедиции 1890-1891 гг. Черное море

(канонерские лодки «Черноморец», «Донец» и «Запорожец»)

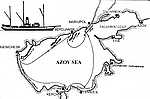

Рис. 3б. Экспедиция в Азовское море 1891 г. (транспорт «Казбек)

Рис. 3б. Экспедиция в Азовское море 1891 г. (транспорт «Казбек)

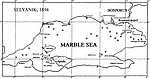

Рис. 3в. Экспедиция в Мраморное море, 1894 (транспорт «Селяник»)

Рис. 3в. Экспедиция в Мраморное море, 1894 (транспорт «Селяник»)

Рис. 3г. Экспедиция в Каспийское море, 1897 (транспорт «Красноводск»)

Рис. 3г. Экспедиция в Каспийское море, 1897 (транспорт «Красноводск»)

Рис. 4а. Севастопольская биологическая станция, 1911

Рис. 4а. Севастопольская биологическая станция, 1911

Рис. 4б. Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского,

2003

Рис. 4б. Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского,

2003

Рис. 5а. Миноносец № 264

Рис. 5а. Миноносец № 264

Рис. 5б. Миноносец № 273

Рис. 5б. Миноносец № 273

Рис. 5в. «Зоологические экскурсии» СБС на миноносцах Черноморского

флота, 1900-1904

Рис. 5в. «Зоологические экскурсии» СБС на миноносцах Черноморского

флота, 1900-1904

Рис. 5г. Главный командир Черноморского флота вице-адмирал

С.П. Тыртов и названный в его честь голожаберный моллюск

Hedyla tyrtowii (Kovwalevsky, 1900).

Рис. 5г. Главный командир Черноморского флота вице-адмирал

С.П. Тыртов и названный в его честь голожаберный моллюск

Hedyla tyrtowii (Kovwalevsky, 1900).

Рис. 6. Вилла-Франкская зоологическая станция; Рис. 6а.

“Maison de Russie“ – Русский дом, 1898

Рис. 6. Вилла-Франкская зоологическая станция; Рис. 6а.

“Maison de Russie“ – Русский дом, 1898

Рис. 6б. Villafranshe-sur-Meer. 1999

Рис. 6б. Villafranshe-sur-Meer. 1999

|