|

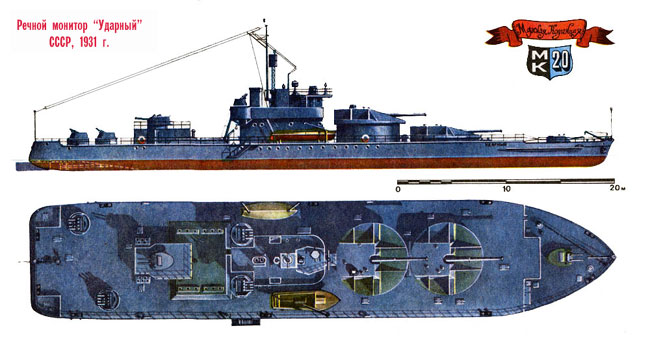

Серия "Корабли береговой обороны " Выпуск 20: Неуловимый монитор |

| Статья из журнала "Моделист-Конструктор" №04-1985 | ||||

|

Первые выстрелы в Великой Отечественной войне зенитчикам Черноморского флота довелось сделать 22 июня 1941 года в 3.15 при отражении налета фашистской авиации на Севастополь. А через 45 минут война началась и для моряков Дунайской военной флотилии: в 4 часа утра румынская артиллерия на правом берегу Дуная открыла огонь по советским кораблям, Стоявшим на рейде Измаила. В ее состав тогда входили 6 вооруженных глиссеров, 7 тральщиков, 22 бронекатера и 5 мониторов (“Ударный”, “Железняков”, “Жемчужин”, “Мартынов” и “Ростовцев”), Историю создания советских речных мониторов открывает “Ударный”, спроектированный для Днепровской военной флотилии еще в конце 20-х годов. Спущенный на воду в 1931 году, он через три года вступил в строй и представлял собой мощный артиллерийский корабль, вооруженный двумя 130-мм и четырьмя 45-мм орудиями, а также четырьмя счетверенными пулеметами “максим”. За “Ударным” последовал “Активный”, тоже предназначавшийся для Днепровской флотилии, но в 1933 году переведенный на Амур. При меньшем водоизмещении (214 т по сравнению с 385 т), мощности дизелей (1300 л.с. по сравнению с 1600 л.с.) и скорости (8,9 узла по сравнению с 11,6 узла) он уступал “Ударному” и в вооружении — вместо двух 130-мм орудий нес два 102-мм. Но зато броневая защита на нем была гораздо основательнее: если на “Ударном” 8-мм противопульную броню имели только орудия и боевая рубка, то на “Активном” был установлен 20-мм броневой пояс и 16-мм броневая палуба. Испытания показали, однако, что на ходу монитор плохо слушался руля, сильно зарывался носом, а неудачная конструкция боевой рубки, вращавшейся вместе с башней, затрудняла управление кораблем. Взяв за основу “Активный”, главный конструктор А. Байбаков спроектировал более совершенный корабль. Для уменьшения дифферента на нос девятиугольную орудийную башню кругового обстрела сдвинули к корме. Над ней возвышалась боевая рубка, закрепленная на неподвижной 750-мм трубе, вокруг которой вращалась башня с двумя 102-мм орудиями. Благодаря увеличению угла возвышения до 60° эти орудия могли вести огонь по самолетам. Три 45-мм орудия размещались в двухорудийной носовой и одноорудийной кормовой башнях. Зенитное вооружение состояло из трех счетверенных “максимов”. При водоизмещении 280 т осадка монитора не превышала 0,9 м. Улучшили и бронирование: борт защитили 16—20-мм броней. Головной корабль новой серии “Железняков” (54) заложили на киевском заводе “Ленинская кузница” осенью 1934 года, через двенадцать месяцев он был спущен на воду, а 6 ноября 1936 года вступил в строй. За ним в состав Днепровской флотилии вошли однотипные “Жемчужин”, “Левачев”, “Мартынов”, “Флягин” и “Ростовцев”. В годы второй пятилетки советские кораблестроители приступили и проектированию кораблей дли нижнего течения Амура и Татарского пролива. За основу этих разработок был взят проект 1915 года — тяжелый четырехвинтовой монитор водоизмещением 1400 т, вооруженный шестью 120-мм орудиями. Три новых монитора, заложенных 18 апреля 1936 года, сначала получили названия в честь героев гражданской войны — “Сибирцев”, “Серышев” и “Лазо”, а впоследствии были переименованы в “Хасан”, “Перекоп” и “Сиваш”. Это были самые сильные в мире речные корабли: водоизмещение каждого составляло 2400 т, суммарная мощность дизелей равнялась 3600 л. с., они могли развивать скорость 15,1 узла. В вооружение тяжелых амурских мониторов входили шесть 130-мм, четыре 76-мм и шесть 45-мм орудий. Толщина броневого пояса — 75 мм, палубы — 40 мм. Сравнительно высокий полубак позволял кораблям выдерживать волнение до 7 баллов, что было немаловажно при плаваниях в неспокойном Татарском проливе. Война затормозила достроечные работы, и эти мониторы практически вступили в строй после окончания боевых действий. В июне 1940 года в Измаиле стали создавать Дунайскую флотилию. В ее задачи входило поддерживать приречные фланги сухопутных войск и десантов, высаживать тактические десанты, обеспечивать противоминную оборону Дуная, переправу и перевозки войск, а также вести борьбу с речными силами противника. С Днепра на Дунай было решено перевести пять мониторов — “Ударный”, “Железняков”, “Жемчужин”, “Мартынов” и “Ростовцев”. Эти корабли в числе первых вступили в бой с противником и почти месяц действовали совместно с сухопутными частями, не допуская форсирования реки. Но к середине июля 1941 года стало ясно: надо уходить... 19 июля Дунайская флотилия сквозь огонь румынских береговых батарей прорвалась в Черное море и под прикрытием кораблей флота в полном составе прибыла в Одессу. После этого речные корабли, совершившие необычный для них переход морем, сосредоточились в Николаеве и Херсоне. Их быстро отремонтировали и перебросили на Южный Буг и Днепр. Именно здесь, на Нижнем Днепре, дунайские мониторы “Жемчужин”, “Мартынов” и “Ростовцев” в составе Днепровского отряда Пинской флотилии действовали совместно с однотипными “Флягиным” и “Левачевым” на прикрытии переправ советских войск южнее Киева. Сражались до последнего снаряда. Попав в окружение, были взорваны своими экипажами. 19 сентября у Тендры под Одессой погиб от налета вражеских бомбардировщиков монитор “Ударный”... Из всех мониторов советской постройки, принявших на себя первый удар вражеских полчищ, самая удивительная и счастливая судьба выпала на долю “Железнякова”, снискавшего себе славу “неуловимого монитора”. После ухода из Измаила “Железняков” участвовал в обороне Николаева и Херсона, совершил переход в Севастополь. После расформирование Дунайской флотилии 20 ноября 1941 года сражался в составе Азовской флотилии вплоть до сентября 1942 года и, прорвавшись через блокированный немцами Керченский пролив, вышел в штормовое Черное море и самостоятельно пришел в Поти. “Как сейчас вижу Потийскую гавань, — вспоминал командующий Черноморским флотом адмирал Ф. Октябрьский, —и в дальнем углу ее — ставший живой легендой Черноморского флота корабль-герой...” И действительно, сорок тысяч километров прошел “Железняков” за годы войны. Его героическим экипаж уничтожил 13 вражеских артиллерийских и минометных батарей; отбил 127 воздушных атак, во время которых на него было сброшено 827 бомб; уничтожил четыре батальона вражеской пехоты, два склада боеприпасов; выдержал многократные обстрелы береговой артиллерии. Боевая работа “неуловимого монитора” была высоко оценена адмиралом флота И. Исаковым в его известном труде “Военно-Морской Флот СССР в Отечественной войне”. 23 августа 1944 года бухарестское радио объявило о свержении и аресте реакционного фашистского правительства Антонеску. И уже 26 августа в Измаил к командующему воссозданной Дунайской флотилией контр-адмиралу С.Г. Горшкову прибыл командующий Румынской речной дивизией с сообщением о готовности к совместным действиям. В ответ на это было предложено перевести все румынские корабли на измаильский рейд. Первым под конвоем бронекатеров привели румынский монитор “Ион Братиану”, а 29 августа из Галаца прибыли мониторы “Александру Лаховари”, “Ардеал” и “Бессарабия”, а монитор “Буковина” (55) в это время сидел на мели близ Силистрии... Все корабли были включены в состав Дунайской флотилии под новыми названиями — “Азов”, “Керчь”, “Бердянск”, “Измаил” и “Мариуполь”. Истерия их весьма любопытна. Два первых были построены в 1907 году в Триесте по румынскому заказу, а три последних — в Австро-Венгрии еще накануне первой мировой войны. “Ардеал” под названием “Темеш” ввели в строй в 1904 году. Это был речной монитор водоизмещением 440 т, с двумя паровыми машинами тройного расширения по 700 л.с., сообщавшими кораблю скорость до 13 узлов. Бронирование: пояс 40, палуба 25 и рубка 75 мм. В вооружение входили два 120-мм и одно 66-мм орудия, а также одна 120-мм гаубица и три пулемета, В ноябре 1918 года монитор был интернирован и по мирному договору передан Румынии, где и получил новое название “Ардеал”. Монитор “Бессарабия”, носивший “австро-венгерском флоте название “Ин”, ввели в строй уже в ходе первой мировой войны. Он представлял собой дальнейшее развитие кораблей типа “Темеш”. Водоизмещение составляло 540 т, суммарная мощность двух паровых машин — 1500—1700 л. с., скорость хода — около 13 узлов. Увеличенное по сравнению с “Темешем” водоизмещение позволило разместить на корабле еще две 120-км гаубицы и три пулемета. В строй румынского флота зачислен с 1920 года. Имел австро-венгерское происхождение и монитор “Буковина” (“Сава”), лучший из мониторов, сделанных в этой империи, В Румынии корабль также оказался в 1920 году. В дальнейшем, включенные в состав советского флота, бывшие румынские мониторы, в частности, те, что получили названия “Азов” и “Керчь”, на заключительном этапе войны поддерживали огнем своих орудий высадку десанта 5-й бригады югославских войск в районе города Опатовец. Что касается мониторов советской постройки, то с ними связано немало важных событий в истории отечественного флота. Так, в мае 1940 года на днепровском мониторе “Левачев” началась отработка системы размагничивания, которая должна была надежно защищать корабли от опасности подрыва на магнитных минах. Необычная конфигурация монитора и несимметричное расположение крупных магнитных масс потребовали создания сложного размагничивающего устройства для компенсации его магнитного поля. Установку смонтировали к началу декабря 1940 года, а 10 декабря корабль сделал несколько галсов над двумя неконтактными индукционными минами. Испытания показали, что размагничивающее устройство работает успешно. 1 апреля 1941 года система размагничивания на “Левачеве” была сдана комиссии, которая утвердила его в качестве типового образца для мониторов. “Ростовцев”, затопленный своей командой в 1941 году, в конце войны был поднят, отремонтирован и до исключения из списков флота использовался как учебный корабль. Легендарный “Железняков” в 1944 году вместе с Дунайской флотилией вернулся в Измаил, участвовал в завершающих боях и дошел до Будапешта. А в 1967 году, исключенный из списков флота, он был приведен из Измаильского порта в Киев, на Рыбачий остров, и здесь рабочие киевского завода “Ленинская кузница”, со стапелей которого он сошел в далеком 1935 году, в свободное от работы время приступили к восстановлению знаменитого монитора. Поставленный на постамент корабль возвышается ныне над водами Днепра как символ мужества и героизма советских моряков, как глав-д ный экспонат заводского музея. Г. СМИРНОВ. В. СМИРНОВ, инженеры

|

| |

|

|