[на главную страницу][в раздел "библиотека"]

История проектированияСреди всех американских линкоров «Норт Кэролайн» и «Вашингтон» занимают бесспорное первое место по длительности проектирования и количеству рассмотренных вариантов. Американским конструкторам приходилось считаться с множеством факторов. С одной стороны, хотелось учесть опыт мировой войны и новейшие технические достижения, а с другой - необходимо было придерживаться договорных ограничений: линкор не мог иметь стандартное водоизмещение свыше 35.000 Т и калибр орудий более 406 мм. Отсутствовал опыт проектирования быстроходных и одновременно хорошо защищенных кораблей, какие удалось создать, например, англичанам (тип «Куин Элизабет») или немцам (тип «Дерфлингер»). Существовали и такие, "чисто американские" проблемы, как ширина Панамского канала и наличие в строю флота линкоров со скоростью не более 21 узла, тактически взаимодействовать с которыми скоростным кораблям было непросто. Не следовало забывать и о многочисленных политических и экономических нюансах. Да и торопиться особо было некуда: новые линкоры разрешалось вводить в строй только для замены отслуживших не менее 20 лет. Лондонский же договор 1930 года просто продлил срок "линкорных каникул" до 31 декабря 1936 года. Так что первыми послевоенными могли стать только, выражаясь американской терминологией, "линкоры 1937 года". Впервые вопрос о проектировании новых линкоров секретарь флота поднял в июле 1928 года. На рассмотрение был представлен эскизный проект 35000-тонного корабля со скоростью 22-23 узла, с шириной 30,5 м, девятью 406-мм орудиями, 343-мм главным поясом, 114-мм бронепалубой и "слоистой" системой ПТЗ с пятью переборками, введенной на "Большой Пятерке". Во многом это был повтор печальной памяти линкоров типа «Саут Дакота» - последних спроектированных в США ("линкоры 1918 года"), но не достроенных по условиям Вашингтонского договора. Только ограничения по водоизмещению заставили убрать одну башню главного калибра. Ничего удивительного в таком сходстве не было, поскольку на верфях и заводах имелись уже изготовленные трехорудийные башни и минимум два комплекта броневых плит палуб и пояса. В ходе предварительных проектных исследований типа новых линкоров отсутствие опыта заставило во многих случаях копировать британские «Нельсон» и «Родней» - единственные линкоры, построенные в соответствии с условиями Вашингтонского договора. И добрая половина всех рассмотренных эскизных проектов имела все три башни ГК в носу и противоминную артиллерию в двухорудийных башнях. «Нельсоны» же были приняты за стандарт при рассмотрении возможных противников.

Практически до конца 1934 года основные работы велись по кораблям со скоростью 21-23 узла, поскольку на флоте превалировала точка зрения, что новые линкоры должны быть "обычного" типа с мощной броневой защитой и умеренной скоростью. Допускалась постройка небольшого числа быстроходных единиц для противодействия имеющимся («Худ», тип «Рипалс», тип «Конго») или строившимся («Дойчланд», «Дюнкерк») за границей. Для изучения проблем, связанных с быстроходным линкором в июне 1933 года был представлен проект линейного крейсера со стандартным водоизмещением 30.000 Т (нормальное 32.500 Т) и турбозубчатыми агрегатами (при 6 или 9 котлах) общей мощностью 130.000 л.с., что должно было обеспечить 30,5-узловую скорость. Ширина пояса была около 3,66 м, причем в районе погребов ГК он имел внутреннее расположение.

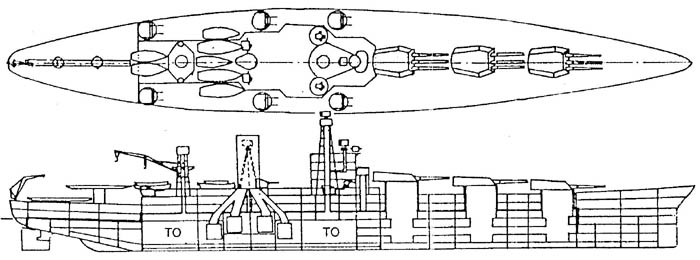

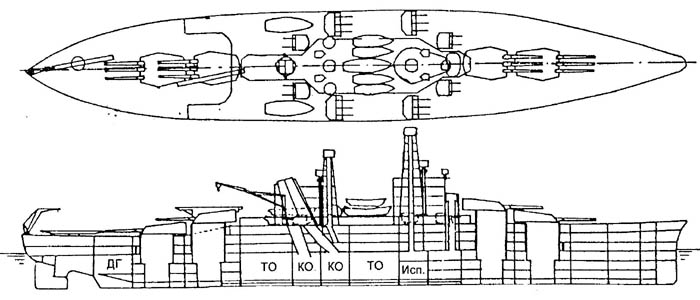

В июле были представлены проекты быстроходных линкоров со стандартным водоизмещением 31.000 и 35.000 Т, скоростью 30 и 31,5 узла, 9 и 12 орудиями 356-мм калибра в трехорудийных башнях, которые сравнивались с проектами 21-узловых кораблей. Первый (нормальное водоизмещение 33.900 Т) имел также 12 универсальных 127-мм/38 орудий в спаренных установках и 4х4 28-мм зенитных автомата. Его бронирование состояло из 330-мм пояса, накрытого 114-мм палубой (127 мм над погребами), под которой имелась 25,4-мм противоосколочная. Башни имели 406-мм лобовые плиты, 229-мм боковые, 203-мм задние и 178-мм крыши. Мощность механизмов равнялась 147.000 л.с., дальность 15.000 миль на 15 узлах. Очередная серия, где также присутствовали 2 проекта быстроходных линкоров, рассматривалась в сентябре. Линкор, вооруженный восемью 406-мм/45 орудиями назывался "типа «Худ»", поскольку расположением артиллерии походил на последний британский линейный крейсер и создавался как раз в противовес ему. Но на расположении артиллерии ГК сходство с "англичанином" заканчивалось. Американский проект с нормальным водоизмещением 38.250 Т нес кроме ГК 14 универсальных 127-мм/38 орудий в высоко расположенных спаренных установках и 4х4 28-мм автомата, стандартную для США схему бронирования (см. рис.) с 324-мм поясом и 120-мм главной бронепалубой. Стены башен ГК имели толщину от 381 до 102 мм, крыши были 162-миллиметровыми. Мощность 160.000 л.с. обеспечивала скорость 30,5 узла, дальность плавания на 15 узлах составляла 15.000 миль.

Главная особенность новых проектов, по сравнению с предыдущими американскими линкорами, заключалась в том, что при значительном росте скорости (а значит и веса механизмов, поскольку переход от 20 до 25 узлов требовал увеличение мощности вдвое) необходимо было значительно усилить защиту для противостояния новым угрозам: атакам с воздуха и попаданий "нырнувших" на недолете снарядов под броневой пояс. Последнее обстоятельство, равно как и опасность попадания снарядов в палубу, стало необходимо учитывать из-за возрастания дистанций боя, когда снаряды снижались на цель под крутым углом. Американский подход к защите плавучести и остойчивости предусматривал наличие на определенной части длины корпуса броневого пояса. То есть, при попытке удлинить корпус для получения высокой скорости резко возрастал вес броневой защиты. Выход заключался в комбинации новых схем расположения брони и новых механизмов с высокими параметрами пара, суливших большую экономию веса. Но все это предстояло еще разработать и испытать.

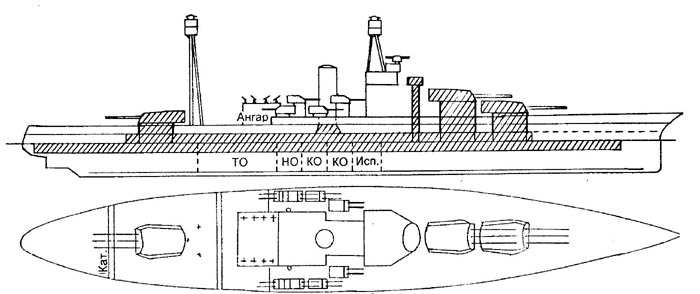

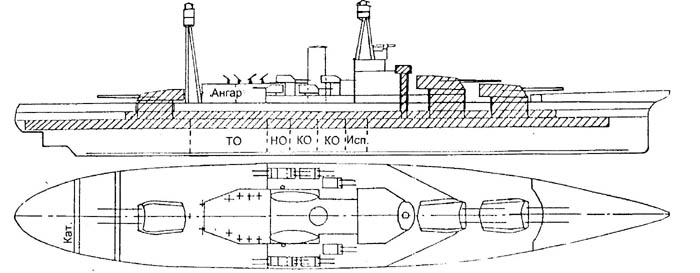

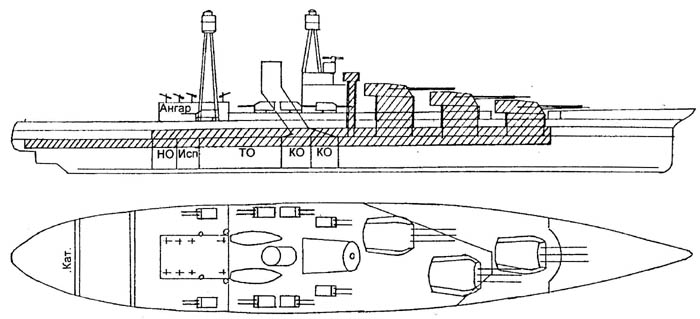

После того, как в марте 1934 года Япония, главный потенциальный противник на Тихом океане, объявила о своем намерении далее не соблюдать условия договоров по ограничению морских вооружений, Бюро Конструирования и Ремонта (БКР) было поручено разработать серию эскизных проектов так называемых "максимальных" линкоров с 406-508-мм орудиями (сначала фигурировал даже 610-мм калибр) и с размерениями, еще позволявшими использовать Панамский канал. Один имел 66.000 Т и скорость 25,3 узла (турбоэлектрическая установка), другой - 72.500 Т и 30 узлов, остальные были 23-узловые. Особенностью турбоэлектрического проекта было расположение всех четырех турбинных отделений перед котельными (12 котлов) и почти посередине корабля. Отделения же гребных электромоторов теснились по соседству с кормовой группой башен ГК. Существовал еще проект в 53.000 Т со скоростью 33 узла и мощностью 190000 л.с., вооруженный 9 406-мм орудиями, но с очень слабой защитой (пояс 229 и палуба 102 мм). На этих проектах из-за экономии веса американские конструкторы практически отказались от защиты дымоходов, чему ранее на линкорах уделялось много внимания. Теперь они бронировались всего лишь 51-76-мм плитами на высоту одного межпалубного пространства над главной бронепалубой.

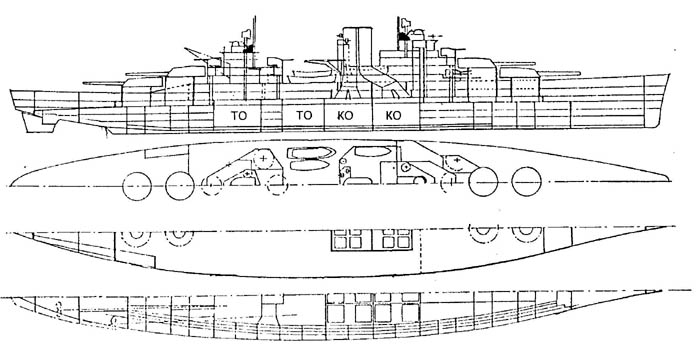

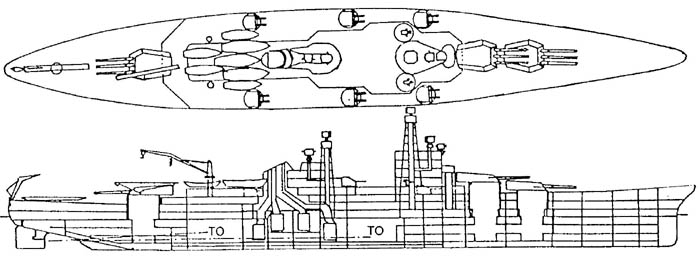

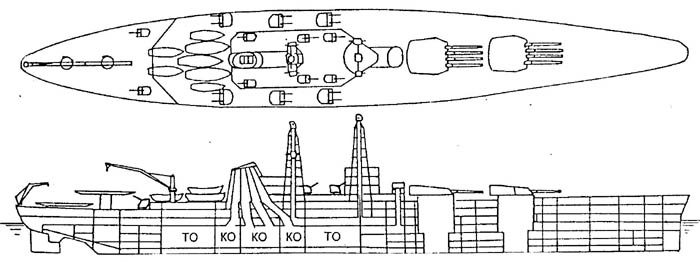

В мае 1935 года Генеральный Совет, ответственный на флоте США за кораблестроительную политику, запросил начать проектные исследования для "линкоров 1937 года", а 11 июля заказал разработку трех альтернативных проектов быстроходного линкора (А, В и С), способного быть флагманом дивизии. В задание попали многие аспекты из проектов 1934 года: вспомогательная батарея из 127-мм универсальных орудий (в одиночных или спаренных установках), 30-узловая скорость, 15000-мильная дальность плавания на 15 узлах. Все должны были иметь "полную" ПТЗ, наилучшую из возможных защиту от газов. Тип энергетической установки не фиксировался: она могла быть турбоэлектрической или турбозубчатой. Но вскоре стало очевидным, что первая не подходит по весовым соображениям. В отличие от предыдущих проектов, от которых требовалось выполнение контрактной скорости при наличии на борту запаса топлива, достаточного для контрактной дальности, в данном случае требовалось развить максимальную скорость с половиной от максимального запаса топлива на борту. К 1935 году американцы уже вполне осознали угрозу от "нырнувших" снарядов. По результатам экспериментов с кессонами конструкторы предложили добавить под главным поясом еще вспомогательный из тонких плит стали STS высотой около 2,14 м и со средней толщиной 89 мм. Но даже такой пояс (вес 420 Т) не удавалось втиснуть в пределы 35.000 Т водоизмещения. В конце концов остановились на частичной защите нижним внутренним поясом только погребов, хотя эти дополнительные участки брони плохо сочетались со слоистой ПТЗ, эффективность которой зависела от эластичности системы продольных переборок. ПТЗ всех линкоров США "договорного периода" проектировалась на противостояние взрыву 317 кг (700 фунтов) тринитротолуола (ТНТ) - именно такой заряд по данным разведки могли иметь торпеды и мины вероятных противников. Защита обеспечивалась чередованием пустых и заполненных жидкостью отсеков: внешний пустой против снарядов, следующий с топливом (или водой) должен был поглощать энергию взрыва и улавливать осколки корпуса, следующий снова пустой и т.д. Все переборки ПТЗ верхними кромками крепились к противоосколочной палубе, проходившей сразу под ватерлинией. Схема А была достаточно консервативной: все три башни с девятью 356-мм/50 орудиями располагались в носу, защита от огня таких орудий в пределах дистанций от 20 до 25 км (пояс 293, палуба 114 мм). Для защиты от снарядов американского 406-мм/45 орудия на тех же дистанциях требовались 381-мм пояс и 132-мм палуба. Башни располагались с небольшим возвышением одна над другой, так что все 9 орудий могли вести носовой огонь на углах возвышение не менее 4,5°, что соответствовало дистанции около 9 км. Это было важно для быстроходного линкора, спроектированного для действий на преследовании. К тому же из зоны действия дульных газов при стрельбе орудий ГК убирались самолеты и катапульты Схемы В и С показывали 30,5-узловые корабли с защитой от 356-мм снарядов в пределах дистанций от 17400 до 27400 м (пояс 336, палуба 133 мм), вооруженные соответственно 12-ю 356-мм или 8-ю 406-мм орудиями в четырех башнях традиционного расположения. Защита от 406-мм снарядов на тех же дистанциях обеспечивалась бы 420-мм поясом и 157-мм палубой. (При рассмотрении броневой защиты американцы всегда использовали данные по бронепробиваемости своих орудий, а не иностранных).

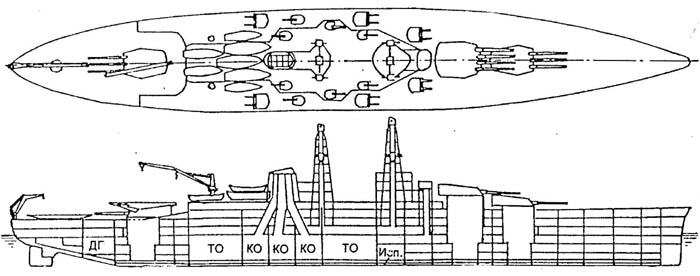

Все три проекта имели варианты с другим (эшелонным) расположением механизмов, чтобы свести до минимума риск потери хода от единственного удачного подводного попадания. При этом изменялось и число труб. Для экономии веса конструкторы решили пожертвовать одной противоторпедной переборкой (осталось 4), поскольку быстроходный корабль имел больше шансов уклониться от торпед. Стандартное водоизмещение проекта А вполне укладывалось в договорные лимиты, но в проектах В и С из-за наличия дополнительной башни и более толстого бронирования оно оказалось больше. Кроме того, Бюро по морской артиллерии разработало новый сверхтяжелый 356-мм снаряд (680 кг против прежних 634), и защиту пришлось пересчитывать под него. Теперь пояс на проекте А должен был иметь толщину 343 мм, а на проектах В и С - 381 мм. В целом, ни один из проектов не нашел поддержки на флоте. Генеральный Совет обратился в военно-морской колледж с просьбой ответить, какой линкор следует построить: обычный 23-узловый с 8-ю или 9-ю 406-мм орудиями и 381-406-мм поясом или же быстроходный по одному из вариантов А, В или С. Главнокомандующий флотом США 23 августа ответил, что следует строить обычный линкор с увеличенной до 18.000 миль дальностью. В 1934 году англичане, уже на собственном опыте убедившиеся, что создать сбалансированный корабль с 406-мм орудиями можно только при водоизмещении не ниже 40.000 Т, предложили понизить лимиты для новых линкоров до 25.000 Т и 305-мм орудий. Американцы стали возражать против уменьшения тоннажа, поскольку иначе нельзя было обеспечить надлежащую защиту от бомб и торпед, размеры которых никак не лимитировались. Тогда англичане предложили калибр в 356 мм, на что американцы были готовы согласиться, но при таком же согласии остальных стран, подписавших Вашингтонский договор. Чтобы продемонстрировать бесплодность попыток ограничить размеры линкоров, начальник военно-морских операций 21 августа попросил БКР подготовить серию проектов "корабля для оборонительных целей с минимально возможным водоизмещением". Всего было рассмотрено 5 "оборонительных" проектов, которые характеризовались специалистами следующим образом:

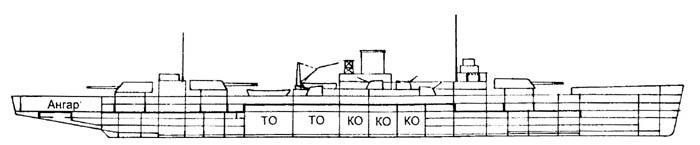

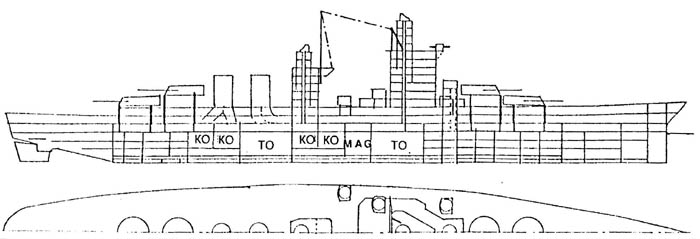

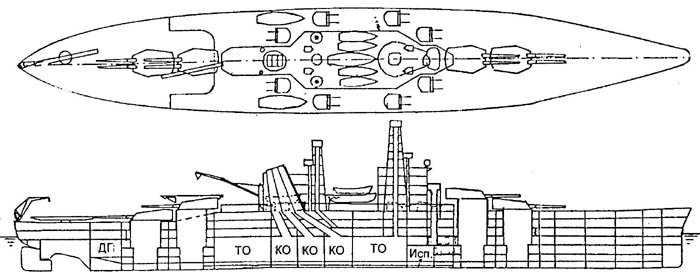

После этого БКР вернулось к 35000-тонным проектам. В сентябре 1935 года были рассмотрены пять проектов: D, Е, F, G и Н, из которых последние два представляли традиционные 23-узловые линкоры с 9-ю 356-мм орудиями и броневой защитой от новых 356-мм снарядов на дистанциях 20000-25000 м (G) или 17400-27400 м (Н), а также с пятью ПТП. Это были прямые последователи проектов 1933-34 годов, хорошо укладывавшиеся в договорные лимиты. По сравнению с проектом А они были на 30 с лишним метров короче, несли одну катапульту и один пост управления стрельбой. Комиссия по предварительным проектам отметила особенно хорошую сбалансированность проекта Н, но так он не отвечал требованиям Генерального Совета по скорости, его дальше не рассматривали. Первой решительной мерой со стороны БКР по снижению веса стало уменьшение высоты пояса с 5,33 до 4,72 м. Высокий пояс был нужен для компенсации изменения осадки по мере расходования топлива. Но так как эффективность ПТЗ всецело зависела от степени заполнения ее отсеков жидкостью, специалисты посчитали, что командиры кораблей будут заменять израсходованное топливо забортной водой, и осадка изменяться не будет. Экономия на броне соблазнила конструкторов возможностью установить на проектах D и Е 406-мм орудия, а также обеспечить им защиту от таких снарядов на дистанциях от 17400 (432-мм пояс) до 27400 м (158-мм палуба). Удлинение корпуса до 229 м позволяло обойтись механизмами меньшей мощности. Тем не менее, стандартное водоизмещение в обоих случаях оказалось гораздо больше разрешенного договорами. Наиболее необычным оказался проект F, который был развитием одного из проектов 1933 года - гибрида авианосца и линкора. В носовой части корпуса имелось три катапульты с ангаром под ними, где со сложенными крыльями помещались 10 бомбардировщиков, а в корме стояли две 4-орудийные 356-мм башни. По причине экономии на весе барбетов башни стояли почти на одной горизонтали и не могли вести огонь одна поверх другой. Комиссия по предварительным проектам посчитала бомбардировщики более чем достаточной компенсацией отсутствия в носу орудий ГК и заключила, что выгоды проекта заставляют провести по нему дальнейшие проработки.

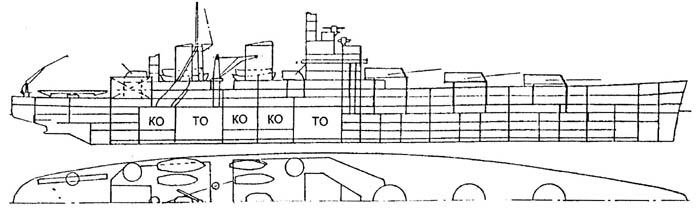

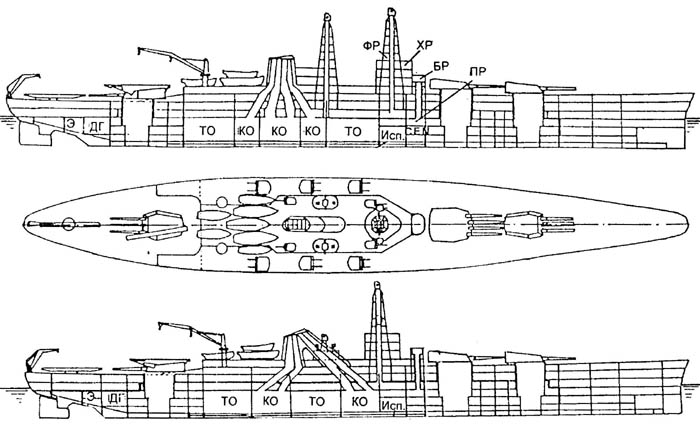

Накопленный опыт уже позволил специалистам уверенно заявить, что при соблюдении договорных лимитов имеется только две альтернативы: относительно легко вооруженный и легко защищенный 30-узловый корабль или не такой быстроходный, но более сбалансированный по вооружению и защите. Причем для того, чтобы дать ему защиту от 406-мм снарядов, потребуются поистине героические усилия. Для дальнейших исследований выбрали проекты А и В, причем первому броню усиливали, а второму - ослабляли. В результате к 8 октября родилась очередная серия 30-узловых проектов, обозначенных J, Л, К, L и М. Первые два представляли собой последнюю попытку применить четыре башни. При соблюдении договоров на Л получалось, что пояс, даже высотой всего 4,05 м, будет иметь толщину 203 мм, совершенно неуместную на линкоре. Стало ясно, что дальнейшие усилия следует сосредоточить на 3-башенных проектах. Чтобы сохранить возможность установки 12 356-мм стволов, Бюро по морской артиллерии начало работы над 4-орудийной башней. Проект К представлял собой лучше бронированный А1. Пояс толщиной 381 м и высотой 4,27 м при 133-мм палубе можно было установить за счет отказа от кормовой надстройки с постами управления и второго внутреннего дна. Проект признали привлекательным, но слишком тесным, не оставлявшим места для возможных модификаций. Проект L имел 12 356-мм орудий в трех башнях в носу, 318-мм пояс высотой 4,05 м, такие же барбеты и рубку, 114-мм палубу (при 25-мм противоосколочной), М повторял его, но имел одну 4-орудийную башню в корме. Оба проекта слегка превышали лимит по водоизмещению и комиссия опасалась, что при детальной проработке это превышение намного увеличится. Таким образом, лучшим компромиссом оставался проект К. В конце октября Генеральный Совет решил продолжить работы над проектом К, исходя из предполагаемого характера боевых действий на Тихом океане. Адмирал Уильям Стендли, командующий военно-морскими операциями, хотел бы видеть в составе флота четыре быстроходных линкора, чтобы образовать два оперативных соединения вместе с тяжелыми авианосцами «Лексингтон» и «Саратога». Он вовсе не считал, чтобы линкоры имели такую же 33-узловую скорость, как эти авианосцы, но требовал от них не менее 27 узлов, чтобы можно было гарантировано принудить к бою самые быстроходных японские корабли типа «Конго».(Американцы еще не знали о модернизации "конго", которая повышала им скорость с 26 до 30,5 узлов, а также о намерении японцев ввести в строй четвертый корабль этого типа - «Хией», разоруженный по условиям Вашингтонского договора). К тому же Стендли понимал, что тихоходные американские линкоры не смогут навязать бой авианосным и крейсерским соединениям противника, которые в будущей войне будут обладать полной свободой действий. Об исходящей от кораблей типа «Конго» опасности говорил и адмирал Уильям Пай, президент военно-морского колледжа. Проводимые в колледже игры постоянно показывали, что японцы вовсе не будут ввязываться в генеральное сражение до того, как ослабят линейный флот США, зато их быстроходные линкоры типа «Конго», которым США моли противопоставить только авиацию и торпедные корабли, будут играть слишком большую роль. Их даже прозвали "занозой в теле американского флота". Опрос старших офицеров флота показал, что с перевесом 9 против 7 они хотят "линейный крейсер". Причем ни один из них не хотел, чтобы все будущие линкоры США были быстроходными. Одни говорили, что их нужно иметь 3-4 единицы, другие, что их нужно столько, сколько есть в других флотах, а один заявил, что нужно иметь по два на каждый японский. Было высказано и самое прогрессивное мнение: с японскими линкорами лучше всего справится авиация. Перед началом следующего цикла работ по схеме "К" следовало уточнить проектные требования. Бюро по морской артиллерии (БМА), естественно, хотело вооружить новые линкоры 406-мм пушкой, которая пробивала броню самого мощного японского линкора «Нагато» на всех дистанциях. Располагать стволы в башне следовало подальше друг от друга, чтобы устранить взаимное влияние снарядов при одновременном залпе и упростить операции заряжания. Однако БКР указывало, что это приведет к росту диаметра барбета и утяжелит установку. Например, на «Теннеси» расстояние между стволами составляло 1,8 м и вес брони барбета был равен 400 Т, тогда как на некоторых проектах 1934 года было 3 м и 500 Т. Наилучшим компромиссом считалось расстояние от 2,16 до 2,42 м при 900 тоннах неподвижной и вращавшейся брони на башню. Для управления стрельбой требовалось наличие двух постов на вершинах башеннообразных надстроек, отстоящих друг от друга не менее, чем на 23 м. Наконец, БМА считало, что 12 универсальных орудий значительно уступают по эффективности 12 противоминным и 8 зенитным пушкам того же 127-мм калибра (именно такая комбинация стояла почти на всех американских линкорах) и требовало усилить вспомогательную батарею. Генеральный Совет пытался добиться от конструкторов обеспечения зоны неуязвимости против 356-мм/50 орудия (680-кг снаряд) в пределах 19000 и 27400 м (пояс 356 мм и палуба 133 мм). Зона для 406-мм 45- и 50-калиберного орудий при этом составляла от 21800 до 25000 м и от 25100 до 25600 м (т.е. для последнего практически отсутствовала). Наиболее ответственные посты в надстройках должны были иметь противоосколочную защиту. При этом расположение башен не фиксировалось: можно было все три разместить в носу, или две в носу и одну в корме. Башни могли быть 3- или 4-орудийными, но обязательно разнесенными друг от друга для предотвращения выхода из строя от одного попадания. Вспомогательная артиллерия должна была состоять из 127- мм/38 универсальных орудий в закрытых одиночных и спаренных установках, легкое зенитное вооружение - из 28-мм автоматов и 12,7-мм пулеметов. Скорость сохранялась в 30 узлов, но установка могла быть турбоэлектрической или турбозубчатой. Дальность должна быть не менее 15000 миль на 15 узлах из-за нехватки баз в западной части Тихон океана. Обитаемость должна быть выше, чем на других флотах. Требования закона Лафолетта об обитаемости торговых судов США (1926 год) было решено распространить на боевые корабли. Жилые помещения должны быть достаточного размера, хорошо вентилироваться и иметь системы кондиционирования. Всего за год с небольшим было рассмотрено 38 проектов, получивших обозначения римскими цифрами. Первую серию с I по V представили Совету уже 15 ноября 1935 года. Схемы I и II представляли варианты проекта К. Первая показала, что предварительные расчеты оказались слишком оптимистичными. Толщину пояса пришлось уменьшить с 381 до 311 мм, что отодвигало ближнюю границу зоны неуязвимости с 17400 до 20700 м. Большие трудности возникли при размещение механизмов мощностью 16.5000 л.с. в пределах ПТЗ в кормовой части. Ничего не получалось с переносом одной башни в корму на схеме II. Водоизмещение выходило за 35.000 Т, поэтому пришлось уменьшать толщину пояса с 356 до 324 мм и палубы с 133 до 127 мм на варианте II-A. Теперь возникли проблемы с размещением кормовой башни, имевшей слишком большие размер по вертикали и диаметр барбета. Из-за удлинения корпуса пришлось пересмотреть стандарты по длине пояса, гарантирующей сохранение плавучести и остойчивости. На этой схеме длина пояса составляла всего 63,6% против 68,6% у последнего вошедшим в строй линкора «Вест Виржиния» (у «Нельсона» вообще было 58,4%, что показывает разные подходы при проектировании). Дело в том, что у длинного корабля с заостренными обводами в оконечностях в средних 64% длины корпуса сосредоточена большая часть запаса плавучести, чем у тихоходного корабля. Что касается энергетической установки (ЭУ), то на этих проектах в стремлении сократить длину паропроводов БКР решило сосредоточить все котлы в четырех соседних отсеках, расположенных между турбинными отделениями. В концевых отсеках стояло по два котла, в средних - по три (все поперек корпуса), причем средние котлы пришлось приподнять, чтобы пропустить под ними внутренние гребные валы от носовых турбин. Из-за этого 6 котлов не имели над собой противоосколочной палубы.

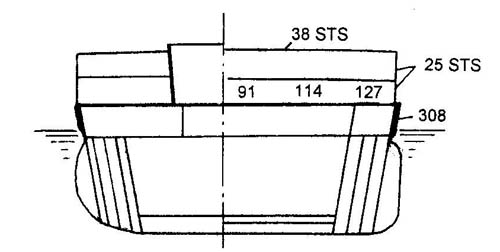

Обе схемы показали, что главной проблемой при соблюдении договорных лимитов является бронирование. На дистанции примерно 18300 м дополнительные 100 Т вертикальной брони позволяли расширить зону неуязвимости на 460 м, а на дистанции примерно 27400 м тот же вес, добавленный к палубной броне, позволял расширить зону неуязвимости всего на 275 м. Причина заключалась в чистой геометрии: площадь палубы больше площади пояса На схеме III попытались преодолеть проблему за счет изменения схемы бронирования: пояс получил наклон наружу, а выше главной броневой появилась еще одна 25-мм палуба. Уменьшение расстояния между палубами на 76 мм позволило сэкономить 66 Т веса. Всего лишь 10-градусный наклон экономил 35 мм толщины пояса, требуемой для внутренней границы зоны неуязвимости 17400 м. Несмотря на то, что высоту плит пояса для компенсации уменьшения вертикальной проекции следовало увеличить, экономия веса достигала 260 Т. Но этого оказалось мало и толщину пояса пришлось уменьшить до 320 мм. Наклонной выполнили и броню барбетов: 5-градусный наклон экономил еще 240 Т. Но наклонный пояс сам породил несколько проблем. Максимальная ширина корпуса над ватерлинией была ограничена габаритом Панамского канала, поэтому наклон пояса нижней кромкой внутрь уменьшал ширину по ватерлинии и, следовательно, остойчивость корабля, а также забирал место у ПТЗ. Выход заключался в применении булей, которые на схеме III позволили расширить ПТЗ, по сравнению с предыдущими проектами, и сохранить пятую ПТП. Дополнительные 200 Т на були удалось выкроить за счет различных мер по экономии веса.

Верхняя бронепалуба предназначалась, главным образом, против фугасных бомб, которые можно было остановить плитами STS толщиной 38-51 мм. Эта же палуба могла взводить взрыватели бронебойных бомб, заставляя их взрываться над главной бронепалубой, а не пробивать ее. То же касалось и снарядов на дальних дистанциях. За это пришлось заплатить тем, что главная палуба имела толщину 127 мм только на расстоянии по 4,1 м от бортов, затем на 3,35 м ее толщина была 114 мм, а далее уменьшалась до 91,5 мм. Эта верхняя "противобомбовая" бронепалуба и наклонный пояс стали неотъемлемой частью всех последующих проектов американских линкоров. Благодаря отмене обязательного ранее требования иметь пол боевого отделения в кормовой части башни на достаточной высоте над палубой для аварийного выхода персонала удалось уменьшить высоту барбетов, что повлекло также уменьшение высоты расположения боевой рубки и длины бронированного колодца связи. Это экономило 150 Т. Уменьшили и высоту боевых отделений башен, а также командирских колпаков на крышах. На схеме IV длину корпуса увеличили до 221 м, что реально снижало водоизмещение на 47 Т за счет механизмов, хотя сам корпус, естественно, становился тяжелее: требуемая мощность снижалась на 10.000 л.с., длина ЭУ, которой надо было давать максимальную защиту, сокращалась на 2,5 м. Появилась возможность убрать по одному котлу из средних отделений, а оставшиеся не мешали проходу средних гребных валов, что позволило разместить их под противоосколочной палубой. Обитаемость улучшалась, но ухудшались маневренность и ПТЗ, поскольку обводы в оконечностях получались острыми. Исходя из этого, американцы попытались установить минимально возможную длину корпуса, при которой обеспечивается заданная скорость и защита жизненно важных частей при минимальном водоизмещении. На первом этапе таковой оказалась длина 216,7 м. Поскольку БМА продолжало настаивать на более мощном главном калибре, на схеме V снова вернулись к восьми орудиям 406-ММ/45, которые весили примерно столько, сколько девять 356-мм/50. В этой схеме решили пожертвовать 3 узлами скорости в пользу защиты: корпус укоротили за счет отказа от одного котельного отделения, толщину пояса подняли до 394 мм, палубы - до 160 мм. Это давало зону неуязвимости от 406-мм орудия между 18300 и 27400 м. В декабре был представлен вариант с двумя 3-орудийными башнями в носу и одной двухорудийной в корме, затем - вариант с двумя 4-орудийными башнями. Предусматривалась самая короткая цитадель - всего 61% от длины по ватерлинии (схема IV имела 61,2%).

* - Пояс имел наклон наружу в 10 градусов Генеральный Совет признал наилучшей схему IV и 3 января 1936 года выбрал ее для дальнейшей проработки. Несмотря на предельно ужатую компоновку, Совет все же потребовал от конструкторов внести довольно существенные изменения. Прежде всего это касалось повышения числа 127-мм универсальных орудий с 12 до 16. В марте уже требовалось 20 стволов, которые могли размещаться в одиночных и спаренных установках (последних могло быть 4, 6 или 8). В качестве легкого зенитного вооружения корабль должен был нести два счетверенных 28-мм автомата и не менее 8 12.7-мм пулеметов. Зона неуязвимости от новых 356-мм снарядов простиралась от 17400 до 27400 м; скорость 30 узлов; дальность 15.000 миль на 15 узлах Видимо Совет плохо усвоил предыдущие уроки, поскольку затребовал снова вернуться к вариантам с четырьмя башнями (VIA и V1B), а также подготовить очередной проект "обычного" линкора с 12-ю 356-мм орудиями и 22-узловой скоростью (схема VII) и промежуточный с 10-ю орудиями ГК (схема VIII) Однако, основные усилия сосредоточились на вариантах схемы IV (IVA-IVC), которые комиссия по предварительным проектам представила в апреле. Из-за чрезмерно плотной компоновки дополнительные 127-мм установки удавалось разместить только за счет отказа от 28-мм автоматов. Гораздо хуже была новость, что 356-мм снаряд с уменьшенной начальной скоросгью пробивает палубу лучше, чем выпущенный из нового 356-мм/50 орудия, поскольку опускается на цель под углом, близким к вертикали. Поэтому, хотя толщина палуб была увеличена (66-102 мм поверх 38-мм нижнего слоя), зону неуязвимости признали прежней (как на IV): от 19600 до 27400 м. На схеме IVB имелось 8 спаренных 127-мм установок (805 Т), на IVC - шесть и еще 8 одиночных (861 Т против 597 Т на схемах IV и IVA с 6-ю спарками). А если учитывать боезапас, который, естественно, пришлось снизить, то прирост веса оказывался еще больше: 304 Т на схеме IV (500 выстрелов на орудие) и 438 Т на схеме IVC (по 450). Интересной особенностью, появившейся на схемах VI и неоднократно повторявшейся в последующих проектах, стал плавный скос корпуса в месте перехода от полубака в шканцы, заменивший обычный вертикальный срез. За счет снижения высоты борта в корме на одну палубу достигалась существенная экономия на весе корпуса, а скос позволял снизить напряжения в наборе и обшивке. Этот скос конструкторы применяли почти во всех последующих предварительных проработках новых линкоров, но результирующий проект оказался гладкопалубным.

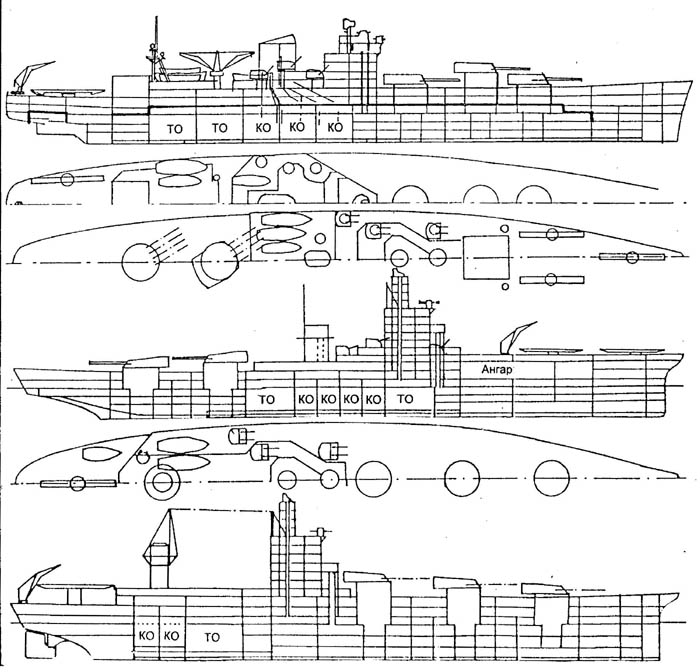

БКР жаловалось, что от него требуют в рамках 35.000 Т создать корабль, равный по силе британскому «Худу», имевшему на 6.000 Т большее стандартное водоизмещение, используя только улучшения в механизмах и применяя 3-орудийные башни вместо 2-орудийных. Хотя необходимость обеспечить ближнюю границу зоны неуязвимости 17400 м требовала применение 366-мм пояса и дополнительных 270 Т веса; 12,7-мм утолщение палубы требовало еще 400 Т; увеличение вспомогательной батареи - еще 398 Т; увеличение высоты надводного борта (чтобы корабль сохранял достаточную высоту пояса над водой при торпедном повреждении) — 360 Т; утолщение барбетов - 140 Т. Всего для учета самых необходимых требований Совета набиралось 2.075 Т. Логичным выходом являлось применение 4-орудийных башен ГК, которые появились на схема IXA, В и С. Причем на последней число 127-мм орудий удавалось довести до 20. На схеме IXD за счет отказа от противоосколочной палубы и части 127-мм боезапаса увеличивалась броня главной палубы, а запас водоизмещение повышался до 456 Т вместо 145 Т по схеме IXC. Но установка обеих башен в носу на схеме IXE уменьшала запас до 395 Т из-за большей высоты барбета башни №2.

Пришлось Совету уменьшить свои притязания на скорость и 15 мая 1936 года он запросил подготовить проекты 27-узлового линкора с 9 орудиями ГК. Рассматривались варианты с добавлением 10-го орудия за счет потери 0,5 узла скорости. На схеме ХА одна башня имела 4 орудия, а две - по 3. Длина корпуса и мощность механизмов уменьшались, обеспечивая скорость 26,8 узла, зато броня более всего соответствовала требованиям Совета. На схеме XIA длина увеличивалась за счет уменьшения пояса с 366 до 320 мм. Схемы ХВ и XIB были 9-орудийными эквивалентами с несколько большей мощностью и на 6 мм более толстым поясом на ХВ. На схеме XII исследовалась возможность дальнейшего снижения скорости при усилении брони.

* - Пояс имел наклон наружу в 10 градусов Конструкторы чувствовали, что на схеме XII они слишком далеко зашли в отношении скорости и ее следует повысить с минимальными издержками. На схемах XIII (9 орудий) и XIV (10) снова вернулись к 221-метровому корпусу, который при мощности 123.000 л.с. давал 28,5-узловую скорость. Меры по экономии веса включали отказ от 4 одиночных 127-мм установок и от требования к башне №1 вести огонь прямо по носу при нулевом возвышении. Теперь ее можно было опустить примерно на 2,5 м, что позволяло понизить также башню №2 и боевую рубку. На схеме XIV дополнительное орудие в башне №2 удавалось вместить за счет отказа от второй надстройки с постами управления стрельбой. На альтернативной схеме XI НА за счет этой надстройки удавалось повысить скорость до 30 узлов при 150.000 л.с. Схема XIIIB отличалась утолщенной на 12,7 мм "противобомбовой"палубой.

Затем разработали проект с 226-метровым корпусом, скоростью 29 узлов (123.000 л.с.) и 11 орудиями (4-орудийные башни в носу и корме). Такое усиление главной батареи выглядело привлекательно и в июне взялись за очередную серию проектов, обозначенных как "схема XV", где главный калибр мог иметь 9, 10 или 12 стволов. К этому времени Генеральный Совет, уставший от обилия рассмотренных вариантов, стал склоняться в пользу относительно тихоходного линкора с 11 или 12 орудиями ГК. Поэтому он приказал БКР перепроектировать схемы XV и XVE, израсходовав 450-тонный запас водоизмещения на усиление защиты. В проектном задании, датированном 25 июня, указывались следующие характеристики: 28,5-узловая скорость, 11 356-мм (2х4 и 1х3) и 16 127-мм (6х2 и 4х1) орудий с боезапасом 900 и 6800 снарядов соответственно; зона неуязвимости от 17400 до 27400 м (в районе погребов до 30200 м). В соответствии с приобретенным БКР опытом от счетверенных 28-мм автоматов отказались, оставив только 12,7-мм пулеметы. Толщина главной палубы должна была быть 142-159 мм, противоосколочной - от 19 до 31,8 мм; предусматривалась и "бомбовая" палуба. А уж чтоб совсем специалистам из БКР жизнь медом не казалась, Генеральный Совет потребовал обеспечения контрактной скорости на испытаниях при наличии на борту полных запасов топлива,снабжения и снарядов. Перво-наперво, корпус укоротили до 217,6 м и ограничились скоростью 27 узлов. Защиту уменьшать не стали, поскольку открылись два новых обстоятельства. Испытания на моделях показали, что на скоростях порядка 20-27 узлов образуемые кораблем волны будут в оконечностях открывать нижнюю кромку пояса, и как раз в районе погребов. Одновременно, БМА установило, что подводные попадания снарядов опасны именно в диапазоне дистанций от 18300 до 27400 м. Самым логичным выходом было добавить нижний пояс в районе погребов, но эта мера, как указывалось выше, отрицательно сказывалась на эластичности системы ПТЗ. К тому же БМА опасалось, что оценка выгоды от разделения палубной брони на три уровня является завышенной. Специалисты по артиллерии высказывались и против снижения толщины в нижней части носового траверза, как это было принято делать с поясом, поскольку снаряд, проходящий через небронированную оконечность корабля теряет меньше энергии, чем в воде. Они же резко протестовали против отказа от второй башеннообразной надстройки с постами управления. Но возможности конструкторов в отношении дополнительных модификаций были ограничены из-за чрезмерной плотности всех исходных 35000-тонных проектов. Например, чтобы увеличить глубину пояса в носу и корме (на 1,34 и 1,13 м соответственно), требовалось 490 Т. Еще 787 Т требовали 76-мм плиты нижнего пояса в районе погребов и 340 Т нужно было для усиления главной палубы. Снизить толщину противоосколочной палубы ниже 16 мм не удавалось по причинам структурной прочности корпуса. Единственную существенную экономию веса и пространства предлагало Инженерное Бюро, предложившее вместо 8 котлов оставить 6. Чтобы поставить точку в затянувшемся проектировании, уже ясно показавшем невозможность в пределах договорных ограничений создания корабля с 9 орудиями ГК, 30-узловой скоростью и хорошей защитой, Генеральный Совет решил в корне отойти от американских норм, предъявляемых к линкорам, и высказался в пользу усиления вооружения за счет защиты. Результирующий проект по схеме XVI имел 12 356-мм стволов в трех 4-орудийных башнях и 16 127-мм универсалок (6х2 и 4х1), скорость 27 узлов, но пояс всего 285 мм. Была сделана и последняя попытка увеличить скорость до 30 узлов. В представленных в октябре альтернативных схемах XV1A, В, и С корпус снова удлинили до 221 м, а число орудий для усиления защиты уменьшили: сначала до 11 (257-мм пояс), затем до 10 (343-мм) и 9 (346-мм). 5 ноября Совет изменил свое мнение и высказался в пользу проекта XVC, считая главной задачей новых кораблей взаимодействие с быстроходными авианосцами. Однако, защита должна была оставлять им возможность участвовать в линейном бою в качестве быстроходного крыла. Такие корабли могли также поддерживать легкие силы и крейсерско-авианосные группы в ходе рейдерских операций, которые по замыслу оперативного плана на войну с Японией должны были предшествовать эскадренному сражению. Генеральный Совет понимал специфичность проекта и решил, что построить по нему следует не более 3 единиц. Причем его члены склонялись в пользу более быстроходного варианта XVIC, поскольку считали вариант XVI плохим компромиссом, как с точки зрения скорости, так и защиты.

* - Пояс имел наклон наружу в 10 градусов Однако в дело вмешался адмирал Ривз, бывший одним из основоположников авианосной тактики флота США и членом Генерального Совета. Он считал проект XVIC недостаточно быстроходным для действий с авианосцами и недостаточно мощным, чтобы оправдать затраченные на него средства. Вместо этого он предлагал модифицировать проект XVI в сторону усиления ПТЗ, как того требовало БМА. Ривзу удалось убедить адмирала Стендли, замешавшего секретаря флота в то время, и тот подписал изменение проектных характеристик, где также требовалось предусмотреть возможность замены 4-орудийных 356-мм башен на 3-орудийные 406-мм, "если это будет признано желательным". С этого времени проект корабля, который стал известен как «Норт Кэролайн», получил более-менее четкие очертания. На совещании у директора военно-морских операций 18 ноября БКР попросили внести несколько окончательных штрихов: добавить еще 4 127-мм орудия; увеличить толщину пояса до соответствия внутренней границы зоны неуязвимости в 18300 м; повысить барбет башни №2, чтобы ее орудия могли стрелять поверх башни №1, и пододвинуть саму башню в нос, чтобы дать больше места для энергетической установки. Все надеялись, что внести эти изменения можно будет без существенной потери скорости. Но сделать это оказалось непросто. Изменения требовали 782 Т дополнительного веса, что заставляло снизить мощность до 65.000 л.с. и скорость до 24 узлов. При этом метацентрическая высота резко уменьшалась. В качестве альтернативы предлагалось укоротить корпус до 214 м, но это делало корабль еще более тесным. Экономия веса принципиально позволяла повысить мощность и скорость до 87.000 л.с. и 25,25 узла, но специалисты опасались, что для такой ЭУ не хватит места. Поэтому БКР предложило сделать минимальные модификации: пояс сделать 297 мм (379 Т) с углом наклона 13° (в конце 1937 года угол решили увеличить до 15°) и заменить 4 одиночных 127-мм установки спаренными (88 Т). Этот вариант и был представлен Генеральному Совета и другим техническим бюро флота. В дальнейшем, даже после закладки головного корабля, в проект продолжали вносить различные изменения, касающиеся бронирования, состава и компоновки энергетической установки (стало 2 трубы вместо одной), вооружения. «Норт Кэролайн» и «Вашингтон» оказались уникальными кораблями своего класса, для которых приказ об изменении главного калибра был получен уже после начала постройки.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||