|

В.

П. Кузин - "Большие ракетные корабли проекта 57 бис",

Журнал "Судостроение" №4-1994г.

С.С.Бережной "Советский ВМФ, 1945-95"

В.П. Заблоцкий "Эскадренные миноносцы

пр.56-история создания и развития"

(журнал "Nowa Technika Wojskowa", 1999г.)

Тактико-техническое

задание (ТТЗ) на эскадренный миноносец (ЭМ), вооруженный реактивными

самолетами-снарядами КСЩ, Главнокомандующий ВМФ адмирал флота

Советского Союза Н.Г. Кузнецов утвердил 25 июля 1955 г. 30 декабря

следующего года в ЦКБ-53 завершились работы и над техническим

проектом под номером 57бис (главный конструктор О. Ф. Якоб). Группу

наблюдения за проектированием корабля от ВМФ сначала возглавлял

инженер-полковник А.Т. Ильичев. *

*

В дальнейшем повторно выпускавшиеся документы ио проекту 57-бис

(или 57-б) в качестве главного наблюдающего ВМФ подписывал инженер-капитан

I ранга М. А. Янчевский — старший военпред в ЦКБ-53. Однако творческая

проектная работа тогда уже была завершена. Такая практика существовала

довольно долго: большинство проектных документов ЦКБ-53 50—60-х

годов подписано М. А. Янчевский, хотя фактически главными наблюдающими

были другие офицеры. Сам М. А. Янчевский вел только пр. 41 и 56.

26 февраля 1957 г. новый Главком ВМФ адмирал С. Г. Горшков, утвердив

проект, сделал ряд замечаний, хотя и не принципиального характера,

но, однако, потребовавших повторной разработки теперь уже договорного

технического проекта.

Повторная переработка документации по пр.57бис была завершена

26 июня 1958 года.Основным назначением нового корабля считалось

"уничтожение надводных кораблей противника (линкоров, крейсеров,

эсминцев и крупных транспортов)", дополнительным - "использование

комплекса реактивного оружия КСЩ по береговым объектам противника".

Поскольку еще при разработке проекта 56М стало ясно, что размещение

двух комплексов КСЩ потребует разработки нового корпуса отличных

от ЭМ пр. 56 размерений, 1-м Институтом ВМФ (ранее ЦНИИ ВК) совместно

с ЦНИИ-45 (ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова) был выполнен значительный

объем исследований и проведены испытания серии моделей в опытовом

бассейне. В результате новые обводы корпуса и элементы теоретического

чертежа оказались, в основном, масштабным увеличением таковых

в проекте 56.

Таблица

элементов теоретических чертежей ЭМ пр. 56 и 57-бис

|

Характеристика

|

Номер

проекта

|

|

56

|

57-бис

|

| Длина: |

|

| наибольшая,

Lmax, м |

126,2 |

138,9 |

| по

КВЛ, Lквл, м |

118,0 |

130,0 |

| Ширина

наибольшая, Вmax, м |

12,8 |

14,84 |

| Осадка

по КВЛ, Тквл, м |

4,0 |

4,2 |

| Высота

борта: |

|

| в

носу, Нн, м |

12,2 |

13,2 |

| на

миделе, Нм, м |

7,4 |

7,7 |

| в

корме, Hк , м |

7,65 |

8,30 |

| Коэффициент

общей полноты, 6 |

0,501 |

0,500 |

| Водоизмещение: |

|

| стандартное,

Dст, т |

2667 |

3500 |

| нормальное,

Dн, т |

2919 |

3850 |

| полное,

Dп, т |

3230 |

4200 |

| Отношение

L : В |

9,52 |

9,35 |

| В:Т |

3,10 |

3,31 |

| L:Hм |

15,9 |

16,9 |

| L:Dн |

8,25 |

8,28 |

| Нм:Т |

1,85 |

1,83 |

|

|

Схема

бокового вида большого ракетного корабля (пр. 57 бис)

|

Гладкопалубный корпус ЭМ пр. 57 бис делился переборками на 18

водонепроницаемых отсеков. В условиях штормовой погоды и при

применении противником оружия массового поражения личному составу

обеспечивался проход на боевые посты без выхода на открытую

палубу. Корпус набирался по продольной системе с практической

шпацией по всей длине корабля - 500 мм. Расстояние между продольными

балками по палубам и платформам составляло 350-400 мм, по наружной

обшивке - 400-450 мм, за исключением ледового пояса и кормовой

оконечности, где оно уменьшалось до 300- 350 мм. Толщина наружной

обшивки колебалась от 16 мм (ширстрек) до 14, 12. 10, 8 и 6

мм, плавно утончаясь к оконечностям. Особое внимание при проектировании

корпуса обращалось на плавность изменения сечения его продольных

связей для предотвращения концентрации напряжений в местах их

окончания. Надстройки изготавливались из стали толщиной от 3

до 6 мм, а толщина траверзных переборок стартовых ракетных постов

доходила до 8 мм. Как надстройки. так и котельные кожуха крепились

к верхней палубе на клецке. С целью исключения из продольного

изгиба корпуса носовая надстройка отделялась от носового котельного

кожуха полуметровым промежутком. В районе кормового котельного

кожуха и кормового поста предстартовой подготовки ракет (ППП)

вводились два скользящих соединения.

|

|

|

"Зоркий"

до и после модернизации (пр. 57А) (фотографии из собрания

Е. Н. Иванова)

|

Принцип

расположения боевых постов, вооружения, машинно-котельной установки,

жилых и служебных помещений, и основном, был сохранен таким

же, как и на ЭМ пр. 56 лишь с небольшими изменениями, связанными

с размещением нового вооружения. В основном это касалось торпедных

аппаратов, которые, как и на ЭМ пр. 56М, из диаметральной плоскости

были перемещены к бортам. Главная энергетическая установка (ГЭУ)

корабля пр. 57 бис также была аналогична ГЭУ на ЭМ пр. 56 с

небольшими изменениями, обусловленными, главным образом, требованиями

защиты от оружия массового поражения (ПАЗ и ПХЗ) (последнее

на ЭМ пр. 56 не учитывалось). С этой целью в машинно-котельных

отделениях вводились герметичные кабины с постами постоянного

дистанционного управления. Для сохранения экономичности ГТЗА

при возросшей потребной мощности экономических ходов (вследствие

увеличения водоизмещения) потребовалось изменение соплового

аппарата турбин, а также внесение изменений в системы отсоса

пара и уплотнения их сальников.

Электроэнергетическая

система корабля (ЭСК) впервые имела напряжение З80В, причем

мощность каждого дизель-генератора повысили с 200 до 300 кВт

(турбогенераторы остались прежними по мощности как и на ЭМ пр.

56). Повышение напряжения с 220 до 380В диктовалось стремлением

сохранить размеры электростанций, главным образом, за счет сохранения

длины главного распределительного щита (ГРЩ) и не допустить

резкого возрастания массы электрооборудования при возросшем

электроэнергопотреблении. Однако полного перехода на это напряжение

осуществить так и не удалось (из-за отсутствия возможности перевода

на него ряда потребителей). Масса понижающих трансформаторов

оказалась весьма значительной - 1 т. но массу силового кабеля

при возросшей мощности ЭСК удалось снизить на 400 кг. При полном

же переходе на напряжение 380 В это дало бы экономию порядка

8 т (по сравнению с массой ЭСК на ЭМ пр. 56).

В

машинно-котельных отделениях были установлены воздухоохладители

замкнутого цикла, более мощные электровентиляторы и более производительные

нефтеподогреватели. В конструкции котлов изменены каркас, обшивка

и воздухонаправляющие устройства, введены быстрозапорные механизмы

их отключения. В результате возросшего водоизмещения корабля,

увеличившегося электропотребления и повышенной мощности вспомогательных

механизмов, удельный расход топлива на оперативно-экономических

ходах (ОЭХ) возрос до 206 кг/милю (против 165 - на ЭМ пр. 56).

При этом дальность плавания оперативно-экономическим ходом (18

уз) составила около 3000 миль при запасе топлива 618 т, а скорость

полного хода 34,5 уз.

Мореходность

и остойчивость корабля должны были обеспечивать безопасность

плавания, возможность поддержания хода и управляемости, достаточных

для маневрирования относительно ветра и волны в открытом море

при любом состоянии моря и ветра. Для этого на корабле применялись

активные успокоители качки в виде одной пары бортовых управляемых

рулей, что должно было обеспечить 2,4-3,0-кратное умерение резонансной

качки при нормальном водоизмещении, скорости хода 18-24 узла

и состоянии моря до 5-6 баллов. Помимо этого, предусматривались

скуловые кили размерами 650х34750мм. Силовые приводы и аппаратура

управления ими остались прежними, как на пр.56М, но площадь

каждого бортового руля была увеличена с 4 до 5,6 м2, но, несмотря

на это, кратность умерения всё же уменьшилась и составила 2,4-3,0

(на ЭМ пр. 56-2,5-3,5).

Благодаря

возросшему водоизмещению, на кораблях пр. 57 бис условия обитаемости

рядового и старшинского состава удалось несколько улучшить.

В среднем на матроса пришлось 1,52 м2 жилок площади, на старшину

- 2,2 м2. Автономность по запасам провизии увеличилась практически

вдвое и составила 20 сут., хотя "общая" автономность

корабля оставалась 10 сут.

Если

по кораблестроительной части проект 57 бис заметно отличался

от проекта 56, то по составу вооружения он, в основном, повторял

проект 56М с незначительными изменениями.

В

качестве главного оружия на корабле был установлен ракетный

комплекс КСЩ. Две бронированные поворотные стартовые (пусковые)

установки закрытого типа СМ-59-1 башенного типа со штатным боекомплектом

по 6 ракет на установку размещались в носовой и кормовой частях.

Дополнительно (в перегруз) на каждую установку можно было принять

еще по две ракеты: одну в ППП, и одну в погреб, но в этом случае

исключалась возможность замены неисправной или отказавшей ракеты,

если таковая оказывались в боекомплекте. Управление стрельбой

ракетами осуществлялось системой ПУС "Тополь". Имелась

также и резервная система ПУС "Кедр". От использовавшейся

на кораблях пр.56М системы ("Кипарис") система "Тополь"

отличалась, главным образом, более совершенными счетно-решающими

устройствами, а также наличием в своем составе кроме и ранее

существовавшей РЛС "Залп-Щ" - визирно-дальномерного

поста (ВДП), отсутствовавшего в системе "Кипарис".

В систему "Кедр" должна была входить РЛС "Рангоут",

однако работы по её созданию затянулись и из кораблей пр. 57

бис она была установлена только на "Дерзком", да и

то в качестве опытного образца.

Резервная система "Кедр" решала упрощенные задачи

стрельбы только по морским целям в условиях прямой радиолокационной

видимости и при сокращенном объеме задач. Основная система ПУС

обеспечивала залповую стрельбу обеими пусковыми установками

по одной морской или береговой цели либо раздельную стрельбу

по двум различным целям, но уже с подключением системы "Кедр".

Интервалы между пусками ракет в залпе составляли от 5 до 15

с (? По данным архива одного из заводов-строителей, время подготовки

к пуску одной ракеты КСЩ, включая пристыковку крыльев, заправку

топливом и предстартовый контроль, составляло до 9 минут!).

Необходимо добавить. что для надежного получения целеуказания

за пределами радиолокационного горизонта предусматривалась (были

зарезервированы необходимые объемы) установка аппаратуры приема

с авиационного выносного поста (вертолет Ка-15 или самолет)телевизионной

трансляции "Груша", однако последняя разработка завершена

не была и на вооружение, естественно, не поступила. Соответственно,

не мог полноценно функционировать и выносной авиационный пост,

поэтому отпала потребность в базировании вертолета.

Артиллерийское

вооружение на кораблях пр. 57 бис включало четыре счетверенные

57-мм автомата ЗИФ-75 с двумя РЛС управления огнем "Фут-Б"

(размещались на крыше штурманской рубки и на кормовой надстройке),

однако размещение автоматов было выполнено по ромбической схеме,

что давало равномерную диаграмму углов обстрела и упрощало управление

стрельбой. Штатный боезапас в погребах и кранцах первых выстрелов

был доведен до 800 патронов на ствол.

Изменение

главных размерений кораблей пр. 57 бис, в частности, ширины,

позволило усилить торпедное вооружение за счет установки 2-х

трехтрубных торпедных аппаратов ТТА-53-57б для стрельбы самонаводящимися

противолодочными торпедами "Енот" и дальноходными

торпедами ДБТ. Управление стрельбой осуществлялось системой

ПУТС "Звук-57бис", в т.ч. по данным гидроакустической

станции ГС-572.

Реактивно-бомбовое вооружение было представлено двумя бомбометными

установками РБУ-2500 с системой управления "Смерч"

и с общим боекомплектом из 128 реактивных глубинных бомб (РГБ-25)

с ручным заряжанием. Установки размещались побортно в районе

61 шпангоута.

Радиотехническое

вооружение корабля, кроме упоминавшихся стрельбовых РЛС, включало

двухкоординатную РЛС обнаружения надводных и воздушных целей

"Ангара" (МР-300), навигационную РЛС "Нептун",

РЛС поиска и пеленгования работающих РЛС противника (станция

радиотехнической разведки) "Бизань-4А". Антенные посты

перечисленных станций размещались на фок-мачте. Там же находились

антенны РЛС "Залп-Щ". одного из двух ответчиков "Хром-К"

и запросчика "Никель-К".

На

грот-мачте размещались антенны станций помех работающим РЛС

противника "Краб-11" и "Краб-12", антенна

второго ответчика "Хром-К", там же были зарезервированы

площадки для антенн РЛС "Рангоут" и аппаратуры "Груша",

которые так и не были установлены. По этой причине грот-мачта

архитектурно воспринималась "cyxoй", как бы излишней

конструкцией.

Гидроакустическое

и радиосвязное вооружение корабля пр. 57 бис по номенклатуре

практически осталось таким же как на ЭМ предыдущего проекта

56М. Для защиты от мннно-торпедного оружия кроме буксируемых

акустических охранителей БОКА установили цепной охранитель ЦОК-2-60,

призванный защищать корабль от якорных контактных мин.

В

кормовой части корабля оборудовали взлетно-посадочную площадку

для вертолета Ка-15. Запас керосина и смазочных материалов был

рассчитан на пять вертолето-вылетов. Для летного и технического

состава отвели соответствующие жилые помещения. Однако вертолет,

создававшийся прежде всего для загоризонтного целеуказания в

интересах ракетного комплекса, оказался неудачным и ввиду отсутствия

аппаратуры телетрансляции "Груша" своего назначения

не оправдал, поэтому на кораблях проекта 57-бис практически

не использовался. Поэтому корабли пр. 57 бис можно считать первыми

отечественными кораблями со штатным авиационным вооружением

достаточно условно.

Анализ

основных тактико-технических элементов корабля пр. 57бис, переклассифицированного.

как и его предшественник ЭМ пр. 56М, в большой ракетный корабль

(РКБ) не дает оснований утверждать, что это был качественно

новый шаг в отечественном кораблестроении, хотя он и завершил

эволюцию эсминцев 50-х годов, начатую ЭМ пр. 41.

При

переходе от проекта 41 к проекту 56 кардинальным изменениям

подвергся по сути только корпус. Практически неизменными остались

энергоустановка и вооружение. Проект 56М сохранил неизменными

и корпус и энергетику при совершенно новом вооружении. При переходе

от проекта 56М к проекту 57 бис наиболее существенным изменением

стал масштабно увеличенный корпус при неизменной энергетике

н вооружении с повышенным до 380В напряжением ЭСК. Если на ЭМ

пр. 41 надстройки изготавливались из стали, а на кораблях пр.

56 и 56М — из АМГ, то в проекте 57 бис снова вернулись к стальным

надстройкам. Начиная с проекта 56 на кораблях предусматривались

активные успокоители качки, а с проекта 56М — скуловые кили.

С последнего проекта становится обязательным и наличие на кораблях

системы защиты от оружия массового поражения (ПАЗ, ПХЗ).

Даже

сравнение чисто внешнего, архитектурного, торпедно-артиллерийского

ЭМ пр. 56 и РКБ пр. 57 бис указывает на схожесть технологических

решений и преемственность конструктивного дизайна. Несмотря

на кардинально новое вооружение (КСЩ) РКБ пр. 57 бис сохранил

элегантную стремительность, присущую классическому эсминцу.

О высокой степени унификации кораблей говорит и тот факт, что

головной корабль пр. 56 стоил 24,2 млн руб., головной пр. 57

бис - 18,5 млн руб. Четвертый (серийный) ЭМ пр. 56 - 11,4 млн

руб., а четвертый РКБ пр. 57 бис- 14,5 млн руб. (в ценах 1961

г.). Сравнительно высокая стоимость головного корабля пр. 56

объясняется его принципиальной новизной, а более высокая стоимость

серийного РКБ пр. 57 - высокой стоимостью нового вооружения

(даже отдаленных аналогов этому кораблю по вооружению за рубежом

в то время не было). Рассматривая ход проектирования этих кораблей,

следует заметить, что уже тогда (в середине 50-х годов) конструкторам

практически удалось реализовать одну из основных кораблестроительных

концепций: базовые корпус и энергетика обеспечивают многовариантное

назначение. Действительно, на базе пр. 56 в короткие сроки были

созданы фактически унифицированные торпедно-артиллерийские (пр.

56), ракетно-ударные (пр. 56М), противолодочные (пр. 56 ПЛО)

корабли, а также корабли ПВО (пр. 56А), послужившие основой

для создания боевых надводных кораблей следующих поколений.

Строительство

кораблей-пр. 57 бис было развернуто на трёх заводах. Согласно

первоначальной классификации (эскадренные миноносцы) они получили

названия, которые до этого носили многие эсминцы отечественного

флота. Головной - "Гремящий" вместе с именем унаследовал

и Гвардейский военно-морской флаг своего последнего предшественника

- известного эсминца пр. 7, отличившегося на Северном флоте

во время Великой Отечественной войны.

Основные

этапы постройки больших ракетных кораблей пр. 57 бис

| Завод-строитель,

наименование корабля (зав. №) |

Даты

|

|

закладки

|

спуска

|

вступления

в строй

|

|

Ленинградский

судостроительный завод им. А. А. Жданова

|

| «Гремящий»

(771) |

25.02.1958

г.

|

30.04.1959

г.

|

30.06.1960

г.

|

| «Жгучий»

(772) |

23.06.1958

г.

|

14.10.1959г.

|

23.12.1960

г.

|

| «Зоркий»

(773) |

17.04.1959

г.

|

30.04.1960г.

|

30.09.1961

г.

|

| «Дерзкий»

(774) |

10.10.1959

г.

|

04.02.1960г.

|

30.12.1961

г.

|

|

Завод

им. 61 коммунара

|

| «Гневный»

(1401) |

16.11.1957

г.

|

30.11.1958 г.

|

10.01.1960

г.

|

| «Упорный»

(1402) |

21.09.1958

г.

|

30.06.

1959 г.

|

03.12.1960

г.

|

| «Бойкий»

(1403) |

02.04.1959

г.

|

15.12.1960

г.

|

26.09.1961

г.

|

|

Завод

им. Ленинского Комсомола

|

| «Гордый»

(90) |

май

1959 г.

|

24.05.1960

г.

|

06.02.1961

г.

|

| «Храбрый»(91) |

1959 |

1961 |

Не

достроен* |

*Девятый корабль серии "Храбрый" 01.07.1963г.

был снят со строительства и законсервирован, 25.01.1969г.

переформирован в энергетическое судно "ЭНС-73",

а 11.03.1982г. корабль был передан Вторчермету для демонтажа,

однако затем его корпус был установлен на отмель в б.Безымянная

и использовался в качестве мишени.

Новые корабли вошли в состав всех четырех флотов и принимали

активное участие в несении тогда только начинавшейся боевой

службы.

Одновременно с этим, на кораблях проекта отрабатывались новые

системы, позже внедренные на новых кораблях других проектов.

Так, на "Гневном" в середине 60-х гг. взамен РЛС

общего обнаружения МР-300 смонтировали головной образец более

совершенной РЛС МР-310, а на "Дерзком" - еще с начала

60-х испытывали РЛС "Рангоут".

Однако в качестве больших ракетных кораблей они прослужили

сравнительно недолго. Отсутствие современных средств ПВО,

а главное, моральное устаревание комплекса КСЩ, уже в конце

60-х годов поставили на повестку дня вопрос о дальнейшей судьбе

этих кораблей.

В

соответствии с концепцией строительства надводного флота в тот

период, предусматривавшей приоритетное развитие противолодочных

кораблей, постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 30 апреля

1965 г. (№ 347-118) предписывалось переоборудовать РКБ пр. 57

бис в корабли противолодочного назначения. 23 июня 1965 г. Главное

управление кораблестроения ВМФ выдало Северному ПКБ (ранее -

ЦКБ-53) ТТЗ на разработку технического проекта 57А. работы над

которым завершились в ноябре того же года (главный конструктор

В. Г. Королевич, главный наблюдающий от ВМФ инженер-капитан

2 ранга Н. С. Платонов), и через три года первый переоборудованный

на Ленинградском судостроительном заводе им. А. А. Жданова корабль

БПК «Гремящий» (новый заводской № 101) был передан флоту.

|

|

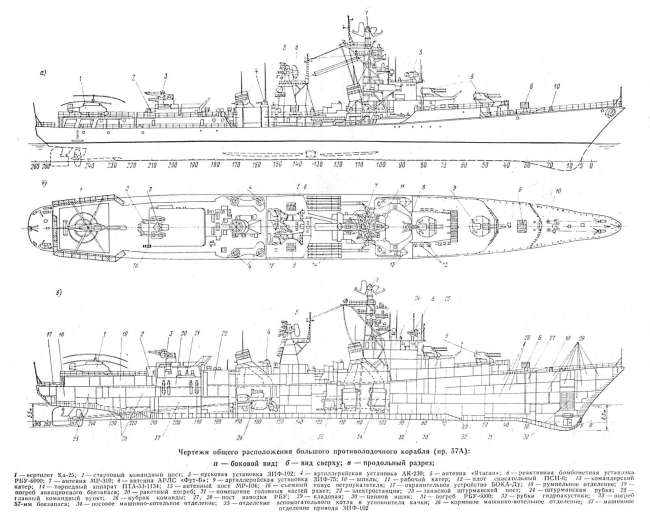

Чертежи

общего расположения БПК пр. 57А

|

В

ходе работ по модернизации с корабля демонтировали комплекс

КСЩ, половину артиллерийского вооружения, все торпедное и реактивно-бомбовое,

а также часть радиотехнических и гидроакустических средств.

Для решения одной из основных задач — противолодочной обороны

на корабле установили два пятитрубных торпедных аппарата ПТА-53-1134

с противолодочными торпедами СЭТ-65 и системой ПУТС «Гроза-1134»

и три двенадцатиствольные реактивно-бомбовые установки РБУ-6000

с общим боезапасом 216 реактивных бомб РГБ-60 и с системой управления

стрельбой «Буря М-57А».

Задачи

ПВО должны были обеспечить зенитный ракетный комплекс М-1 "Волна"

в составе спаренной стабилизированной пусковой установки ЗИФ-102

с боекомплектом из 32 ЗУР В-600 (4K-91), системой управления

"Ятаган", два 57-мм автомата ЗИФ-75 с системой управления

стрельбой "Фут-Б" и четыре 30-мм двухорудийных автомата

АК-230 с двумя радиолокационными системами управления огнем

"Рысь" (МР-104) и боекомплектом по 500 патронов на

ствол (головной корабль пр.57А получил на вооружение эти автоматы

только после передачи флоту). Авиационное вооружение составлял

вертолет Ка-25ПЛО со специально оборудованной взлетно-посадочной

площадкой (10Х12 м). Авиабоезапасы могли быть различной комплектация:

3 торпеды ЛТ-1 или 12 ПЛАБ-250-120 или 24 ПЛАБ-50 или 144 ПЛАБ-МК.

Для обнаружения подводных лодок могли использоваться 72 радиогидроакустнческих

буя (РГБ), 12 ориентирных бомб и 15 радиолокационных буев-ответчиков.

Радиолокационное

вооружение состояло из РЛС общего обнаружения "Ангара",

но в модификации МР-310 (трехкоординатное исполнение), двух

навигационных РЛС "Волга"(взамен снятой РЛС "Нептун").

Кроме станций помех "Краб-11" н "Краб-12"

дополнительно установили две пусковые установки выстреливаемых

помех 311Ф-125 с системой управления "Терция". Радиотехническое

вооружение дополнили двумя РЛС радиотехнической разведки типа

МРП-11-14. Антенные посты станций разместили на фок-мачте, а

новая башенноподобная грот-мачта была отведена под установку

антенны стрельбовой РЛС "Ятаган" и двух антенн РЛС

"Рысь".

Обнаружение

подводных целей осуществляла гидроакустическая станция "Титан-2"

(МГ-332), расположенная в носовом бульбовом обтекателе, выполненном

из титана (из-за него пришлось перенести ближе к носу оба якорных

клюза и придать всей носовой оконечности своеобразную форму),

звукоподводную связь - гидроакустическая станция МГ-26 с антенной

в подкильном обтекателе. Кроме того на корабле была установлена

инфракрасная станция обнаружения подводных лодок по тепловому

кильватерному следу (Mи-110P).

В

значительной степени были усилены и средства связи. После переоборудования,

на корабле имелось 4 радиопередатчика, 10 радиоприемников, 7

радиостанций. Количество связных антенн возросло с 17 (пр. 57

бис) до 23 (пр. 57А).

Такое

кардинальное перевооружение корабля потребовало и перепланировки

внутренних помещений, а также и переделки носовой части корпуса.

Работы не касались помещений МКО, электростанций, помещений

вспомогательного котла, ПЭЖ, румпельного отделения, офицерских

н старшинских кают, кают-компании и некоторых второстепенных

помещений, например, кладовых, мастерских и т. п. Подавляющее

большинство корабельных систем, за исключением системы водораспыления

и орошения сходов шахт, также подверглись серьезному изменению.

Суммарная мощность электропотребителей возросла с 2450 кВт (пр.

57 бис) до 2650 кВт, что потребовало замены дизель-генераторов

ДГ-300 на ДГ-500 (500 кВт) и установки специально для работы

ГАС "Титан-2" еще одного такого же дизель-генератора.

Для обеспечения стояночных режимов на корабле появился дизель-генератор

ДГ-200, "исчезнувший" с кораблей еще в проекте 56.

Серьезное

внимание при переоборудовании уделялось снижению подводной шумности.

Тогда же был увеличен и запас топлива. Улучшились условия обитаемости

личного состава (кондиционирование воздуха в кубриках и др.)

В результате модернизированный, уже большой противолодочный

корабль (пр. 57А) лишь очень отдаленно напоминал прежний РКБ

пр. 57бис (см. ттх).

Вслед

за "Гремящим" (29.12.1968г.) на заводе им. А. А. Жданова

прошел модернизацию "Жгучий" (зав. № 102, 10.01.1969г),

вступивший в строй в 1969 г. За ним, с одинаковым интервалом

в один год, были сданы флоту "Дерзкий" (зав. № 103,

22.04.1972г), "Зоркий" (зав. № 104, 31.12.1971г),

"Бойкий" (зав. № 105, 06.04.1973г). Все пять кораблей

вошли в состав Северного флота.

На

Дальзаводе прошли модернизацию "Гневный" (30.12.1973

г.), "Гордый" (1975 г.) и "Упорный" (03.02.1978г.).

Эти три БПК пополнили состав Тихоокеанского флота

Переоборудование

оказалось весьма дорогим и трудоемким, стоимость работ для первого

корабля на заводе им. А. А. Жданова составила ок. 7,3 млн руб.,

серийного-ок. 6,4 млн руб., на Дальзаводе соответственно - 9,5

и 9,0 млн руб. Ни один из кораблей ВМФ СССР подобной по объему

модернизации н переоборудованию впоследствии больше не подвергался.

Большие

противолодочные корабли пр. 57А очень интенсивно эксплуатировались

на флотах в 70-х - начале 80-х годов. Корабли в период службы

(до и после модернизации) участвовали в официальных визитах:

"Бойкий"-ОАР(1966), Гвинея, Нигерия (1969), Норвегия

(1973-74гг) и США (1975г.), "Гневный" - Эфиопия (1967-68гг),

Йемен, Маврикий (1969г), Марокко(1968г.), Канада(1976г). "Гордый"-Индия

(1968-69гг), "Зоркий" - Норвегия (1973-74гг.), Гвинея-Бисау

(1979г), "Жгучий"- Норвегия (1971, 1977гг), Голландия

(1971г.),США(1974г), Франция(1977г), "Гремящий"-Куба(1970г.),

Норвегия, Голландия(1971г), "Упорный"-Занзибар (1969г.),

Мальдивские острова, Ирак, Иран, Танзания, Сомали(1969г), "Дерзкий"-Куба

(1973г).

Во второй половине 80-х годов, но мере вывода этих кораблей

из состава ВМФ, некоторые из них использовались для исследовательских

целей ("Гремящий"- как ОС-315), остальные передавали

на слом. При этом проданный для разборки в Португалию "Бойкий"

14.11.1988г. во время буксировки был штормом сорван с буксира

и выброшен на камни у о.Скогсойя (Норвегия). Попытки снять его

оказались безрезультатными, корабль лег на борт и затонул на

мелководье. "Жгучий" был разобран в 1988г. в Эль-Ферроле

(Испания), "Гордый" в 1989г. после исключения из списков

флота использовался в качестве мишени и был потоплен в Беринговом

море крылатыми ракетами.Остальные корабли, исключенные из списков

в 1987-90гг., также были проданы на слом.

Корабли

проекта 57 но сути дела поставили последнюю точку в истории

развития целого поколения боевых надводных кораблей отечественного

флота, начатых ЭМ «Неустрашимый»

(пр. 41), которые впервые в нашем флоте воплотили в себе

ряд кардинально новых и практически реализованных технических

решений, таких как гладкопалубная архитектура корпуса, повышенные

параметры пара (пр. 41) и повышенное напряжение ЭСК (пр. 57

бис). На этих кораблях впервые установили активные успокоители

качки (пр. 56М) и отработали

вопросы противоатомной и противохимической зашиты (пр. 56М);

кардинально изменили вооружение, включив в его состав ударное

противокорабелыюе ракетное (пр. 56М) и управляемое зенитное

ракетное (пр. 56К), а также и авиационное (ЭМ «Светлый» пр.

56 н РКБ пр. 57 бис).

В

то же время проектирование кораблей пр. 57 бис показало, что

технические решения, заложенные в первых послевоенных проектах,

исчерпали себя полностью. Для кораблей нового поколения требовались

новые технические подходы.

|