Наиболее яркой страницей в истории

Специального конструкторского бюро №143 (ныне СПМБМ "Малахит" *1

)

явилось создание подводных лодок (ПЛ) пр.705 и 705К (по классификации NATO

— "Alia"). История появления этих кораблей интересна и поучительна.

Успех коллектива бюро под руководством

В.Н. Перегудова в проектировании первой отечественной атомной ПЛ пр.627,

в решении сложнейших проблем атомной энергетики, а также ряда других за

очень короткий срок (1952-1958 гг.) окрылил конструкторский коллектив.

Появилась уверенность в своих силах, желание работать над более сложными

задачами. В проектном отделе бюро среди всех сотрудников выделялся ведущий

конструктор Анатолий Борисович Петров. Он был несколько старше других сотрудников,

воевал во время Великой Отечественной войны, служа рядовым матросом на

буксире в осажденном Ленинграде, а в 1953 г. окончил Кораблестроительный

институт. Обладая незаурядными способностями и глубокими знаниями инженера,

он отличался и особым чувством нового, не переходившим, тем не менее, за

грань фантазии. Сплотив вокруг себя небольшой коллектив единомышленников,

молодых специалистов, он предложил руководству бюро проект атомной ПЛ-истребителя

водоизмещением 1500 т. Тогда это как раз казалось фантазией, т.к. созданный

в бюро первенец атомного подводного кораблестроения (пр.627) обладал в

два раза большим водоизмещением — 3000 т. Малое водоизмещение новой лодки

предполагалось получить в результате выполнения следующих необычных условий,

заложенных в проект:

— необеспеченной надводной непотопляемости

(ПЛ проектировалась однокорпусной);

— одним реактором с одной линией

вала;

— полной автоматизацией корабля (с

ограниченной численностью экипажа);

— атомной ЭУ с газовым или жидко-металлическим

теплоносителем (ЖМТ);

—более прочным и легким материалом

прочного корпуса (например, титановый сплав), нежели применявшиеся ранее,

Учитывая, что проект был представлен

в конце 1950-х гг., практически все предлагаемые технические решения были

в достаточной степени проблематичными и трудно выполнимыми. Однако надо

отдать должное В. Н. Перегудову, который по праву именовался и являлся

Главным конструктором, имевшим вкус к новизне и техническому риску, мог

принять на себя ответственность за решение сложных технических задач (это

он доказал созданием пр.627) — он заинтересовался этим проектом. А.Б.Петрову

и его группе для проектирования сверхмалой атомной ПЛ создали все необходимые

условия.

Необходимо иметь ввиду, что в то

время уже строилась АПЛ пр.645. В ее ГЭУ использовался ядерный реактор

с ЖМТ, в качестве которого был выбран висмут и свинец. АЭУ с ЖМТ обладала

рядом преимуществ перед ЭУ с водо-водяным теплоносителем. Паропроизводящую

установку (ППУ) с использованием реактора с ЖМТ спроектировали в ОКБ "Гидропресс"

(Главный конструктор — Б.М.Шолкович, В.В.Стекольников). Общее руководство

осуществлялось Физико-энергетическим институтом (ФЭИ) под руководством

академика А.И.Лейпунского. В ЦКБ №16 (ныне — СПМБМ "Малахит") под руководством

Главного конструктора и начальника бюро Н.Н.Исанина уже предпринимались

первые попытки применения титанового сплава в качестве материала для корпусных

конструкций при проектировании атомной ПЛ пр.661. Этот конструкционный

материал был разработан специалистами ЦНИИ металлургии и сварки, работы

возглавляли Г.И.Капырин и И.В.Горынин (ныне академик РАН). Очень трудно

было преодолеть инерцию наших военно-морских заказчиков в создании однокорпусной

ПЛ, т.е. ПЛ с конструктивно необеспеченной надводной непотопляемостью —

создание такой лодки сулило большой выигрыш в меньшем водоизмещении, а

значит, при отсутствии второго корпуса и меньшей смоченной поверхности

обеспечивало выигрыш в скорости при неизменной мощности ЭУ.

С идеей малой автоматизированной

АПЛ В.Н.Перегудов обратился к академику А.П.Александрову (в то время являвшемуся

научным руководителем пр.627), Главкому ВМФ С.Г.Горшкову и председателю

Госкомитета по судостроительной промышленности (ГКС) Б.Е.Бутоме. Для работ

по этому проекту в бюро был создан в составе проектного отдела сектор перспективного

проектирования, начальником которого назначили А.Б.Петрова. Проект создавался

с участием главного инженера бюро Б.К.Разлогова, главных конструкторов

по специальностям: В.Г.Тихомирова (корпус), П.Д.Дегтярева (АППУ), Г.А.Воронича

(ПТУ), В.П.Горячева (электрическая часть и автоматика).

Проектная проработка завершилась

в апреле 1960 г. Однако еще раньше, в конце 1959 г., в ГКС и заказчику

был направлен доклад с краткой характеристикой "заказа", над проектом которого

бюро предлагало работать.

Следует отметить, что В.Н.Перегудов

был тяжело болен, болезнь его прогрессировала, и в 1958 г. СКБ-143 возглавил

В.И. Дубовиченко (бывший ранее главным инженером завода №402, где строилась

АПЛ пр.627). Надо отдать ему должное: В.И.Дубовиченко сумел сохранить новаторский

настрой бюро, того коллектива, который был создан и выпестован В.Н.Перегудовым

и его первым заместителем В.П.Фуниковым. Новый начальник бюро предложил

академику А.П.Александрову провести встречу с руководящим конструкторским

составом, призвать его к творческому осмыслению дальнейших работ над новыми

проектами АПЛ. Такая встреча состоялась в июне 1959 г., на ней кроме самого

А.П.Александрова присутствовал и академик В.А. Трапезников (в то время

— директор Института автоматики и телемеханики). Тогда и была "обнародована"

проработка А.Б.Петрова и его группы: малая (водоизмещением до 1500 т) автоматизированная

АПЛ с небольшим количеством личного состава (не более 15-17 человек, причем

только офицеров). Предложение поддержали оба академика, оно получило благожелательную

оценку ГК ВМФ председателя ГКС. Тогда же ГКС начал торопить КБ с развертыванием

работ по проекту.

В.Н.Перегудов, который мог бы возглавить

дальнейшее проектирование, уже практически отошел от всех дел, рассчитывать

на его руководство надежд не оставалось. Доверить руководство проектированием

А.Б.Петрову ГКС и администрация бюро не решилась. Одновременно с описываемыми

событиями по решению свыше были прекращены все работы по проектированию

АПЛ пр.653 *2 , Главным конструктором которой являлся

М.Г.Русанов. Поэтому в марте 1960 г. "освободившемуся" М.Г.Русанову предложили

возглавить работы по проектированию нового "заказа" малого водоизмещения.

Взяв свою старую группу в составе заместителя главного конструктора В.В.Ромина,

конструкторов Л.А.Симагина, Р.В.Боженко, А.В.Овчинникова, а также Ю.А.Блинкова,

который вел работы по новому проекту в секторе А.Б.Петрова, М.Г.Русанов

возглавил эту группу и продолжил работы над проектом. Позднее в группу

приняли и назначили заместителями главного конструктора В.В.Лаврентьева,

Н.И.Тарасова, К.Н.Лапшина, начальниками конструкторской бригады стали Г.Н.Пичугин,

Л.С.Грабалин и Б.В.Григорьев. Пришли конструкторы Ю.К.Сошневский, С.Г.Лотов

и др. В состав группы главных конструкторов (ГГК) А.Б.Петров приглашен

не был и в дальнейшем, несмотря на все переговоры с начальником бюро В.И.Дубовиченко,

перешел на научно-исследовательскую работу в ЦНИИ-45.

|

|

Михаил

Георгиевич Русанов

|

Несколько слов о самом М.Г.Русанове.

Этот талантливый главный конструктор, ранее (после окончания ЛКИ) с 1936

г. работавший в ЦКБ-18 (ныне — ЦКБ МТ "Рубин"). В 1944 г. он был репрессирован,

реабилитирован только в 1956 г., и с октября 1956 г. работал в СКБ-143,

куда его перевели из ЦКБ-112 в Горьком, где он работал в должности заместителя

главного конструктора пр.613 и 633. М.Г.Русанов принадлежал к яркой плеяде

главных конструкторов конца 1950-х гг. — личностей огромных творческих

возможностей.

В основу нового проекта были заложены

предложения, разработанные ранее группой А.Б.Петрова. Поиск и требование

новых творческих идей — вот что являлось главным принципом работы М.Г.Русанова,

его группы и бюро в целом. Безусловно, ведущая роль в создании проекта,

кроме упоминавшихся ранее главных конструкторов по специальностям, принадлежала

также В.В.Крылову, А.А.Тюрикову, В.В.Щеголеву (впоследствии — начальнику,

испытательной партии ГЭУ опытного "заказа") и другим. Особо необходимо

выделить работу главного конструктора по электрочасти В.П. Горячева — это

была первая ПЛ с высикой степенью автоматизации. Не надо забывать, что

это происходило в начале 1960-хгг., когда компьютеризация процессов, кибернетика,

информатика в нашей стране еще только зарождались. Поэтому тем, кто взялся

за решение столь трудной задачи, необходимо было обладать огромной интуицией

и перспективностью мышления.

Сейчас, оглядываясь назад, следует

признать, что эта лодка была проектом XXI века. Она обогнала свое время

на несколько десятилетий. Поэтому неудивительно, что для многих специалистов,

испытателей, личного состава ВМФ она оказалась слишком трудной в освоении

и эксплуатации.

Для американцев встреча в океане

с новой советской противолодочной атомной ПЛ со столь высокими характеристиками

оказалась большой неожиданностью. Вот выдержка из американского журнала

"Defense Electronics" (апрель 1984г.):

|

|

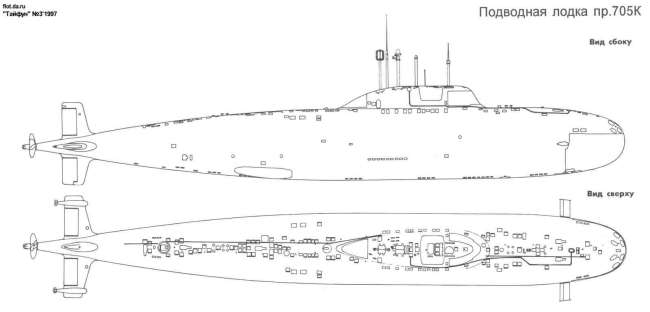

Общее

расположение ПЛ пр. 705

|

"Появление советской ПЛ типа "Альфа"

в конце 1970-х гг. захватило ВМС США врасплох. Новая противолодочная ПЛ

создала трудное положение для американских стратегических сил — ракетных

лодок. "Альфа" была также достаточно глубоководна и быстроходна, чтобы

уйти от американских торпед. Даже обнаружение новой лодки представляется

трудновыполнимым, так как её корпус изготовлен из титана, который вследствие

немагнитности неуязвим для магнитометрических средств обнаружения. Кроме

того, она покрыта, примерно шестидюймовым покрытием, которое поглощает

чвуки, делает ПЛ менее обнаруживаемой акустическими средствами. Ее способность

погружаться глубже, чем другие лодки, также позволяет использовать температурные

и другие неоднородности океана для сохранения скрытности, что снижает эффективность

многих ГАС, используемых в США. "Альфа" является подлинно скрытной лодкой.

Некоторые противолодочные программы появились как ответ на угрозу, созданную

этой ПЛ. Наиболее обширной из них является программа "Subacs" (Прогрессивные

боевые лодочные системы), по которой все лодки типа «Los-Angeles", утверждённые

к постройке с 1983г., оборудованы усовершенствованным вооружением,

компьютерами и вспомогательным оборудованием".

Вернемся к проектированию АПЛ. В

первых числах мая 1960 г. М.Г.Pycанов был вызван в Москву к Главному инженеру

ГКС Ф.Ф. Подушкину и заместителю председателя Госкомитета Ю.ГДеревянко,

а затем и к председателю ГКС. Б.Е.Бутома лично присвоил этому проекту номер

705 (как известно, все послевоенные проекты ПЛ имели индексы oт 600 до

700). На этом совещании было принято решение о подготовке правительственного

постановления. Постановление о создании ПЛ пр.705 было подписано 23 июня

1960 г. *3 — со сроком разработки предэскизного проекта

IV квартал 1960 г. В бюро организовали отделы автоматики во главе с Ю.А.Чехониным

(электрочасть) и Р.И.Симоновым (энергетика). Напомню, что в эти годы становления

атомного подводного флота и в США. и в СССР продолжался активный поиск

роли и места таких кораблей в составе морских вооружений, оценка различных

вариантов тактики их использования. Coответственно этому осущесвлялся и

поиск новых технических идей, которые позволили бы не только решить проблемы

создания конкретного корабля, но обеспечили научный задел и технологическую

базу промышленности для развития подводного кораблестроения на перспективу.

|

|

|

|

Разбивка

корабля на строительные блоки. ПЛ К-64 во время постройки на Ново-Адмироптейском

заводе в Ленинграде, 1960-е гг.

|

Следует также помнить, что в те годы

весьма высоким (если не наивысшим) приоритетом пользовались ходовые и маневренные

характеристики ПЛ, Естественно, это оказывало сильное влияние на образ

мышления кораблестроителей и направленность проектных решений.

С июня 1960г. началось наблюдение

за разработкой проекта со стороны заказчика (ЦНИИ ВК или 1-й Институт МО:

главный наблюдающий — А.М.Журавлев, в дальнейшем — В.В.Гордеев,

К.И.Мартыненко). Большую роль в создании проекта сыграли "хозяева" помещений:

И.М.Фёдоров, З.С. Магомедов, И.В.Симбирский, Н.А.Коноплёв, Е.Д.Куликов,

А.Ю.Барвицкий, В.А.Чуксанов, Ю.В.Соколовский, Л.А.Недзельский, Н.С.Пронин,

В.П.Воробьев, В.А.Почебуг и др.

Предэскизный проект был завершен

31 декабря 1960 г. и рассмотрен на совещании в Москве. На защите проекта

у ГК ВМФ адмирала С.Г.Горшкова присутствовало высшее военно-морское руководство:

адмиралы П. Г. Котов, Н.В.Исаченков, Г.Ф.Козьмин, В.И.Субботин, а также

министр Судпрома Б.Е.Буюма и академик А.П.Александров. Все энергично поддержали

идею создания проекта, воплотившего в себе все самые последние достижения

науки и техники. Научными руководителями проекта стали академики А.П.Александров,

А.И.Лейпунский, А.Г.Иосифьян, В.А.Трапезников. Кроме них к разработке и

созданию ПЛ были привлечены главные конструкторы И.А.Африкантов, Н.М.Царев,

В.В.Стекольииков (АЭУ), В.И.Кирюхин (ПТУ), В.В.Киодель, А.И.Буртов (БИУС

"Аккорд"), В.И.Маслевский (навигационный комплекс "Сож''), Н.А.Князев (ГАС

"Енисей"), А.А.Леонов (радиосвязь), О.П Демченко (общекорабельная автоматика),

А.А.Чернов (электроэнергетика) и многие другие.

|

|

|

|

Блок ПТУ

ОК-7 в цехе Ново-Адмиралтейского завода и масштабный макет (1:5]. На ПЛ

пр.705 размещена паротурбинная установка ОК-7, впервые в практике отечественного

судостроения смонтированная в едином блоке, крепящемся к прочному корпусу.

|

На ПЛ

пр.705 установлена атомная однореокторная поропроизводйщая установка ОК-550.

Вид на IV (реакторный) отсек К-64 во время постройки.

|

Следует отметить, что одновременно

проектировалось две АЭУ: БМ-40/А — блочная; двухсекционная (два паропровода,

два циркуляционных насоса) — в ОКБ "'Гидропресс" (главный конструктор В.В.Стекольников)

и ОК-550 — блочная с разветвлёнными коммуникациями 1-го контура (три паропровода,

три циркуляционных насоса)— в ОКБМ г. Горький (главные конструкторы — И.И.Африкаитов,

Н.М.Царев) при научном руководстве ФЭИ (академик А.И Лейпунскии). Первый

вариант установки использовался на пр.705К, второй — на пр.705. В период

с февраля до середины июня 1961 г. было подготовлено второе постановление

правительства *4 и решение Военно-промышленной комиссии

(ВПК), включившее в себя более 600 заявок на контрагентское оборудование,

составлено и утверждено ТТЗ на создание опытного "'заказа".

Вот как вспоминал М.Г.Русанов о согласовании

технического задания в ГКС:

"Совещание продолжалось, до 7-8 вечера.

Я изнемогал, но изменить ничего не мог. Я "срывался", т.е. зачастую вел

себя неприлично. Помню, как отбивался от требований установить штоковое

устройство на усилие 400 т, я позволил себе заявить, что у нас в бюро даже

уборщицы считают, что при таких устройствах корпус будет непоправимо изуродован.

Радистов после их попытки записать в задание установку огромной станции

я приравнял к цыганам с Молдаванки, всучившим старую кобылу и утверждавшим

мне, что это резвый жеребенок''.

Рассмотрение постановления правительства

проходило в кабинете Д.ф.Устинова (тогда — секретаря ЦК КПСС по оборонным

отраслям). На нем очень остро встал вопрос о частоте тока. Дело в том,

что все наши ПЛ имели электрооборудование на переменном токе частотой 50

Гц, а в пр.705 предлагалось применить ток частотой 400 Гц, что обеспечивало

минимизацию электрооборудования. Подготовка постановления стоила Главному

конструктору инфаркта.

Что же представляла собой ПЛ пр.705?

От предложений группы А.Б.Петрова до технического (рабочего) проекта происходила

его резкая трансформация. Менялось количество отсеков (от трёх перешли

к шести), количество личного cосотава увеличились вдвое, водоизмещение

- в полтора раза, от однокорпусной архнтектуры перешли к двухкорпусной.

|

|

|

|

|

Пульт

движения и общекорабельных систем

|

Пульт

командира, оружия и информации

|

Пуньты

радиосвязи и радиоразведки

|

Пульт

штурмана

|

В короткой статье нет возможности

перечислить все то, что в конечном итоге приняли на корабль. Однако основным,

революционным решением следует признать системное комплексно-автоматизированное

управление ПЛ. Для ПЛ была спроектирована и поставлена уникальная боевая

информационно-управляющая система "Аккорд", созданная специалистами ЦКБ

при заводе им. Кулакова (в дальнейшем — ЦНИИ "Гранит").

БИУС позволила свести все управление

ПЛ к одному "узлу" — центральному посту, где впервые был установлен пульт,

"замыкавший" на себя управление всем радиоэлектронным вооружением: автоматизированным

навигационным комплексом, навигационной РЛС, РЛС поиска, гидроакустическим

комплексом с шумопеленгаторной станцией, всеми радиотехническими средствами,

а также (и это главное в функционировании системы) управление стрельбой

различными видами торпед и др.

ГЭУ корабля — однореакторная с ЖМТ,

с блочной одновальной ПТУ (проекты ППУ, как уже отмечалось, разрабатывались

в ОКБМ г.Горький ОКБ "Гидропресс" при научном руководстве ФЭИ, ПТУ — Калужским

турбинным заводом), ПТУ была компактной, блочной компоновки с очень высокой

степенью автоматизации. Для резервного движения на ПЛ предусматривалось

два движителя мощностью по 100 кВт, расположенные в гондолах. Электроэнергетическая

система переменного тока повышенной частоты 400 Гц, напряжением 380 В с

питанием от двух автономных турбогенераторов мощностью по 1500 кВт позволила

резко снизить веса и габариты применяемого электрооборудования. Несомненно,

в этом большая заслуга главного конструктора по эл. части В.П.Горячева,

А.Н.Губанова п В.А.Собакина.

|

|

|

|

|

Размещение

личного состава по готовности №2 в главном командном пункте (ГКП)

|

Вид на

торпедные аппараты. На пр.705 впервые были применены пневмо-гидравлические

ТА, обеспечивающие стрельбу во всем, диапазоне глубины погружения ПЛ.

|

Вспомогательные

средства движения ПЛ лр.705

|

В качестве конструкционного материала

на АПЛ был использован сплав титана, разрабоганный и ЦНИИ металлургии и

сварки (ныне — ЦНИИ КМ "Прометей") под руководством академика И.В.Горынина

и его специалистов. Конструкторами бюро из этого материала были спроектированы

надежные прочный и легкие корпуса ПЛ (главный конструктор по корпусу —

В.Г.Тихомиров, затем В.В.Крылов).

Впервые на ПЛ применили пневмогидравлические

торпедные аппараты с глубиной стрельбы от перископной до предельной. Аппараты

были разработаны В КБ-А под руководством главных конструкторов И.М.Ноффе

и Л.А.Подвязнико-ва (позднее КБ-А влилось в СПМБМ "Малахит").

Целый комплекс вопросов по гидродинамике,

прочности, шумности, защите был разрешен в ЦНИИ-45 (ныне ЦНИИ им. акад.

А.Н.Крылова) под руководством директора института А.И.Вознесенского и Г.А.Матвеева.

Большая заслуга в создании хорошо обтекаемых наружных обводов легкого корпуса

ПЛ принадлежит начальнику проектного отдела бюро к.т.н. В.И.Саранцеву,

начальнику сектора динамики к.т.н. Л.В.Калачёвой, а также специалистам

ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского (под руководством д.т.н. К.К.Федяевского), Благодаря

принятой в проекте форме обводов ПЛ — веретенообразная, кругового сечения,

с ограждением выдвижных устройств лимузинного типа, с закрывающимися шпигатами,

с разрезными баллерами рулей, — ПЛ была очень маневренной, хорошо управляемой,

имела скорость, соизмеримую со скоростью торпеды.*5

|

|

АПЛ пр.

705: Вид сбоку и сверху, общее расположение

|

|

Много вариантов было предложено конструкторами

бюро для создания малой по водоизмещению ПЛ. На ранних стадиях проектирования,

когда проект был в однокорпусном исполнении, предложили для обеспечения

надводной непотопляемости использовать мягкие аварийные цистерны (МАЦ).

В шпациях закладывались изготовленные из эластичной специально пропитанной

ткани мягкие надувные мешки, которые в аварийном случае надувались сжатым

воздухом и в критической ситуации поддерживали ДПЛ на плаву в случае разгерметизации

одного из отсеков. Однако на дальнейших стадиях проектирования вариант

обеспечения надводной непотопляемости с помощью МАЦ был отвергнут военно-морскими

специалистами, хотя уже успели разработать материал и провести межведомственные

испытания этих емкостей.

Особо необходимо отметить впервые

примененную в проекте всплывающую рубку. С целью проверки была изготовлена

и испытана натурная спасательная камера — всплывающая рубка, которая обеспечивала

в случае аварии спасение всего личного состава ПЛ. Наибольшая заслуга в

ее создании принадлежит Е.К.Кондратенко, Г.Н.Пичугииу, В.Я.Бабивскому и

другим специалистам бюро.

Всё специальное корабельное оборудование

и системы, обеспечивающие комплексную автоматизацию управления техническими

средствами АПЛ, были разработаны в ЦНИИ "Аврора" (ранее — отделение ЦНИИ-45)

под руководством директора главного конструкгора д.т.н. О.П.Демченко. Высокий

уровень автоматизации ПЛ позволил сократить личный состав более чем в три

раза (по сравнению с АПЛ первого поколения), причем экипаж был укомплектован

только офицерами.*6

Строительство поручили двум заводам:

Ленинградскому заводу "Судомех" (директор — В.С.Харитонов, главный строитель

— К.И.Федечкин) и Северодвинскому Машиностроительному заводу (директор

— Е.П.Егоров, затем Г.Л.Просянкин, А.И.Макаренко; главный строитель —П.В.Гололобов,

И.А.Соболев). Строительство АПЛ шло очень тяжело. Опытная лодка пр.705

(зав. №900) была передана в опытную эксплуатацию в 1971 г., а после аварии

в 1972 г. корабль вывели из состава ВМФ. Головная ПЛ пр.705К (зав. №105)

передана в эксплуатацию в 1977 г. Всего же было построено семь кораблей

(данные о строительстве серии АПЛ пр.705 и 705К приведены в табл.1).