ИИстория

пиратства (от античности до наших дней) /

авт.-сост. С.Чумаков. - М,: "Техника Молодежи",

2001. с.143.

Эта книга устарела еще до своего выхода. Одна относится

к эпохе давно забытого телеграфа, а не к современной эре

Интернета. Это признает и сам автор-составитель, который

в первом же предложении ссылается на какие-то телеграфные

агентства, которые, по его мнению, еще существовали в 1995

году.

Поскольку

это уже вторая рецензия на этом сайте на «Историю пиратства»

С. Чумакова, то не буду повторяться и перечислять недочеты

и ошибки, выявленные С.М.Фокиным, а остановлюсь лишь

на том, что он пропустил, и на том, что ближе всего мне

– истории флибустьерства и буканьерства. Поскольку

это уже вторая рецензия на этом сайте на «Историю пиратства»

С. Чумакова, то не буду повторяться и перечислять недочеты

и ошибки, выявленные С.М.Фокиным, а остановлюсь лишь

на том, что он пропустил, и на том, что ближе всего мне

– истории флибустьерства и буканьерства.

Для написания шестой главы «Корсары, буканьеры, флибустьеры»

автор использует два источника. Это книга Эксквемелина,

известная в России под названием «Пираты Америки» (впервые

вышедшая на русском в ужасном переводе с английского некого

В. Аронова в 1968 году), и книга Ф.Архенгольца «История

морских разбойников Средиземного моря и океана» (переведенная

с французского на русский К. Вельсбергом в 1850). Первая

была впервые издана в XVII веке, другая в середине в XIX

века. Согласитесь, не самый свежий материал, но зато легкодоступный,

поскольку уже переведен.

В связи с этим автор-составитель Святослав Чумаков повторяет

все те же старые заблуждения перечисленных выше изданий.

Так упоминается некий французский дворянин Александр, фамилия

которого якобы неизвестна, а прозвище было Железная рука.

Это Архенгольцу, писавшему свою книгу в XIX веке в эпоху

телеграфа, не было известно имя путешественника Анри де

Тонти, который в составе экспедиции Робера Кавелье де Ласаля

в 1681 году первым проплыл по Миссисипи от ее истоков до

Мексиканского залива, окрестив ее рекой Кольбера, а всю

страну Луизианой. Но в век Интернета настоящее имя Железной

руки уже не составляет тайны.

Снова появляется на свет Монбар Истребитель, которого большинство

современных ученых считают выдумкой, поскольку это имя в

архивах Англии, Франции, Испании не встречается. Оно содержится

только в книге Эксквемелина, известной в России под названием

«Пираты Америки». О ее сомнительности я уже писал, так что

не буду больше останавливаться. Пытливый же читатель может

найти мою рецензию на сайте privateer.boom.ru в разделе

НОВОСТИ.

Далее автор-составитель «Истории пиратства» не делает даже

попытки объяснить, чем флибустьеры и буканьеры отличались

от корсаров и каперов или приватиров. Все сваливается в

кучу. Не объясняется также значение слова «матлотаж» (matelotage).

А между тем матлотства были одной из важнейших отправных

точек не только берегового братства, но и повседневной жизни,

как простых, так и высокопоставленных поселенцев Сан-Доминго.

Дело в том, что у каждого флибустьера (и не только) был

некий напарник. Вдвоем было легче выживать в дикой стране.

Предположительно такой обычай появился от голландцев, которые

совершали длительные переходы по всему миру. Корабль должен

был двигаться 24 часа в сутки, поэтому пока один матрос

стоял на вахте, его напарник спал. На двоих у них была одна

постель. На берегу буканьеры также держались парами, имея

общее имущество, нередко вступая в гомосексуальные связи.

Отсюда и такое невиданное единение буканьеров, а потом и

флибустьеров, считавших друг-друга братьями. Отсюда их отчаянная

смелость, невиданные победы и огромное влияние. Конечно,

не все партнеры вступали в половые отношения, но традиция

жить парами на Сан-Доминго была у всех. Даже губернатор

колонии де Пуансэ (1675-1682) имел напарника некого Галикона,

которому после его смерти по завещанию отошли все его плантации

на острове. Капитан буканьеров Джон Сванн жил вместе с другим

капитаном Робертом Каллифордом, а Луи де Голиф в своей книге

«Memoirs of a Buccaneer» жаловался, что на Тортуге должен

был дважды в поединке отстаивать свое право жить в одиночку.

У автора-составителя плохо с географией. Так вест-индские

компании почему-то называются ост-индскими (стр. 89). Утверждается,

что основная трасса из Гаваны в Европу проходила мимо Тортуги

(стр.88). Это не так. Из Гаваны испанские корабли шли Флоридским

проливом, затем вдоль берегов Северной Америки, и на широте

мыса Хаттерас поворачивали на восток. Там и течение удобное,

и ближе. Ошибочно и утверждение того, что Маракайбо и Кумана

находятся по берегу одной и той же лагуны (стр.102). Марайайбо

стоит между одноименным озером и Венесуэльским заливом.

А Кумана расположена восточнее на 800 км.

Плохо у авторов и с историей. Так на стр. 93 утверждается,

что до Олоне никто Маракайбо не грабил. Это не так. Англичане

захватывали город еще в 1640 году. А в главе о Генри Моргане

говорится, что в это время в Европе закончилась 30-летняя

война между Францией и Испанией. Это также неверно. Тридцатилетняя

война (началась в 1618) закончилась в 1648 году задолго

до появления Генри Моргана в Вест-Индии, и велась она между

габсбургским блоком и антигабсбургской коалицией, а не между

Испанией и Францией. Последняя вступила в нее лишь в 1935

году. Да и закончилась Тридцатилетняя война не подписанием

Ахенского мира, как считает автор, а подписанием Вестфальского.

Ахенский же мир был заключен в 1668 году и завершил Деволюционную

войну.

Но хуже всего у автора обстоит дело со здравым смыслом.

Никогда бы пираты не стали сваливать букан, как дрова, прямо

в трюм (стр. 88). От такого хранения вяленое мясо сразу

бы покрылось плесенью, да и мыши и крысы его бы съели. Длинные

полоски букана подвешивались на веревках к потолку, как

это делают с колбасой. Они обдувались со всех сторон воздухом,

что препятствовало образованию плесени, и одновременно были

недоступны для мышей и крыс. Именно такой способ хранения

применяется и до сих пор. Также с трудом можно поверить

в то, что местные плантаторы использовали букан для собственного

пропитания, покупая его у буканьеров. Плантаторы – это те

же фермеры, производители сельскохозяйственных продуктов.

Во-первых, еды у них было в достатке, также как и свежего

мяса птицы, коров, овец, коз, которых они содержали. Во-вторых

они, наверняка, сами умели делать букан, который был предназначен

для команд кораблей в продолжительном плавании, так как

долго не портился. Также нелепо выглядят и заявления о том,

что из Франции на Тортугу корабли привозили виски (стр.

94), и что Олоне намеревался ограбить Никарагуа. Это что

же, всю страну сразу? Почему тогда не Мексику (Новую Испанию)

или Венесуэлу с Колумбией (Новую Гранаду)?

В книге полно и других ошибок, которые обычно делают мало

разбирающиеся в материале люди. Не могу согласиться с тем,

что «пираты отхватывали у испанцев остров за островом».

Флибустьеры всегда стремились селиться под защитой администрации

Франции или Англии. Так более надежней. Флибустьеры никогда

не возвращались в Дьеп или Плимут. Так делали только корсары.

Флибустьеры – это те, кто жил, а нередко и родился, в Вест-Индии,

поэтому возвращаться им было некуда. Рассказ же о неком

Пьере Легране, который вместе с большинством команды якобы

вернулся в родной Дьеп, после того как захватил галеон испанского

вице-адмирала, устарел. Ни Архенгольцу, и тем более Эксквемелину,

написавшим про Леграна, не были доступны официальные бумаги

и государственные архивы адмиралтейства Франции. Сейчас

же их легко найти в Интернете, и проследить судьбу Пьера

Леграна, чья настоящая фамилия была Овине. Этот бравый капитан

никуда не уплывал. Он продолжал жить и оперировать в Вест-Индии,

о чем свидетельствуют исторические документы тех лет, в

том числе отчет 1673 года об экспедиции на Кюросао, которую

организовал д’Ожерон.

Плохо обстоит у авторов и с внимательностью. Например,

в рассказе про подвиги Олоне сначала говорится, что город

Сан-Педро находился в 12-ти милях от берега (стр. 94), а

на следующей странице, что пираты там захватили корабль,

на котором отправились на Тортугу. На стр.89 авторы пишут,

что попытки испанцев отбить Тортугу к успеху не привели.

Но это не так. Испанцы трижды успешно прогоняли несанкционированных

поселенцев с острова в 1635, в 1639 и 1654 гг. Но держать

там многочисленный гарнизон было накладно. Об этом писал

и Архенгольц и Эксквемелин, то есть, те два источника, которыми

авторы «Истории пиратства» пользовались. Неверно и высказывание,

что «буканьеры относились к рабам довольно мягко». Эксквемилин

приводит достаточно примеров их жестокости. Не могу согласиться

и с тем, что у флибустьеров была какая-то вольница, которая

особенно расцвела во второй половине XVII века. Считаю,

что слово «вольница» здесь неуместно. Флибустьеры не стремились

ни к какой вольнице, напротив, всегда хотели заполучить

официальные бумаги на свои экспедиции от губернаторов. В

свою очередь эти бумаги ограничивали действия флибустьеров

– разрешали нападать лишь на корабли и земли определенного

государства в определенный временной отрезок, сбывать добычу

только в определенном порту, платить определенные налоги.

В этом флибустьеры немного схожи с каперами, но вольность

от этого не расцветает. Поэтому правильнее писать не о расцвете

вольницы, а флибустьерства в целом. К тому же нужно учесть,

флибустьеры постепенно все более и более становились зависимыми

от губернаторов и правительств, использовавших их в своих

целях.

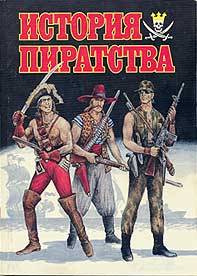

Оценивая эту книгу, можно сказать, что написана она небрежно,

без знания материала и без всякой любви даже к самой теме.

Мало что можно почерпнуть из издания, опирающегося на телеграф,

как последнее достижение науки и техники, и полностью игнорирующее

возможности Интернета, который сейчас является настоящей

техникой молодежи. Словом, «История пиратства» от С. Чумакова

- это легковесное чтиво, имеющее сомнительную ценность.

Оно было бы вполне достойно мусорной корзины, если бы не

замечательные рисунки Юрия Каштанова. На мой взгляд, это

один из тех художников, кому в полной мере удается передавать

образы героев далеких дней. Его вдумчивые реконструкции

исторических костюмов одинаково впечатляют, будь то флибустьер,

викинг, рыцарь, солдат петровской армии, или просто приемы

фехтования. Так что книгу выбросить жалко, да и издана она

прилично, на хорошей бумаге. Ну, а для тех, кто ищет в ней

что-то новое, могу сказать одно – не обольщайтесь.

Максим Жаров

red-sosna@mtu-net.ru

Март - апрель 2004 г.

|