За успешными полетами Эли с неослабным

вниманием следили в английском флоте, поскольку там с 1911 года аналогичные

эксперименты с гидроаэропланами и дирижаблями вела небольшая группа офицеров.

Не прошло и года после сенсационных взлетов и посадок Эли на «Пенсильванию»,

как лейтенант Ч. Сампсон 10 января 1912 года впервые в истории британского

флота поднялся в воздух с наклонного помоста, установленного на носу стоящего

на якоре линкора «Африка». Через несколько месяцев, 8 мая, Ч. Сампсон с

наблюдателем на борту дважды стартовал с аналога «Африки» линкора «Хайберниа»,

шедшего со скоростью 10— 12 узлов.

В следующем, 1913 году дорожка для запуска гидроаэропланов с тележек,

падающих после взлета в воду, была смонтирована и на крейсере «Гермес».

Но когда началась первая мировая

война, англичане следом за американцами поспешно сняли взлетно-посадочное

оборудование с линкоров и крейсеров, чтобы не стеснять их действий как

чисто артиллерийских кораблей. Однако положение Англии в войне оказалось

совершенно иным, и в отличие от американского флота Гранд Флит уже не смог

обойтись без корабельной авиации. Авианесущие корабли пришлось создавать

в ходе боевых действий.

Первым из них стал «Арк Ройал» —

угольщик, в ходе постройки приспособленный к приему и перевозке гидроаэропланов.

Самолеты, находящиеся в его трюмах, извлекались палубными кранами и ими

же опускались на воду. Вернувшиеся с задания гидроаэропланы так же поднимались

из воды и опускались обратно в трюмы. На всякий случай на «Арк Ройал» установили

и взлетную платформу.

|

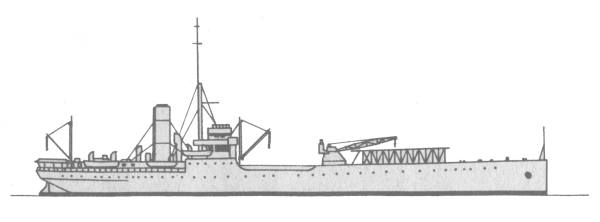

Гидроавиатранспорт «Арк Ройал»,

Англия, 1914 г.

Переоборудован из угольщика в гидроавиатранспорт.

Водоизмещение 7080 т, 1 винт, мощность паровой машины тройного расширения

3000 л. с., скорость хода 10,6 узла. Длина наибольшая 112 м, ширина 15,2;

среднее углубление 5,65 м. Вооружение: 4 76-мм орудия и 4 гидроаэроплана.

В 1934 году после нового переоборудования стал называться «Пегасус», участвовал

во второй мировой войне, продан Греции в 1947 году. |

У новоиспеченного авиатранспорта

сразу, же обнаружился ряд существенных недостатков. Даже при небольшом

волнении на море спуск и прием гидросамолетов становился крайне затруднительным.

Кроме того, тихоходный «Арк Ройал» не мог сопровождать Гранд Флит в его

походах. Это заставило английский флот с началом боевых действий поспешно

реквизировать и переделать в авиатранспорты ряд быстроходных пассажирских

судов. Среди них были известный трансатлантический лайнер «Кампания» и

шесть ла-маншских паромов, отличавшихся высокой скоростью: «Бен-май-Кри»,

«Мэнкомен», «Импресс», «Энгадайн»,

«Ривьера» и «Виндекс». В 1917 году этот список пополнился еще двумя авиатранспортами

— бывшими пассажирскими судами — «Наираной» и «Пегасусом».

|

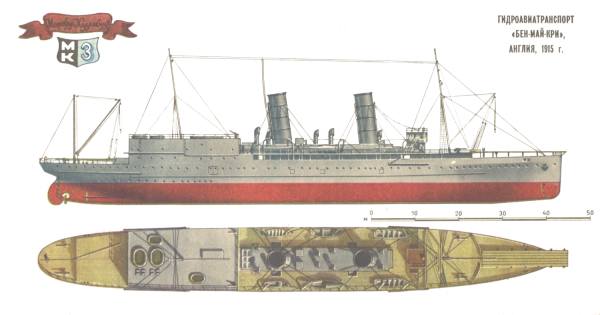

ГИДРОАВИАТРАНСПОРТ

«БЕН-МАЙ-КРИ», АНГЛИЯ, 1915 г.

Ла-маншский паром построен в Англии

в 1908 году, реквизирован и переделан в гидроавиатранспорт в 1915 году.

Водоизмещение 2651 т, 3 винта, мощность паровых турбин примерно 18000 л.

с., скорость хода 24 узла. Длина наибольшая 118 м, ширина 14,4, среднее

углубление 4,6 м. Вооружение: 4 12-фунтовые пушки, 2 3-фунтовые зенитки,

4 гидроаэроплана.

«Бен-май-Кри» активно действовал

на Средиземном море во время Дарданелльской операции. Именно с него поднялись

в воздух торпедоносцы, проведшие первую в истории воздушную торпедную атаку

в боевых условиях. Потоплен огнем турецких береговых батарей в 1917 году. |

За первые три года войны небольшой

отряд авианесущих кораблей участвовал во многих операциях британского флота

и накопил определенный боевой опыт. 17 февраля 1915 года «Арк Ройал» прибыл

на Средиземное море к острову Тенедос (ныне Боэджаада) для участия в Дарданелльской

операции.

Гидроаэропланы этого авиатранспорта

должны были обнаружить турецкие батареи и корректировать артиллерийский

корабельный огонь. Практика подтвердила опасения специалистов. Для подъема

и спуска самолетов обязательным было наличие абсолютно тихой погоды, а

качество и энерговооруженность аэропланов не позволяли им подниматься выше

600 м. Тем не менее единственный разведчик, сумевший взлететь с «Арк Ройал»,

доставил ценнейшую информацию о системе обороны Булаирских фортов в устье

Дарданелл. А пять месяцев спустя впервые добились боевого успеха самолеты

совершенно нового класса — торпедоносцы, базирующиеся на «Бен-май-Кри»...

Разработка этих машин началась в

1911 году, когда английское адмиралтейство дало задание сконструировать

авиационную 356-мм торпеду весом 360 кг и поручило фирме Т. Сопвича спроектировать

под нее гидросамолет-торпедоносец. Через два года машина была испытана

лейтенантом А. Лонгмором, а еще через год на вооружение был принят и более

мощный торпедоносец «Шорт», способный нести 456-мм торпеду весом 454 кг.

Именно эти гидроаэропланы и находились на борту «Бен-май-Кри», отправившегося

в мае 1915 года из Англии в Саросский залив на Средиземном море. 12 августа

майор К. Эдмондс совершил первую в истории торпедную атаку с самолета,

базировавшегося на корабле: с дистанции 300 м он напал на турецкий транспорт,

который выбросился на мель после атаки английской подводной лодки. Пятью

днями позже успеха добились оба торпедоносца с «Бен-май-Кри». На рассвете

17 августа К. Эдмондс в Мраморном море уничтожил торпедой войсковой транспорт,

а лейтенант Дж. Дакре атаковал турецкий буксир. Во время этой атаки у гидросамолета

Дакре начались перебои в двигателе, и лейтенант был вынужден посадить машину

на воду. Но мотор продолжал работать. Поднимая, словно глиссер, пенные

буруны, гидросамолет настиг противника и поразил его торпедой. Избавившись

от смертоносного груза, облегченная машина взлетела и вернулась на свою

плавучую базу.

Наиболее крупным успехом английской

авиации в Ютландском бою считаются действия авиатранспорта «Энгадайн»,

прикомандированного к эскадре линейных крейсеров вице-адмирала

Битти. 31 мая 1916 года Битти, сам того не ведая, вел свою эскадру навстречу

немецким кораблям. В 11.44 вице-адмирал приказал выслать на разведку самолет.

Низкая облачность и очень плохая видимость позволили спустить с «Энгадайна»

только один «Шорт» с пилотом лейтенантом Ф. Рутлендом и наблюдателем Дж.

Тревином на борту. Экипаж гидросамолета вскоре был в полной мере вознагражден

за свое летное искусство и мужество, обнаружив прямо по курсу английской

эскадры идущие ей навстречу три немецких крейсера и десять эсминцев.

Дж. Тревин трижды передавал в эфир

сведения о координатах, курсе и скорости немецких кораблей, но... они так

и не были приняты на флагманском корабле Битти. Англичан спасли осторожность

и нерешительность немецкого адмирала. И хотя информация летчиков не попала

на английский флагман, сам факт обнаружения противника с самолета намного

раньше, чем с крейсера, можно было считать установленным... Вот почему

после Ютландского сражения англичане начали восстанавливать то, от чего

они не так давно столь поспешно отказались, — оснащать самолетами артиллерийские

корабли.

Линейные корабли и линейные крейсера

получили по два самолета: одну двухместную машину на платформе носовой

башни и одноместную на платформе кормовой башни. Легкие крейсера несли

по одному самолету. Успешные взлеты с таких кораблей состоялись в 1917

году: в июне впервые взлетел самолет с легкого крейсера «Ярмут», в октябре

с линейного крейсера «Рипалс» стартовал одноместный гидроаэроплан, а в

апреле 1918 года с линейного крейсера «Австралия» поднялась в воздух двухместная

машина.

Усиление кораблей самолетами послужило

ответом на объявленную Германией 1 февраля 1917 года неограниченную подводную

войну. С этого момента противолодочная оборона становилась для Англии вопросом

жизни и смерти. Задачи, возлагаемые на английскую морскую авиацию, резко

возросли. Если в сентябре 1914 года она только охраняла прибрежные воды

от подводных лодок, то с 1917 года на нее возложили обследование огромных

водных пространств, охрану узкостей и подходов к базам, охрану флота на

переходах морем, бомбардировку вражеских баз и уничтожение обнаруженных

субмарин противника. Все эти задачи воздушные силы должны были выполнять

с помощью самолетов, дирижаблей и привязных аэростатов. Непрерывно нарастая,

их количество к середине 1918 года составило: самолетов — 1070, дирижаблей

— 39, аэростатов — 137.

Значительная часть воздушного парка

базировалась на береговых станциях, но в выполнении основной задачи — установлении

путей следования немецких подлодок в открытом море — береговая авиация

была бессильна. Вот почему с 1917 года крупные корабли начали оборудоваться

для взлета и посадки самолетов. 56 кораблей были оснащены змейковыми привязными

аэростатами, из них 30 предназначалось для сторожевой службы и 26 для действий

на морских коммуникациях. К концу войны корабли Гранд Флита, выходящие

в море, несли на себе около 50 самолетов и 30 аэростатов.

Попавшие в плен немецкие подводники

невысоко оценивали противолодочную деятельность английских воздушных сил.

Такой вывод как будто подтверждает и небольшое число уничтоженных авиацией

подводных лодок — всего 5 единиц. Но не это было главным. Воздушное патрулирование

значительно снижало боевую эффективность немецких субмарин, сковывая и

затрудняя их действия. Это подтверждается, в частности, такими цифрами:

на протяжении 1917 года воздушные силы обнаружили 175 немецких подлодок,

из которых было затем атаковано 85. В 1918 году из 192 обнаруженных лодок

воздушные силы атаковали 130.

Накопленный западноевропейскими союзниками

Англии опыт боевого применения морской авиации не шел ни в какое сравнение

с британским. Так, в период подготовки Дарданелльской операции в Порт-Саиде

и на острове Мудрос было решено создать базы гидроавиации. В этом сражении

наряду с английскими авиатранспортами принимал участие и единственный в

то время французский авиатранспорт «Ла Фудр».

История этого многострадального

корабля может служить печальной иллюстрацией тех колебаний, которые претерпевала

военно-морская политика Франции в конце XIX — начале XX века. «Ла Фудр»,

спроектированный во времена господства так называемой «молодой школы» адмирала

Оба, предназначался для несения торпедных катеров. При водоизмещении 14

т эти катера вооружались одной 380-мм торпедой и приводились в движение

паровой машиной. Мыслилось, что, разогрев свои котлы паром от силовой установки

корабля-носителя, эти суденышки соскальзывали бы по рольгангам на воду

и неслись на противника уже своим ходом. Опыт показал, что даже малейшее

волнение является препятствием для спуска катеров, и поэтому в 1907 году

«Ла Фудр» был переделан в плавучую мастерскую. Через три года корабль переоборудовали

в минный заградитель на 80 мин, и с этого момента «Ла Фудр» стал объектом

всевозможных новаций, которыми увлекалось руководство французского флота.

В 1911 году его переделали в плавучую

авиабазу, соорудив ангар и кран между задней трубой и мачтой. Двумя годами

позже он уже числится гидрокрейсером с 4—8 гидроаэропланами на борту, и

как таковой участвует в первых операциях французского флота на Средиземном

море. Но в 1916 году корабль снова переоборудуют — сначала в судно для

снабжения подводных лодок, а затем в конвойный корабль. Последние переделки

скорее всего связаны с тем, что в конце 1915 года в строй французского

флота вступил «Кампинас» — более крупный и совершенный авиатранспорт с

6—10 гидросамолетами на борту. В прошлом пассажирский лайнер (3319 т,

11,5 узла), этот корабль с января 1916 года участвовал во многих боевых

операциях в восточной части Средиземного моря.

|

Гидроавиатранспорт

«Кампинас», Франция, 1915 г.

Лайнер, спущенный на воду в 1896

году, был переоборудован в гидроавиатранспорт в 1915 году. Водоизмещение

3319 т. мощность паровой машины тройного расширения 1460 л.

с., скорость хода 11,5 узла. Длина наибольшая 102,4 м. ширина

12,85, среднее углубление 7,08 м. Вооружение: 6—10 гидроаэропланов. Вплоть

до окончания первой мировой войны широко использовался в операциях на Средиземном

море. |

В 1916 году французы превратили в

авиатранспорты еще два парома — «Норд» и «Па-де-Кале» (1541 т, 21 узел),

которые затем тесно взаимодействовали с английскими противолодочными силами.

В Ла-Манше к ним прибавился бывший пароход «Руан» (1656 т, 24 узла), которому

предстояло охранять конвои между Италией и Грецией. В этих операциях «Руан»

действовал совместно с двумя итальянскими авиатранспортами. Один из них

— крейсер «Эльба» и второй — пароход «Европа». Последний при водоизмещении

6400—8805 т развивал скорость 12,2 узла и нес на борту 8 гидроаэропланов

и две 76-мм зенитки.

Малое внимание итальянцев к созданию

авианесущих кораблей нетрудно объяснить: узкое и очень тихое Адриатическое

море позволяло главным соперникам — Италии и Австро-Венгрии — рассчитывать

на морскую авиацию берегового базирования. Лишь вступив в войну на стороне

Антанты в 1915 году, итальянский флот ощутил необходимость в авиатранспортах

для воздушного прикрытия морских коммуникаций. Морская же авиация Австро-Венгрии

до самого конца войны так и осталась береговой и никакого вклада в развитие

авианесущих кораблей не внесла.

Не считала нужным особенно заботиться

о создании авиатранспортов и Германия, уповая на свои дирижабли с огромным,

по тогдашним понятиям, радиусом действия. Но тем не менее там была сделана

попытка переделки в авиатранспорты двух поспешно зафрахтованных пароходов

— «Ансвальд» и «Санта

Элена». На носу и на корме этих судов были построены деревянные ангары

со стальными каркасами, которые вмещали по одному самому крупному из тогдашних

немецких гидроаэропланов. На средних палубах разместили мастерские для

ремонта самолетов, а также запасы угля, воды, смазочных масел, асбеста

и других материалов для снабжения миноносцев, действующих в открытом море.

В середине августа 1914 года оба

корабля вступили в состав флота и действовали у побережья Северного моря.

Однако из-за парусности эти увенчанные огромными ангарами высокобортные

пароходы становились практически неуправляемыми в ветреную погоду. Поэтому

их боевое применение сводилось в основном к позиционному использованию

в качестве плавучих баз для гидросамолетов и миноносцев. После организации

береговых аэродромов на островах Северного моря оба авиатранспорта перевели

в Балтийское море, где энергичные действия русского флота и морской авиации

доставляли немцам немало хлопот. К тому времени ангары были расширены —

теперь «Ансвальд» брал на борт три самолета, а «Санта Элена» — четыре.

Усилена была и противоминная защита этих кораблей, на них также установили

по две 88-мм пушки.

Позднее в число авиатранспортов

немецкого флота на Балтике были включены «Глиндер» (2425 т, 9 узлов), переделанный

из английского призового парохода, и «Освальд» (5401 т, 10 узлов). Но из-за

своей тихоходности эти корабли могли использоваться только как плавучие

базы, выдвигаемые далеко в море, но неспособные действовать в разведывательной

службе флота. Вот почему в начале 1918 года было решено переоборудовать

в быстроходный авиатранспорт легкий крейсер «Штутгарт». На его палубе установили

ангары для двух гидроаэропланов и устройства для спуска и подъема самолетов,

и в мае 1918 года он уже вступил в строй.

Судя по последующему срочному требованию

переделать в авиатранспорты старый броненосный крейсер «Роон» и несколько

торговых судов, опыт использования «Штутгарта» оказался удачным. Но времени

на эти работы у Германии уже не оставалось...

Подводя итоги боевого применения

на море авиации в ходе первой мировой войны, можно заключить, что русские

первенствовали в бомбардировке с воздуха морских и береговых целей, англичане

— в воздушном торпедометании, немцы — в минировании с воздуха. Вклад американцев

в боевой опыт был минимальным, однако за ними остался эксперимент Ю. Эли

— взлет и посадка на палубу корабля. Но развить возможности, заложенные

в этой идее, в годы первой мировой войны довелось лишь англичанам.

Г. СМИРНОВ, В. СМИРНОВ, инженеры.

Научный консультант напитан III ранга А. ГРИГОРЬЕВ

Под редакцией командующего авиацией ВМФ, Героя Советского Союза

генерал-полковника авиации А. А. Мироненко,

Героя Советского Союза вице-адмирала Г. И. Щедрина